摘要

一、小胶质细胞在TBI中的激活及其活化后的表型

(一)小胶质细胞的激活

小胶质细胞是神经组织中帷一起源于中胚层的免疫细胞,为中枢神经系统内的常驻吞噬细胞,约占中枢神经系统内所有细胞的12%[7]。在TBI中,小胶质细胞受到由脑内受损组织和死亡细胞释放的一些分子如脂多糖、干扰素γ、白介素(interleukin, IL)4等的诱导[8],出现形态和数量的变化。例如,Donat等[9]在TBI动物模型的中枢神经系统中观察到胶质细胞反应,发现小胶质细胞从具有三级或四级分支结构的静息状态转化为体积变大、胞体变圆的阿米巴样激活状态;同时胶质细胞的数量也在增加。同样,Harvey等[10]采用在SD大鼠上行皮质挫伤诱导TBI,以Iba-1标记小胶质细胞,发现在损伤部位对侧的额叶皮质中,Iba-1细胞表现出由小胞体和长分支状突起组成的分叉形态;而在同侧的额叶皮质,Iba-1细胞呈现出“变形虫样”形态且其数量显著增加。由以上2项研究可知,TBI后小胶质细胞由静止状态的“分支状结构”活化为“阿米巴样”或“变形虫样”的形态,且其数量也在增加。另外,其他研究显示,小胶质细胞的表型亦发生改变[11]。这些变化与大脑中受损组织细胞的损伤严重程度以及小胶质细胞在TBI中的不同作用密切相关[12]。

(二)活化的小胶质细胞

来自大脑微环境的细胞外信号调节小胶质细胞表型的变化,使之发展成经典的活化表型(M1型)或交替激活表型(M2型),这一过程称之为极化。事实上,研究发现,M1型与M2型之间存在交集,并不能严格划分。例如,在自身免疫性脑脊髓炎模型小鼠中,发现诱导M2a亚型的IL-4也可诱导促炎M1型标记的IL-6,使之表现出抗炎作用。同样在TBI模型中,这2个极化的表型标志物由相同的细胞高度表达。因此,对于小胶质细胞在TBI后更细致的表型转化还需进一步的研究,但这种二分法有助于了解小胶质细胞在TBI中的作用[13]。

1.M1型小胶质细胞:小胶质细胞可受到脂多糖和干扰素γ因子的刺激而表现为M1表型,并产生、释放高水平的促炎细胞因子,如肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)α以及活性氧等氧化代谢产物[14],这些细胞因子是宿主防御和吞噬活动所必须的。在许多情况下,M1型小胶质细胞对TBI具有保护作用,但在发生损伤和病原体被移除的情况下,这种保护作用会下调;此外,M1型小胶质细胞若被过度激活,会释放促炎细胞因子和神经毒性介质从而引起细胞毒性、介导小胶质细胞发生神经变性,加重脑神经的损伤,并使之产生恶性循环[15]。在TBI中,M1型小胶质细胞被过度激活后会产生促炎因子和有毒物质促进炎性反应的发生,进而加重TBI患者的损伤,不利于其后期的恢复。

2.M2型小胶质细胞:活化的M2型小胶质细胞可分化为3种亚型,分别是M2a、M2b以及M2c亚型,且各亚型均有其特有的激活因子和生物学功能。M2a亚型小胶质细胞的激活因子为IL-4和IL-13,被激活后主要在细胞再生方面发挥作用。M2b亚型小胶质细胞具有双重功能,既可分泌促炎因子从而加重损伤,又可产生抗炎因子以保护神经细胞,是小胶质细胞的一种混合激活状态。M2c亚型小胶质细胞由IL-10触发,可能在组织重塑和基质沉积中发挥重要作用[13-15]。M2型小胶质细胞在脑内会上调转化生长因子(transforming growth factor,TGF)β、胰岛素样生长因子((insulin like growth factor,IGF)1、血管内皮生长因子等抗炎细胞因子和生长因子的表达[16]。与M1型小胶质细胞分泌的细胞因子不同,这些分子对TBI的炎性反应起抑制作用,而且对神经和髓鞘的再生、血管生成有促进作用,这在TBI后期中枢神经系统的重建中至关重要。

3.M1型与M2型小胶质细胞在TBI中的转变:动物实验研究表明,大脑受到伤害后,M1型和M2型小胶质细胞均会出现于损伤部位并作出应答反应。然而,M2型小胶质细胞的应答时间较短,约7d后逐渐向M1型小胶质细胞转变[15]。在小鼠控制皮质撞击实验中,Wang等[17]检测自TBI后1、3、5、7、14d的同侧纹状体和假手术组的脑组织中提取的RNA表达,发现M1型小胶质细胞的表面标志物,包括CD16、CD32、CD86、主要组织相容性复合物Ⅱ以及诱导型一氧化氮合酶等自TBI后第3天其表达逐渐增高,除CD86外,其他表型标志物在TBI后保持较高的水平至少14d。与M1型相比,M2型小胶质细胞的标志物如CD206、Arg1、CCL-22、YM1/2、IL-10以及TGF-β于伤后1~3d其表达开始上调,在3~5d内达到峰值,但在第7天后恢复至伤前水平。这些结果表明,M2型小胶质细胞在TBI炎性反应早期发挥作用,M1型则主要作用于炎性反应的后期,并且作用时间较长。

二、小胶质细胞在TBI中的作用及作用机制

(一)小胶质细胞的毒性作用

最早对TBI炎性反应产生应答的小胶质细胞活化后迅速迁移至受损部位,表达并释放还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶(简称NOX2)、基质金属蛋白酶(MMPs)以及细胞因子等[8],其中NOX2被认为是小胶质细胞介导神经毒性效应的关键因子。NOX2诱导的神经毒性通过两条途径完成,一是产生细胞外超氧化物、超氧阴离子等活性氧分子,这些分子通过触发氧化-还原反应信号放大炎性反应[18],同时对细胞膜、蛋白质、核酸等物质进行氧化损伤,直接损伤神经细胞。细胞外超氧化物可通过自发或与其他酶(如超氧化物歧化酶)相互作用产生另一种活性氧分子即过氧化氢,而活性氧可在过氧化氢的诱导下转变成生物活性更强的羟自由基发挥毒性作用[19];二是通过细胞内信号传导增强小胶质细胞的促炎反应,损伤神经元。NOX2的抑制剂可以抑制由脂多糖诱导的细胞因子(IL-1β、IL-6)的表达、诱导型一氧化氮合酶的表达、丝裂原活化蛋白激酶和核因子κB的磷酸化。类似地,在缺乏NOX2的小鼠体内注射脂多糖可显著降低小胶质细胞的活化、细胞因子水平和神经毒性[18]。小胶质细胞表达的MMPs可降解细胞外基质,破坏血脑屏障,导致具有细胞毒性的外周血成分以及蛋白质、病原体等外溢至间质间隙[20],损害神经元,加重脑损伤。

小胶质细胞表达P2受体的多种类型,P2X7受体(P2X7R)即为其中之一,属于配体门控离子通道。TBI后,损伤部位的组织细胞与其周围的星形胶质细胞释放出大量ATP,后者特异性地与P2X7R结合,启动持续的钙内流、细胞内K+外流和P38/ERK(细胞外信号调节蛋白激酶)级联反应,触发免疫反应,激发小胶质细胞上调TNF-α、一氧化氮等细胞因子的表达[6]。TNF-α可直接与神经元上的TNF受体结合,诱导其凋亡;一氧化氮通过抑制含铁硫簇的酶,进一步抑制氧化磷酸化,使神经元变性,影响病变部位组织细胞的功能修复,延缓伤口的愈合[19]。另外,P2X7R还参与了NLRP3炎性小体的形成以及激活Caspase-1(IL1转化酶)最有效的质膜受体,可诱导IL-1家族的促炎细胞因子(IL-1β和IL-18)的释放[20-21]。

(二)小胶质细胞的神经保护作用

TBI后,小胶质细胞可通过以下两方面发挥其保护效应:一是清除坏死的细胞和组织碎片;二是表达刺激神经元生长和存活的蛋白质分子(又称为神经营养因子)发挥神经营养作用,支持神经元、血管的生长和可塑性[22]。活化的小胶质细胞因其形态转变为“变形虫”样,加强了其吞噬功能,可吞噬被自由基氧化损伤的细胞膜和蛋白酶,以及结合多余的铁,从而减少活性氧的生成,继而减轻神经元的氧化应激损伤[19]。此外,小胶质细胞吞噬细胞组织碎片,可为轴突的再生提供合适的环境;小胶质细胞也可充当物理支架,填补神经元死亡后留下的缺损区域,为再生的轴突提供物质基础[23]。研究表明,有效清除组织碎片对脑损伤后神经元网络的重建和重组至关重要[24]。

目前,大量在体和离体实验研究表明,M2型小胶质细胞和巨噬细胞通过分泌细胞因子和生长因子,促进中枢神经系统神经、血管的修复和再生[15]。TBI后,小胶质细胞的IGF-1对细胞凋亡有抑制作用,从而增强神经干细胞的增殖和分化,促进新的神经元生长。此外,小胶质细胞亦可促使未定型少突胶质祖细胞分化为神经元表型,促进神经再生[25]。在模拟脊髓损伤的动物试验中,将体外培养的小胶质细胞移植于受损的脊髓,植入的小胶质细胞表达主要组织相容性复合物Ⅱ和B7.2,两者与淋巴细胞相互作用之后释放生长因子,为神经细胞和轴突的再生创造更好的环境[26]。在TBI后受损的脑组织内,小胶质细胞和巨噬细胞紧紧围绕新血管,通过产生促进血管生成的细胞因子和血管内皮生长因子、碱性成纤维细胞生长因子促进血管的生成,减轻TBI导致的缺血损害。另外,在短暂性脑缺血动物模型实验中,通过应用小胶质细胞抑制剂米诺环素阻断小胶质细胞的激活,可显著减少神经的再生[25],这项研究表明,小胶质细胞在TBI的中枢神经系统修复中发挥关键作用。

三、小胶质细胞与其他免疫细胞在TBI中的相互作用

四、总结

目前,对TBI的临床治疗手段十分有限,寻找新的治疗靶点显得尤为重要。活化的小胶质细胞对TBI的反应不同,因为其在TBI的不同阶段具有不同的表型。M2型小胶质细胞主要出现于TBI的急性期,对脑损伤的修复有重要作用;在TBI慢性期,主要以M1型小胶质细胞表达为主,分泌毒性因子加重脑损伤。因此,干预不同的表型转化可能是TBI临床治疗新的靶点。

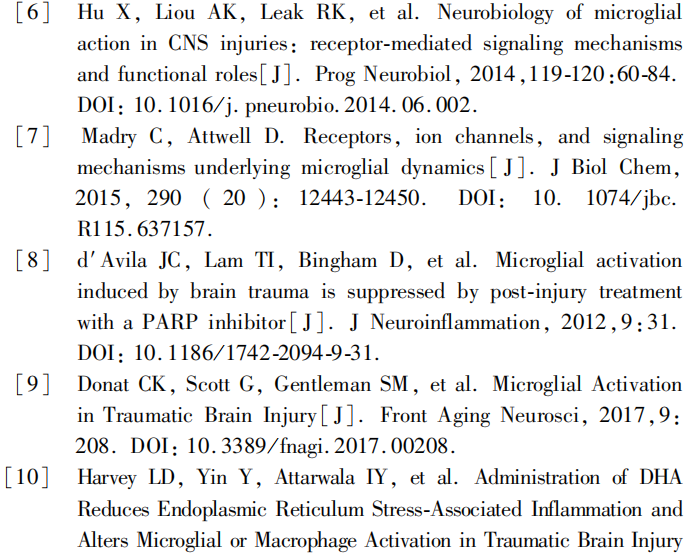

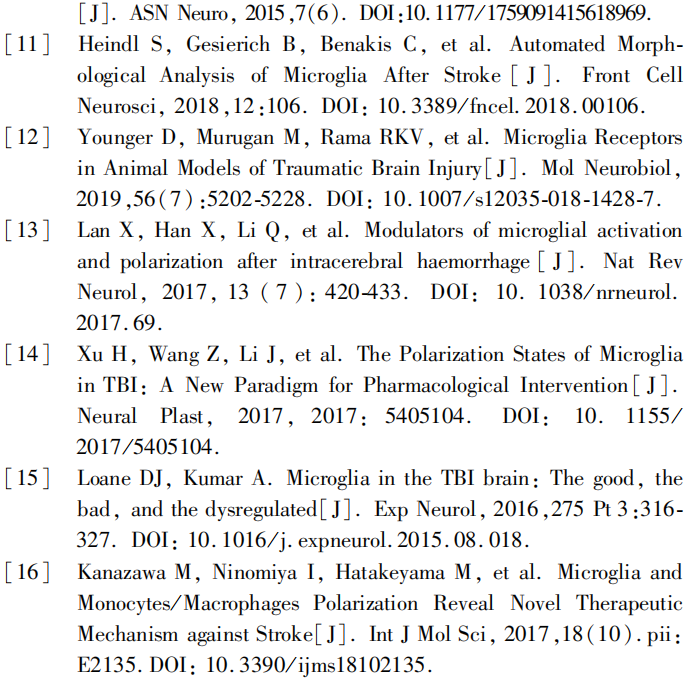

参考文献

![]()

版权声明

神外资讯APP所发表的作品包括但不限于文字、图片、视频的版权均为主办方/原作者及神外资讯所有,未经神外资讯明确授权,任何人不得以改编、裁切、复制、转载、摘编、录制等直接或间接的方式盗取任何内容。经神外资讯授权使用的作品,应在授权范围内使用,并请注明来源:神外资讯。如有违反,神外资讯将保留进一步追究侵权者法律责任的权利。神外资讯欢迎个人转发、分享本号发表的作品。