“我喜欢离开人们通行的道路,而走荆棘丛生的崎岖山路。所以,如果我迷了路,不要在大路上找我。”

—— wilhelm conrad röntgen

1895年11月8日晚,德国维尔茨堡市,火车站对面的大街旁,有一座绿色三层小楼。此时夜已降临,楼上的一个房间亮着微弱的光,顺着楼梯拾阶而上来到上层,走到走廊尽头,推开那扇亮着微光的门,一个中年男人正埋头摆弄着他手上的仪器,他聚精会神,完全沉浸在他的实验当中。而接下来的一刻,是见证伟大发现的时刻!这个男人将永远被后人铭记,在物理和医学史上留下光辉的一页,他就是神秘光线的发现者——威廉·康拉德·伦琴。

伦琴正在做真空玻璃管发光实验——给两端装有电极的真空玻璃管加上高电压,玻璃管就会发光。这个实验在当时并不是很新鲜,大部分科学家都知道,但是为什么会发光,还是一个谜。当晚,伦琴用黑纸板把真空管包扎好,关闭门窗,想在黑暗的房间里观察真空管是否包扎严实,不漏光。当他接通电源时,他发现真空管并未漏光,但附近一块涂有氰亚铂酸钡餐的荧光板竟然发出微弱的绿色荧光。当电源切断时,荧光也跟着消失了。伦琴重复好几次实验,都是同样的结果,他尝试将荧光板远离真空管,甚至将荧光板放到隔壁的房间,结果仍同于前。伦琴确信,这一神秘现象是迄今为止尚未被发现的。

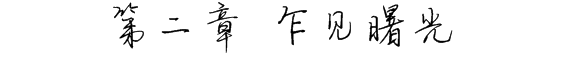

这一发现当然令伦琴兴奋不已,但他并没有立刻公布他的发现,因为他当时已是有名望的科学家,而该现象的原理尚未搞清楚,如果说错了,岂不打脸?(嗯,偶像包袱~)。接下来,他做了各种尝试,发现胶片也能被感光,他把钥匙等小物件放在真空管和胶片之间,这些小物件的轮廓竟然能在胶片上留下轮廓。接下来七个星期,他废寝忘食和夜不归宿。伦琴夫人安娜终于意识到她丈夫已经久未回家了,于是到实验室看看他!(可见一个科学家消失而不被夫人察觉的时间与他的发现大小成正比)当伦琴看到妻子来到实验室,并未诉相思之苦,而是竭力说服她当小白鼠,让安娜把手放到真空管与胶片之间,然后伦琴接通了高压电,于是就有了人类历史上鼎鼎大名的第一张X线片。

同年12月28号,伦琴公开发表了他的发现,并将这神秘射线命名为X射线。该报道在美国报道4天后,就有人用X射线发现了一个患者脚上的子弹,X线很快进入医疗领域,并被称之为“诊断史上的一个最大的里程碑”。因为在此之前,人类了解自身结构唯一的途径就是通过尸体解剖,所以X射线应用于医学,使人类第一次看到了自身活体状态下的骨骼。

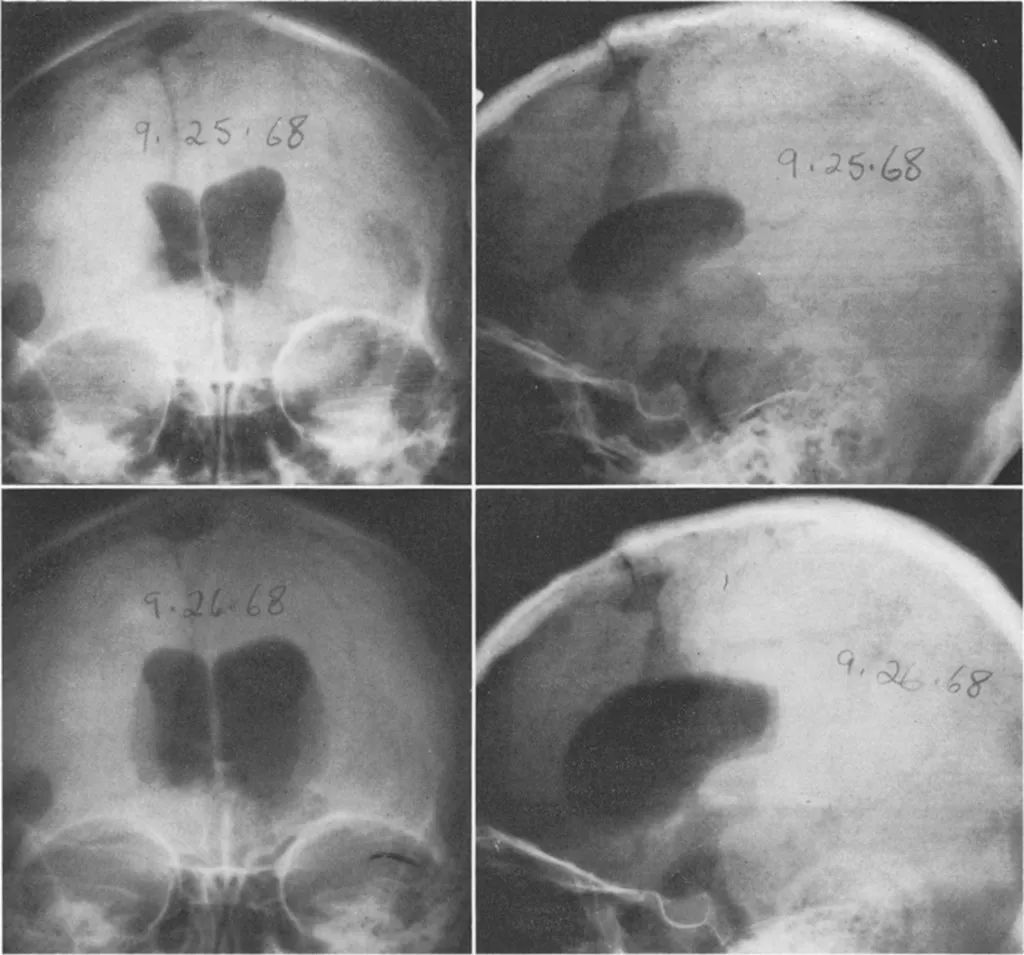

既然气体打进脑子就能看到脑室,那么,血管内注入某种物质是否可以看到血管呢?于是大家开始找一种药剂,只需通过静脉给药,就能让大脑血管全部在X线下显影。葡萄牙神经学家莫尼兹(Egas Moniz)和他的助手经过了多次探索,发现碘化钠是一种理想的药剂,病人反应较轻,而且能得到较为清晰血管影,“脑血管造影术”从此诞生了。1949年莫尼兹获得了诺贝尔奖,令人诧异的是:获奖不是因为他在脑血管造影方面的成就,而是由于他做了大量“脑额叶白质切除术”,而这种手术因方式野蛮,没有明确疗效而被后人唾弃。1955年,获得诺奖后不久,莫尼兹即在一片声名狼藉中死去。脑血管造影术至今仍是诊断颅内动脉瘤的“金标准”。但谁又能想到DSA只是莫尼兹一个不经意的发明,而他自己引以为傲的“额叶白质捣毁术”却被钉在了历史的耻辱柱上,更讽刺的是,他目睹了这一过程。

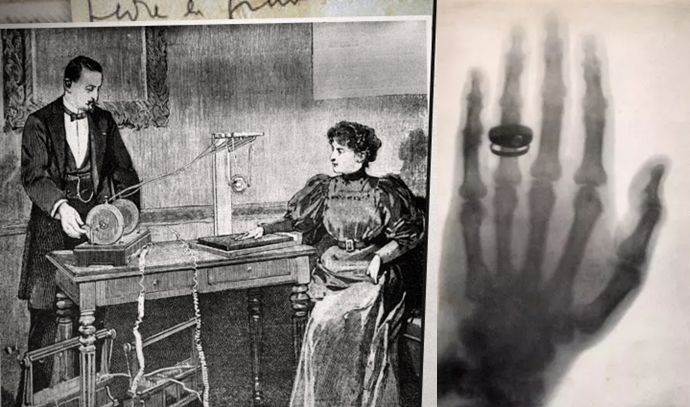

DSA的诞生不仅为脑血管病变提供了直接的证据,同样也能用来定位颅内病变。有些血供丰富的肿瘤能依稀看清位置,大部分肿瘤都有占位效应,会推挤周围血管,而这些“线索”成了神经外科医生定位的宝贵信息。“静脉角”就是个例子,除了用于定位室间孔,也用来判断肿瘤位于那个脑叶。

在气脑造影术和脑血管造影术发明之前,神经外科大夫对脑疝患者能做的手术就是颞叶切除减压术。开刀之前根本不知道肿瘤或血肿在哪里,打开颅骨,幸运的话可以看到肿瘤,大部分时候是看不到肿瘤的,只能切除正常的颞叶脑组织来解压。现在,气脑造影术已被淘汰。但当时它们就像一道穿透乌云的光芒,在黑暗中格外耀眼,虽照亮的地方有限,但却给了神经外科医生前进的方向。

曙光已现,但接下来并没有阳光普照,而是地平线上的天空慢慢泛起鱼肚白!请各位关注第三章《拨云见雾》。

《颅内病变定位系列》并不是讲医学史小故事的,我只是将自己所读过的文献和书籍作一个关于定位的内容提炼。这部分并不是重点,只是为后面讲三维影像及AR、MR等新技术的应用做铺垫,只有了解了来龙去脉,才能更好把握未来发展的趋势。