术者:姚浩1 齐震1 郭协力1 黄清海

1.福建晋江市医院神经外科

一

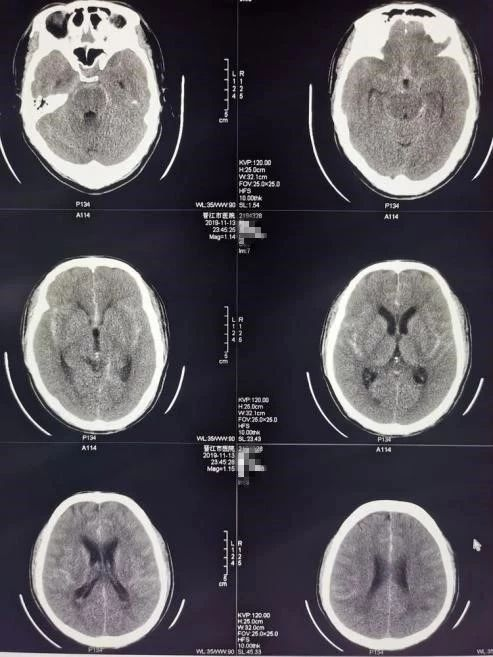

病例简介

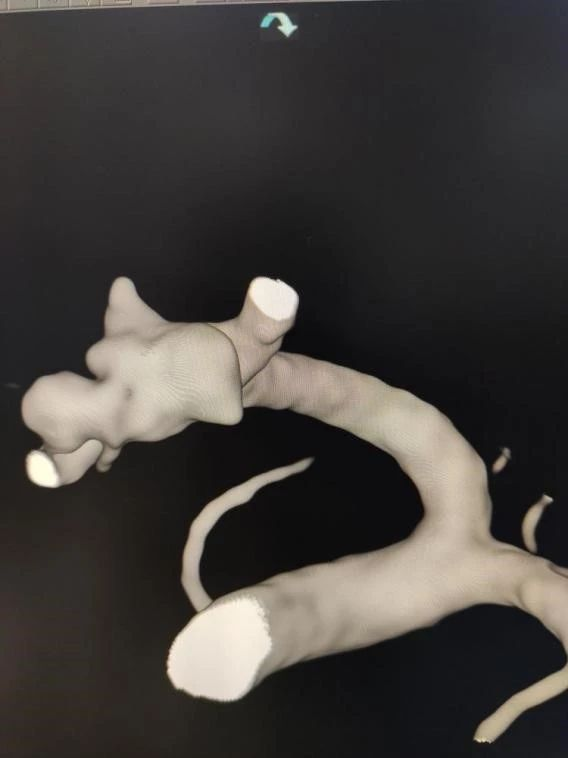

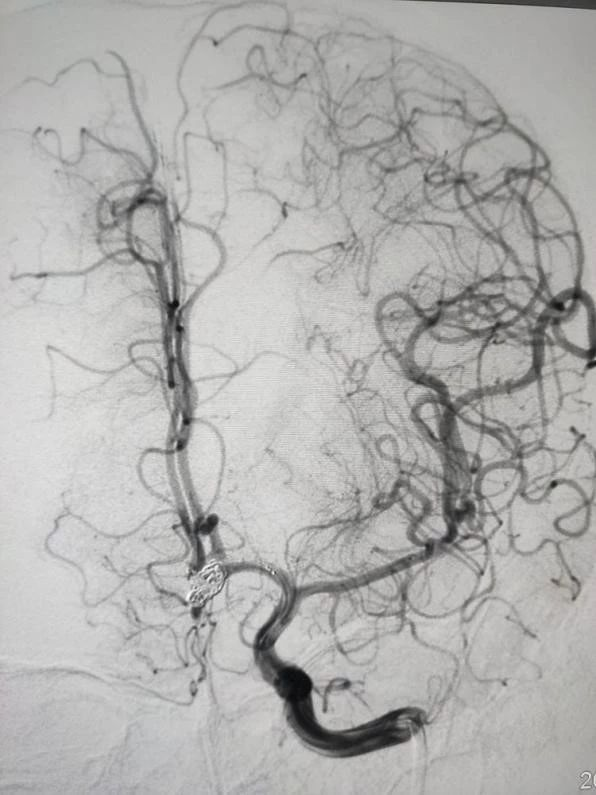

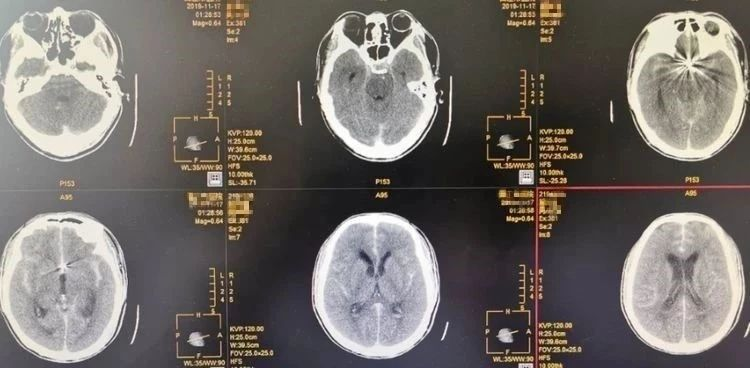

图1

图2

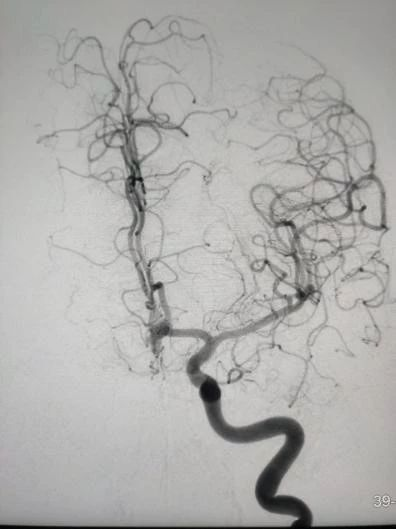

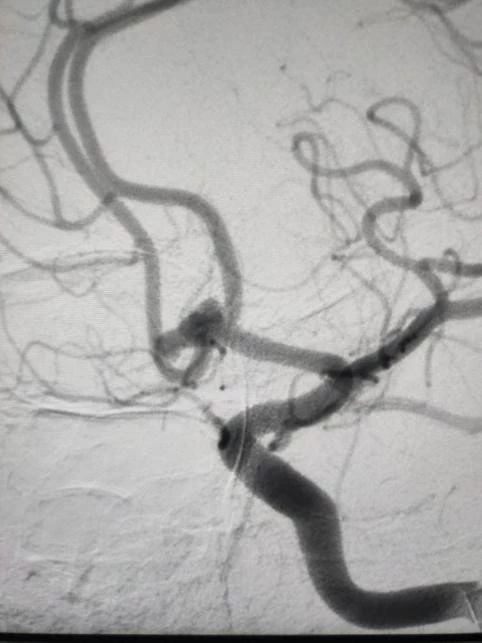

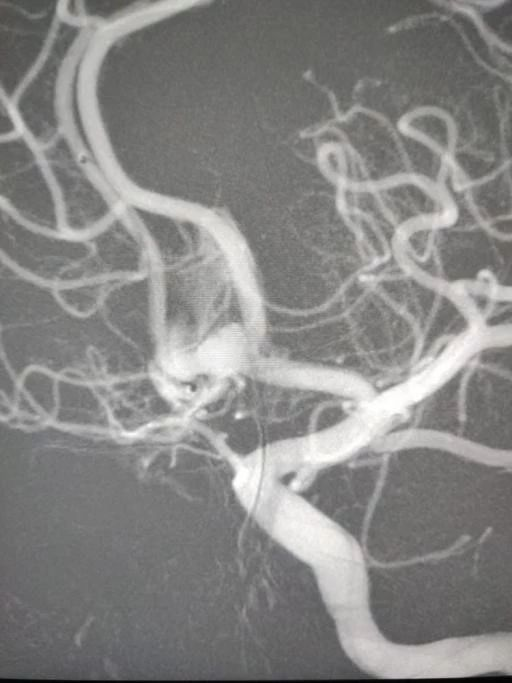

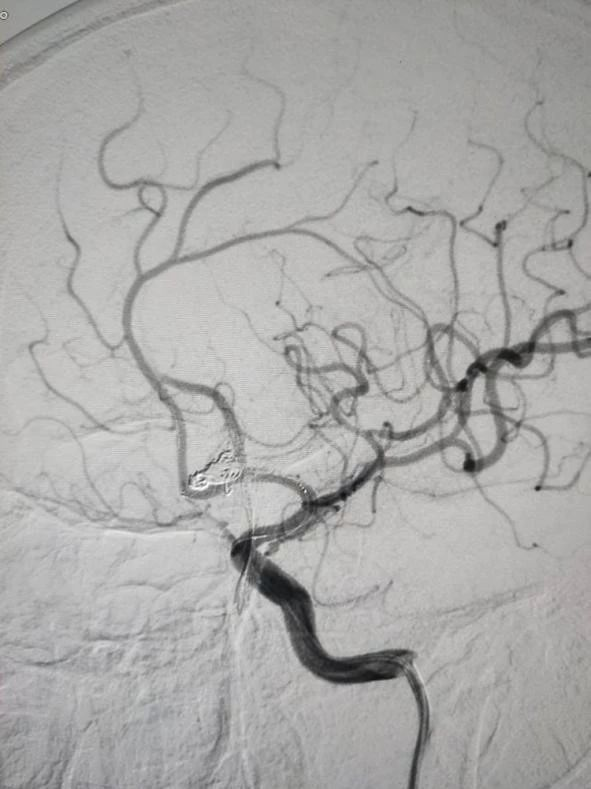

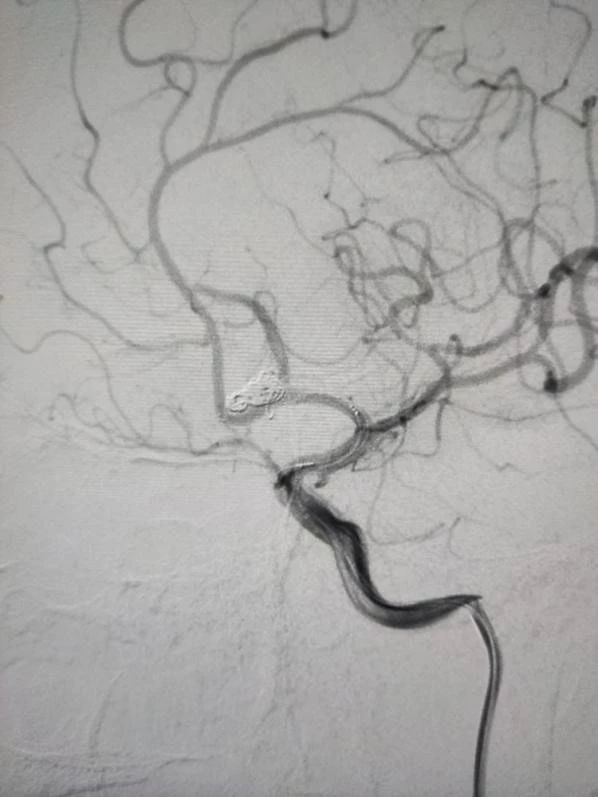

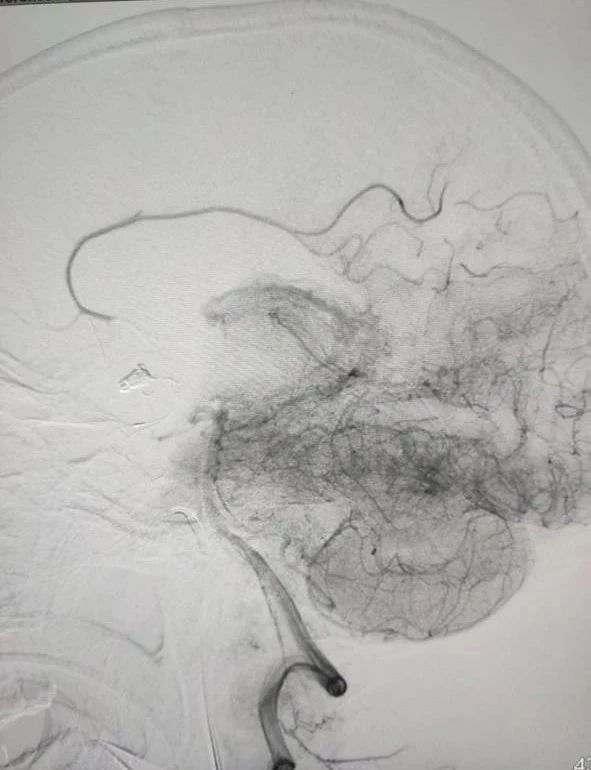

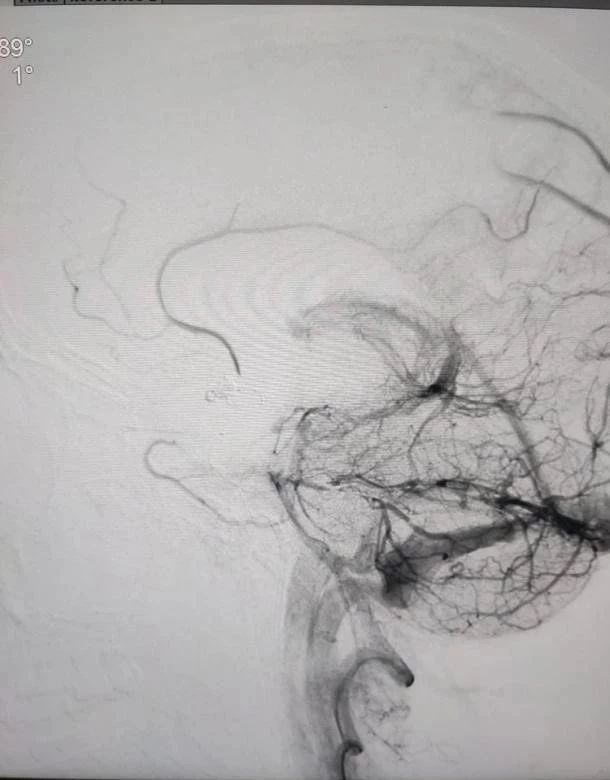

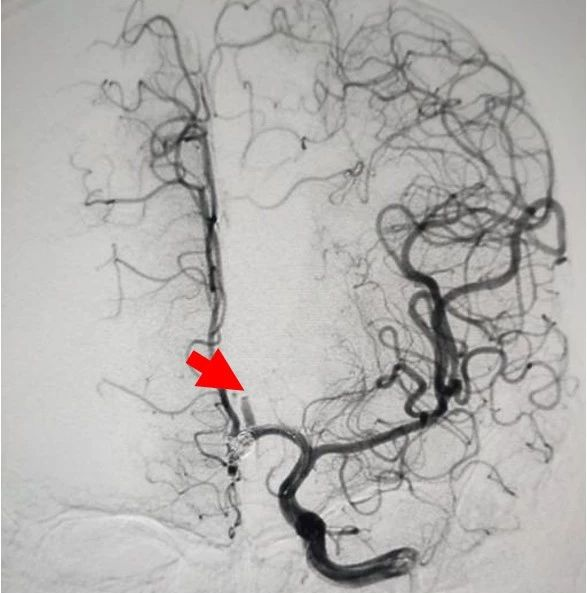

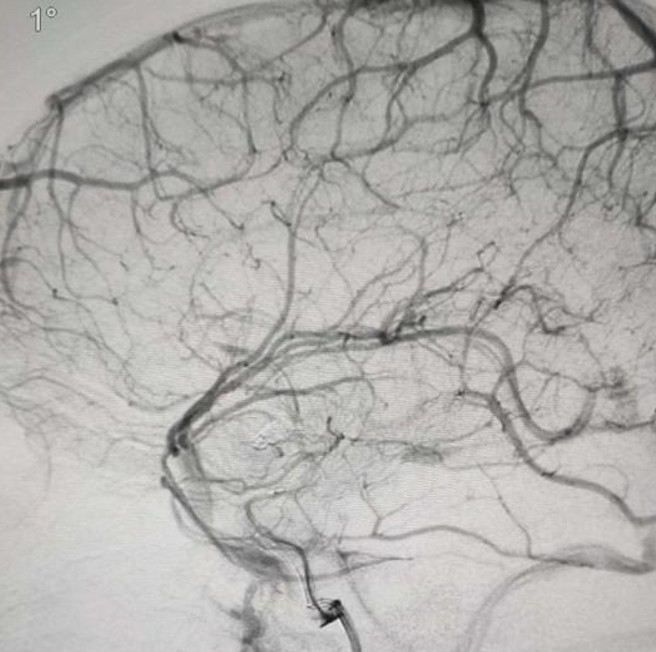

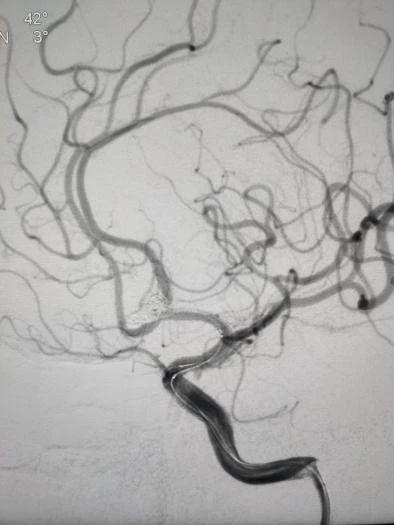

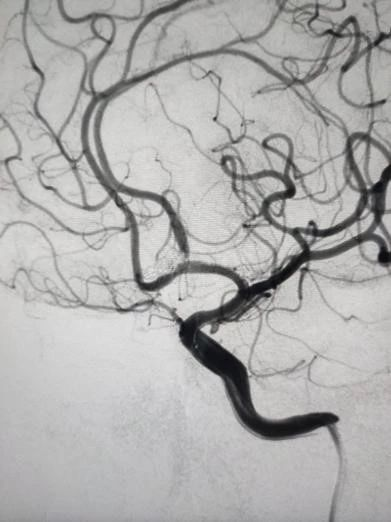

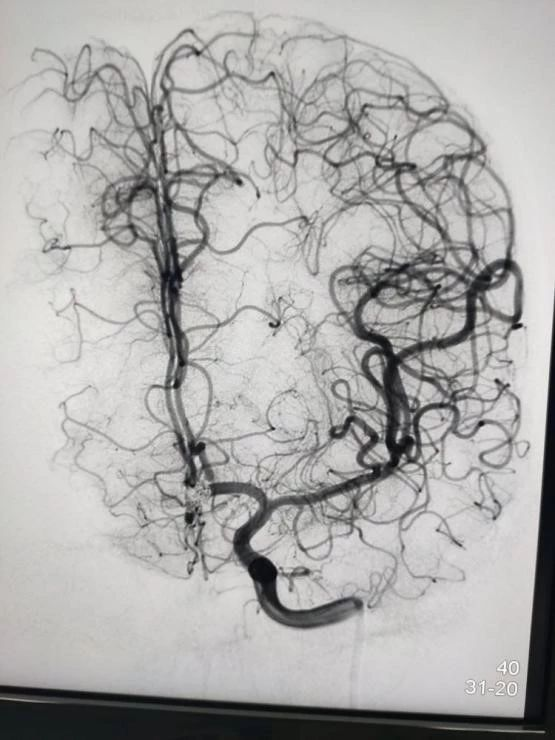

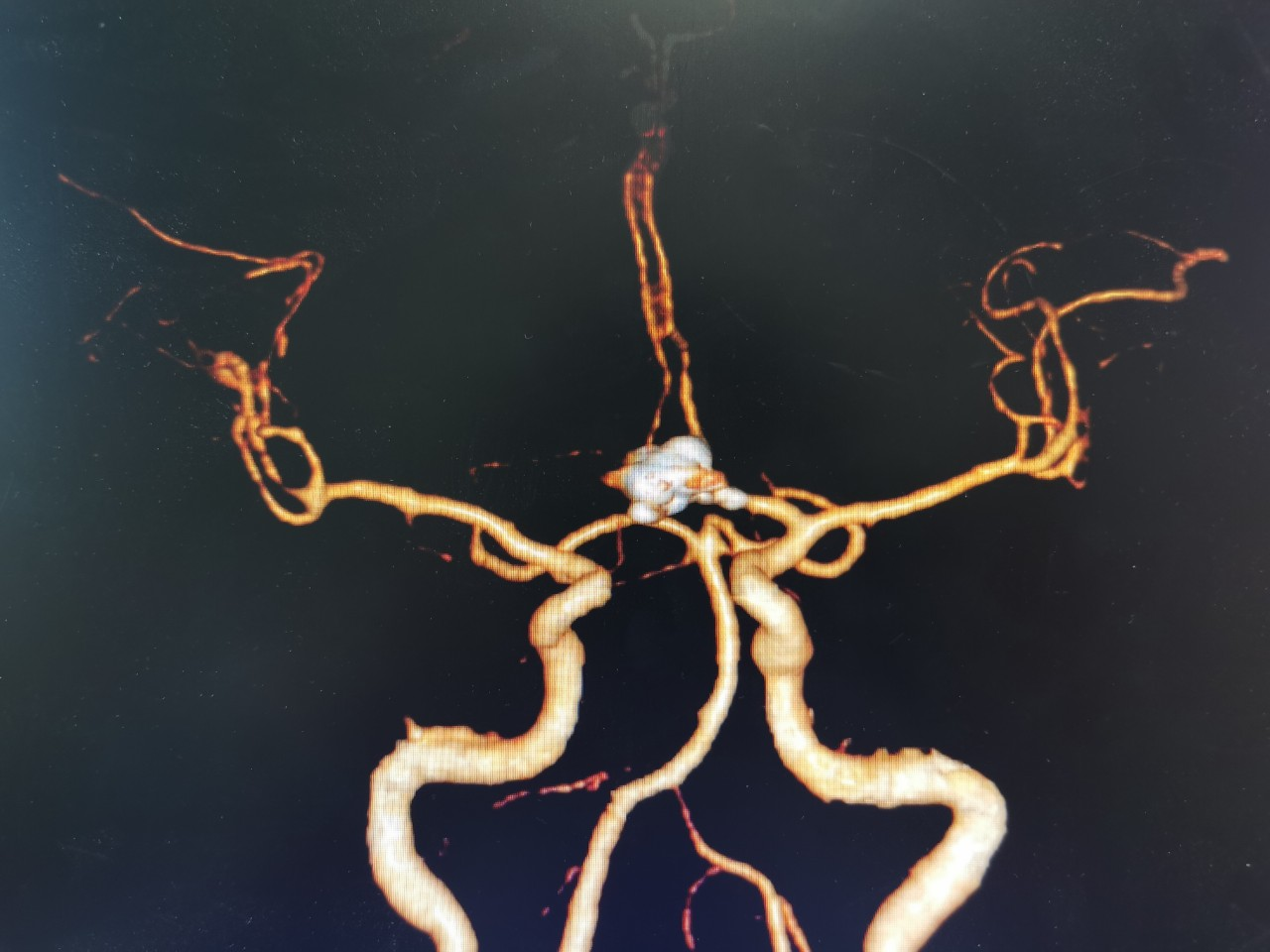

DSA造影与CTA所见基本一致,但右侧A1为发育纤细而非缺如(图3),左侧A1供应双侧大脑前动脉(图4)。

图3:RICA造影右侧A1纤细

图4:LICA正位

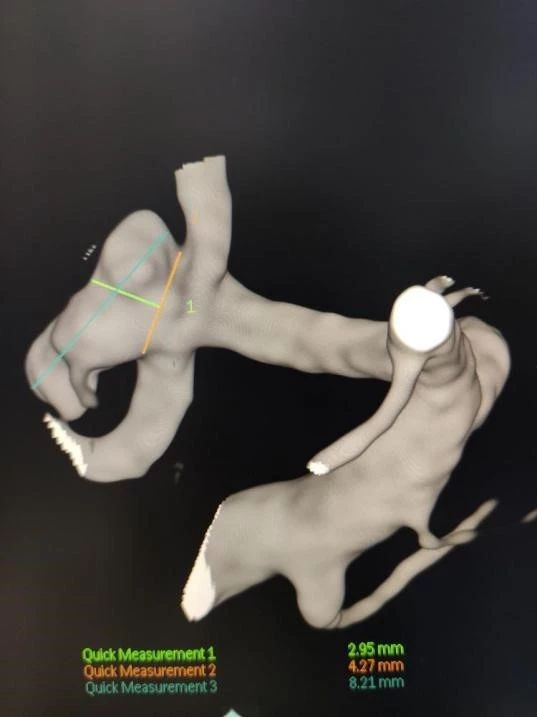

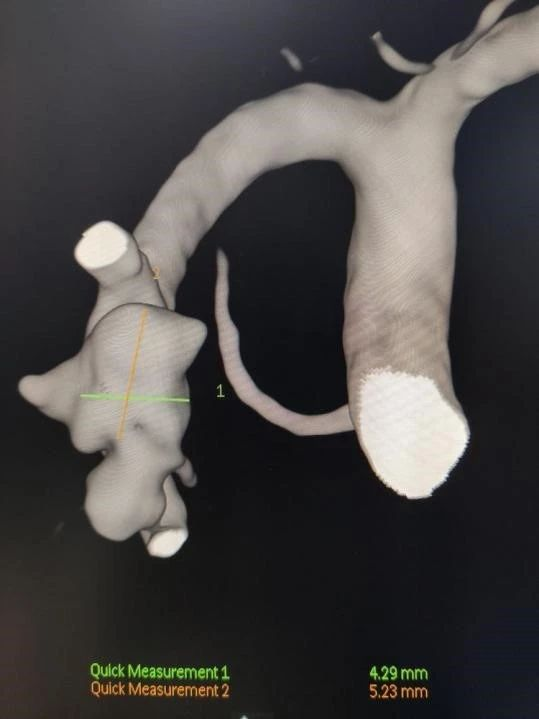

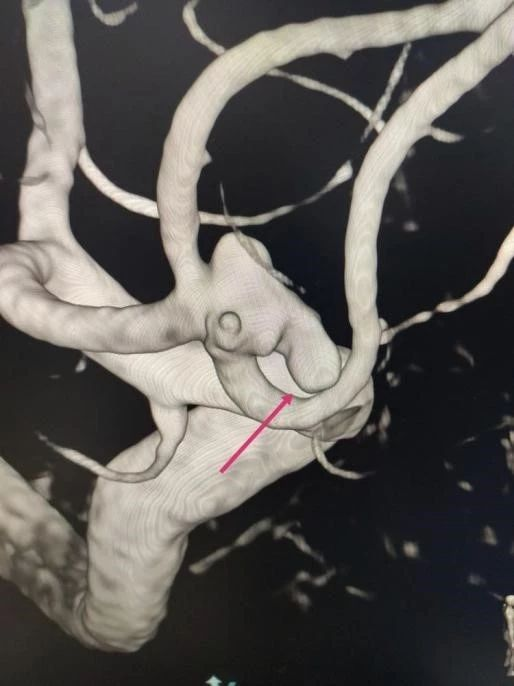

左侧颈内3D:前交通见一形态不规则、分叶状动脉瘤,瘤体最长径8.21mm,瘤深只有2.95mm(图5),换个角度(图6)看瘤体横径大约4.3mm*5.2mm,瘤颈大小约4.27mm考虑破口位置(红色箭头,图7和8)

图5

图6

图7

图8

二

治疗过程

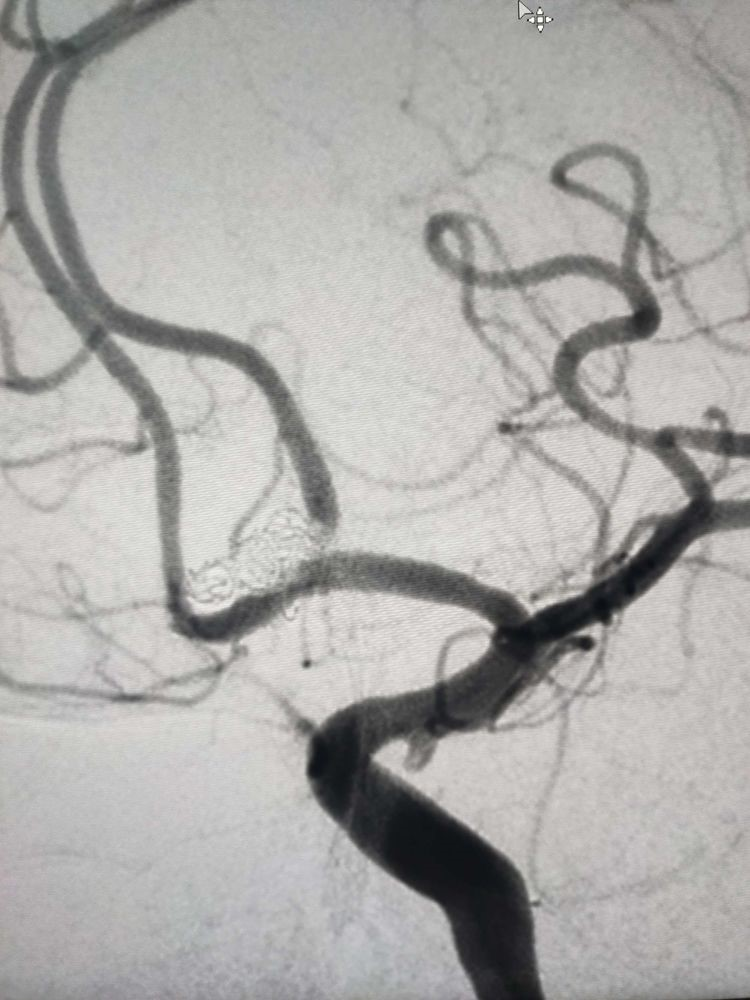

根据三维旋转造影选择工作角度,动脉瘤颈更多累及前交通,同侧A2部分受累(图9)。拟行支架辅助前交通动脉瘤栓塞术,支架从右侧A2放到左侧A1,瘤颈处采用“灯笼技术”尽量推密支架,以实现同侧A2的保护。

图9

图10

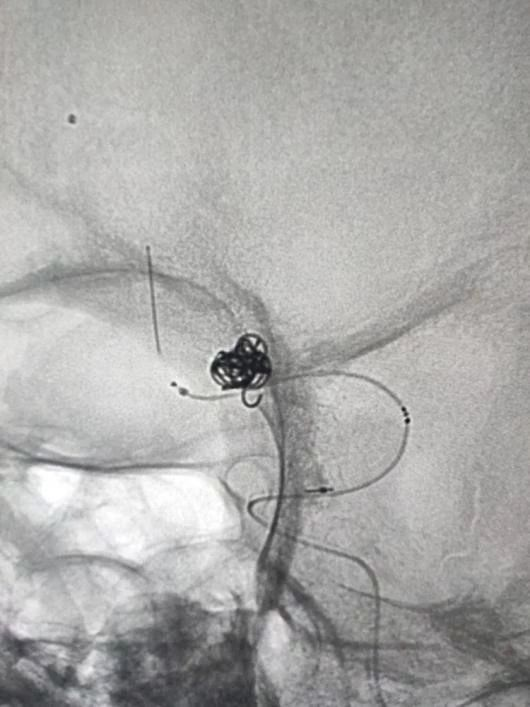

路图下(图10)将一根Headway21微导管在Synchron微导丝辅助下顺利超选至对侧A2远端,因为微导管支撑导致血管移位,为方便弹簧圈栓塞导管的准确超选,重新做路图,发现动脉瘤周围造影剂外溢(图11),考虑再破裂,立即中和肝素。

图11

图12

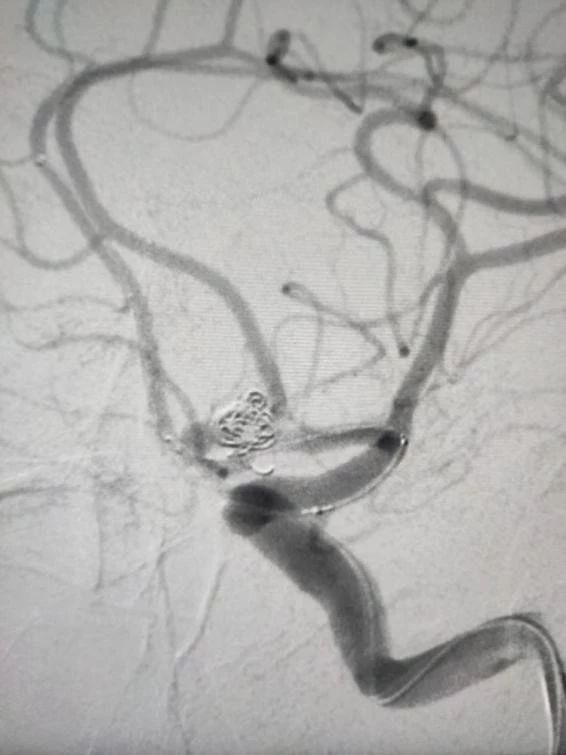

快速将Headway 17微导管在微导丝辅助下送入动脉瘤内,填入弹簧圈Axium 4mm*12cm 3D(图12)、Axium 3mm*8cm(图13),成篮较为满意。在释放支架之前,造影未见造影剂外溢,弹簧圈部分突出到同侧A2,弹簧圈完全没有进入瘤顶小泡,但同侧A2血流通畅,(图14)。因术中出现再破裂出血,不敢撤出并重新弹簧圈。Lvis 3.5*15支架半释放保护瘤颈;由于瘤顶小泡依然有显影(图14),又是刚发生出血的动脉瘤,虽然很幸运的通过两枚弹簧圈控制出血,但不敢马上使用替罗非班。

图13

图14

图15

图16

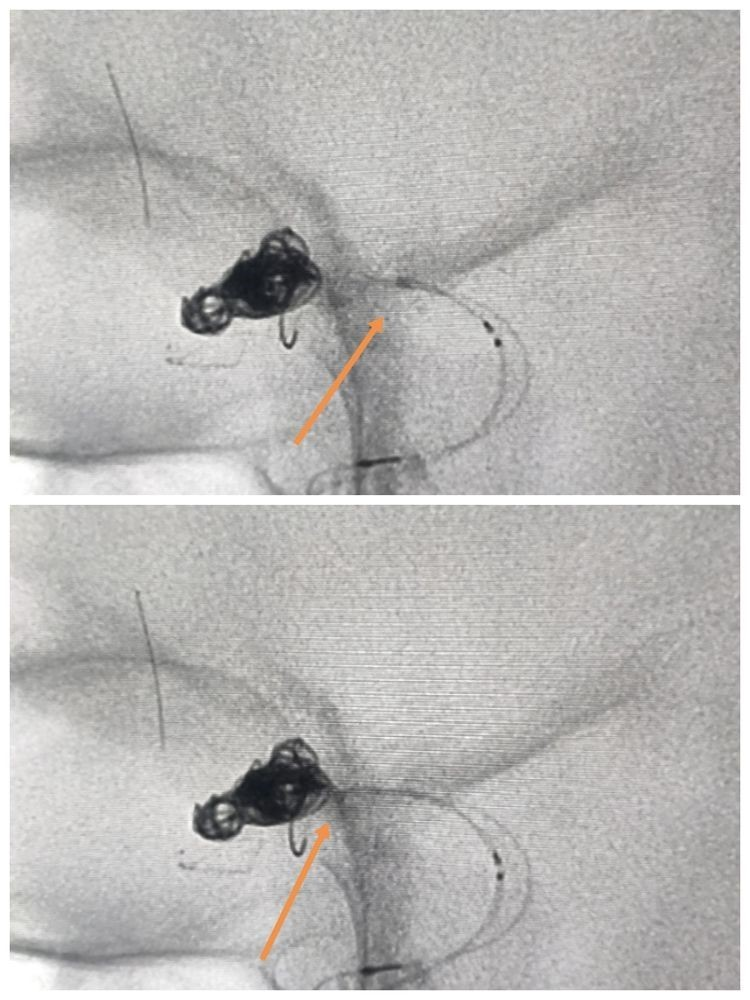

找到和图6接近角度,可见指向后方的小泡也较为满意填塞(图17和18,红色箭头所指)。

图17

图18

图20

图21

图22

图23

图24

图25

图26

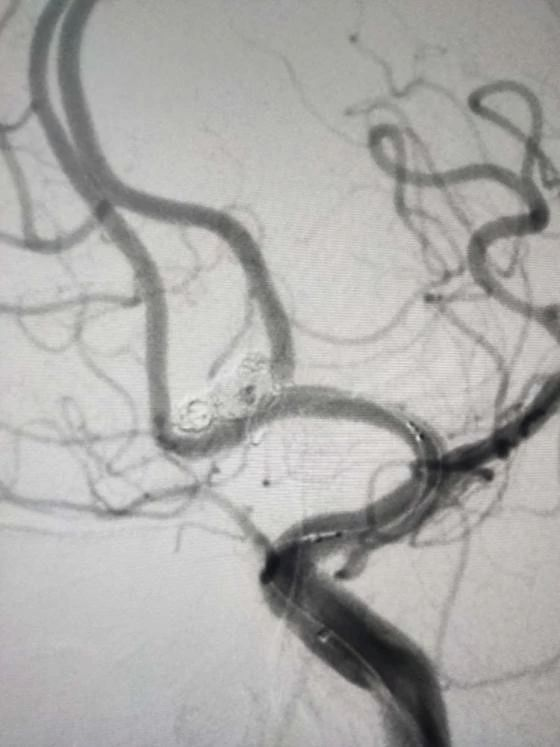

考虑支架打开后将第一枚圈突入至同侧A2开口的弹簧圈推挤至A2,造成血栓形成。回收部分支架看是否能恢复血流(图27)。

造影立即见同侧A2血流较明显改善,将替罗非班剂量调至12ml/h微泵维持,5分钟后复查造影见血流进一步改善。

图28

图29

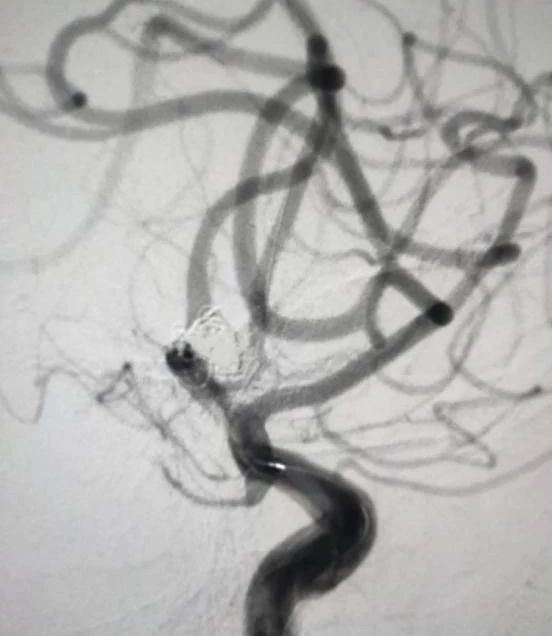

重新自然释放支架(图30),并逐渐减少替罗非班剂量,反复造影证实同侧大脑前远端血流通畅(图31,32)。

图30

图31

图32

三

治疗结果

术后复查CT:蛛血较术前略有增加(图33)。鼻饲负荷双抗,与“欣维宁”交替6小时。

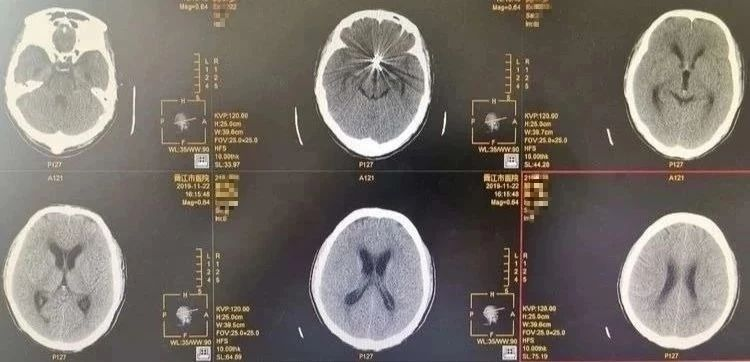

术后1周CT:蛛血完全消失,病人可下床活动。

术后一个月复查CTA:双侧大脑前通畅(图35)。

图35

四

思 考

1

动脉瘤术中破裂出血处理

2

大脑前动脉血栓原因

3

分支血管闭塞后侧枝循环代偿评估

4

血栓发生后处理

术中血栓最主要发生机制是血小板聚集,因此抗血小板聚集对于防止支架内血栓或者弹簧圈突入载瘤血管内的血栓发生至关重要。本例患者因为发生术中破裂出血,只有在确定出血得到控制并且动脉瘤内得到较为满意栓塞的情况下,才能启动抗血小板聚集治疗。我们后两枚弹簧圈采用Hydrosoft进行瘤内栓塞,充分展示其柔顺性及致栓性。

替罗非班已在急性血栓形成的治疗中得到广泛应用,并取得较好的效果;对最佳的剂量、给药方式和维持时间存有争议,多是基于各中心临床实践的经验。本例患者按照2/3常规剂量进行溶栓无效,即便是加大剂量也未能获得血流再通。这也提示在弹簧圈等金属异物机械阻挡的情况下,溶栓或抗血小板聚集治疗的效果有限。

因此,调整弹簧圈或支架释放情况,减少弹簧圈向血管突出是血流再通的关键。我们计划通过回收支架,并在同侧A1释放另一枚支架(与LVIS支架呈T型释放)以防止弹簧圈向左侧A2疝入。幸运的是,在支架回收后,A2的血流快速恢复,并在替罗非班作用下得以满意的维持。在这种情况下,回拉支架使其减张释放,以减少对弹簧圈的挤压和推移。