通过9个中心提供的病人数据进行回顾性研究,这些病人接受了跨循环入路栓塞治疗,病种包括颅内动脉瘤、硬脑膜动静脉瘘和脑动静脉畸形;按Raymond栓塞分级(RROC)对治疗成功率进行评价,同时对轻度/严重并发症、临床预后和造影结果进行评价。

——摘自文章章节

【REF:Roa JA, et al. World Neurosurg. 2019 Nov 20. pii: S1878-8750(19)32916-X. doi: 10.1016/j.wneu.2019.11.078. 】

血管内介入治疗的常规方法是前向技术。跨循环入路包括从颈内动脉前交通动脉到达对侧目标血管,或者经过后交通动脉到达后循环目标血管的方法。本文目的在于评估跨循环入路进行血管内栓塞治疗的安全性、有效性以及预后。

通过9个中心提供的病人数据进行回顾性研究,这些病人接受了跨循环入路栓塞治疗,病种包括颅内动脉瘤(IAs)、硬脑膜动静脉瘘(dAVFs)和脑动静脉畸形(AVMs);按Raymond栓塞分级(Raymond-Roy Occlusion Classification,RROC)对治疗成功率进行评价,同时对轻度/严重并发症、临床预后和造影结果进行评价。

共有40名患者被纳入研究,其中34例IAs、3例AVMs、3例dAVFs;97%的动脉瘤栓塞程度达到RROCⅠ-Ⅱ级,所有的AVMs和dAVFs被完全栓塞,其中一个病人出现短暂的动脉内血栓,经过静脉注射替罗非班后成功再通。跨循环入路的主要适应症是病变因为角度问题到达困难的病例(占42.5%)和载瘤动脉闭塞的病例(占27.5%)。

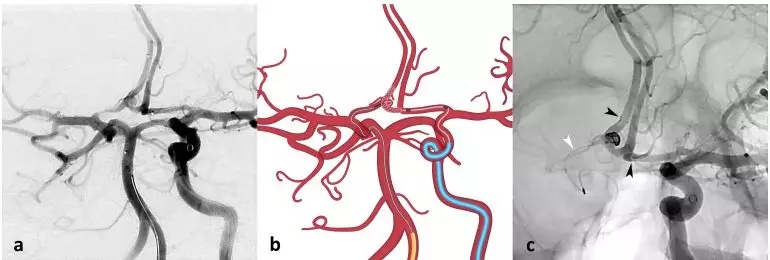

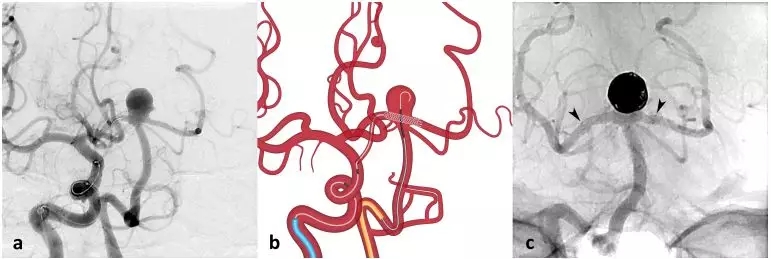

在另外一篇综述中收集了152例跨循环入路治疗的动脉瘤患者。最常见的位置是基底动脉尖(27%),小脑后下动脉(25%)和颈内动脉瘤(15.1%);其中60例通过PCOM入路(39.5%)(如图1),48例通过ACOM入路(31.6%)(如图2),37例通过VA入路(24.3%);22例单独使用弹簧圈(14.5%),67例使用支架辅助栓塞(44.1%),36例使用球囊辅助栓塞(23.7%),20例联合球囊和支架辅助栓塞(13.2%),7例使用血流导向装置(4.6%);经过介入治疗,142例颅内动脉瘤栓塞程度达到RROCⅠ-Ⅱ级(93.4%),2例产生致死性并发症(1.3%),这2例在栓塞过程中都发生破裂造成大量的蛛网膜下腔出血和脑疝。经过平均11.3个月的造影随访,只有6/108例(5.6%)颅内动脉瘤复发。

图1

图2

总之经跨循环入路对治疗IAs、AVMs、dAVFs是安全有效的,尤其适用于病变角度不好到达困难以及载瘤动脉闭塞的病例。