认识动脉瘤性蛛网膜下腔出血在术前、术中和术后再出血的预测因素,有助于判断临床预后,使更多的患者从急性期治疗中获益。

【Ref:Horie N,et al.J Neurosurg. 2019 Sep 13:1-10. doi: 10.3171/2019.6.JNS19704.】

研究背景和目的

破裂动脉瘤的再出血是蛛网膜下腔出血(SAH)患者致残和致死的主要原因,发生率大约为5.8%-19.3%。认识动脉瘤再出血的预测因素有助于明确哪些患者可以从动脉瘤的急诊治疗中获益。但既往该类研究仍面临一定的局限性:虽然有关于动脉瘤术前再出血因素的研究,但样本量普遍偏小;而术中和术后再出血的相关研究仍较缺乏。

因此,日本学者Horie等人回顾性研究了山崎县蛛网膜下腔出血注册(Nagasaki SAH Registry)的相关资料,分析了破裂动脉瘤术前、术中和术后再出血的预测因素,及动脉瘤再出血对临床结局的影响。结果发表在2019年的《Journal ofNeurosurgery》上。

研究方法

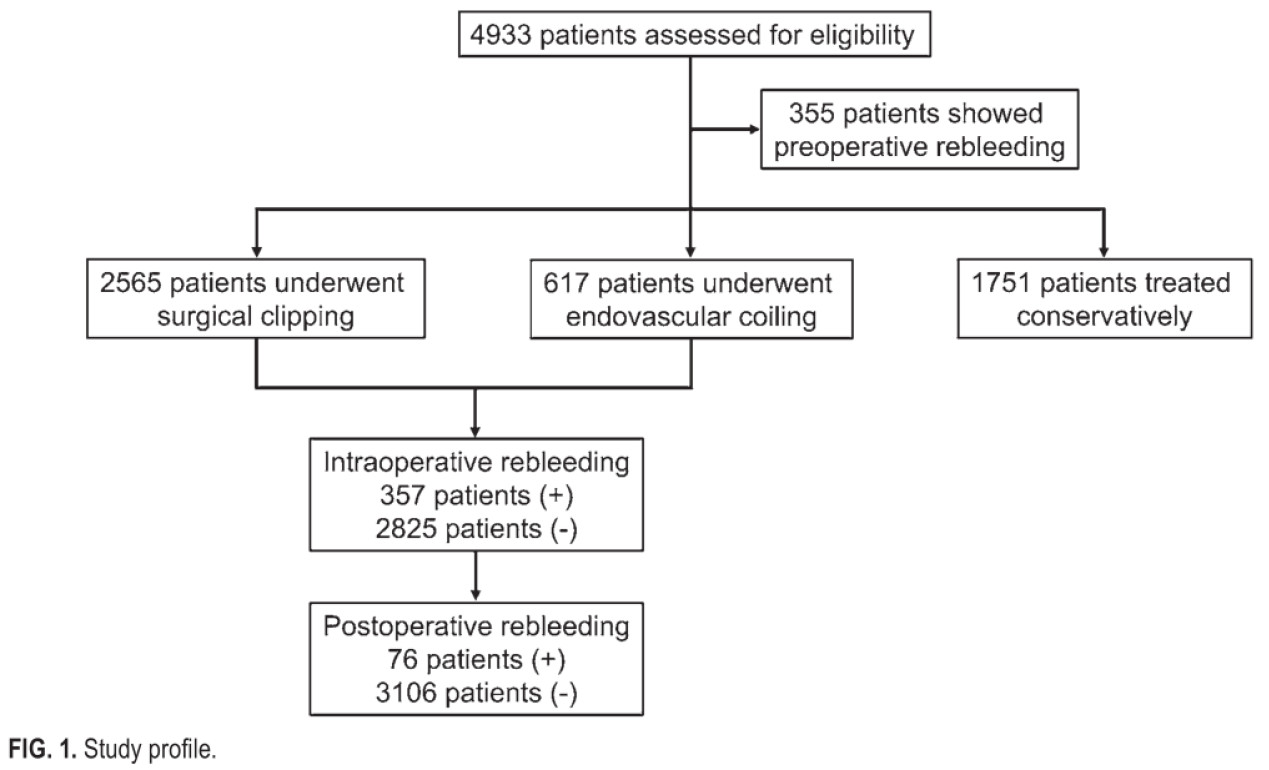

回顾性地分析了2000年1月1日至2016年12月31日期间Nagasaki SAH Registry所登记的4933例动脉瘤性SAH患者的临床资料和再出血数据。并采用多元logistic回归分析,研究了影响动脉瘤再出血和临床预后的危险因素。

研究结果

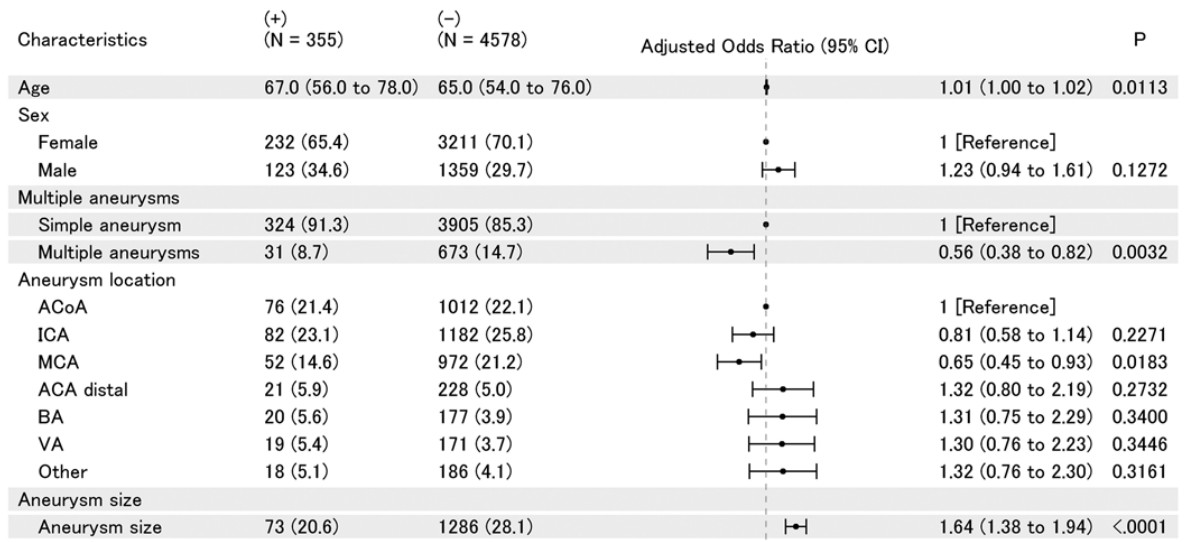

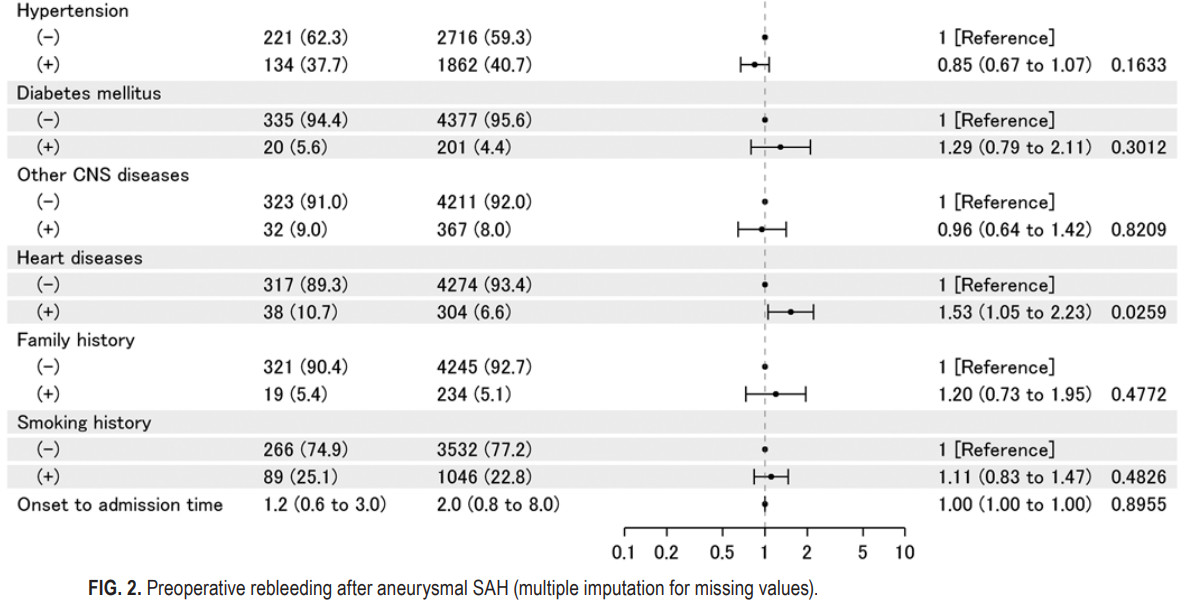

研究流程图如图1所示。355例(7.2%)患者发生了术前再出血。多元logistic回归分析显示患者年龄(p=0.01)、多发性动脉瘤(p<0.01)、动脉瘤大小(p<0.0001)和心脏疾病(p=0.03)与术前再出血密切相关(图2和表2)。

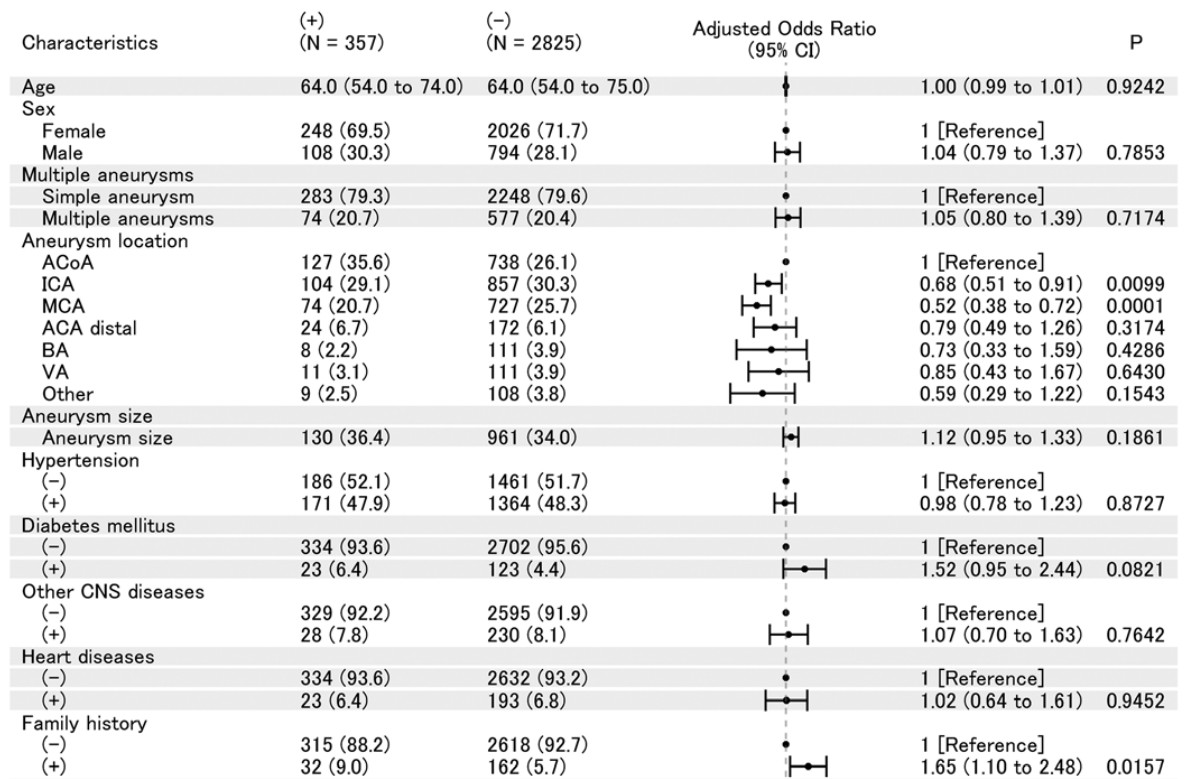

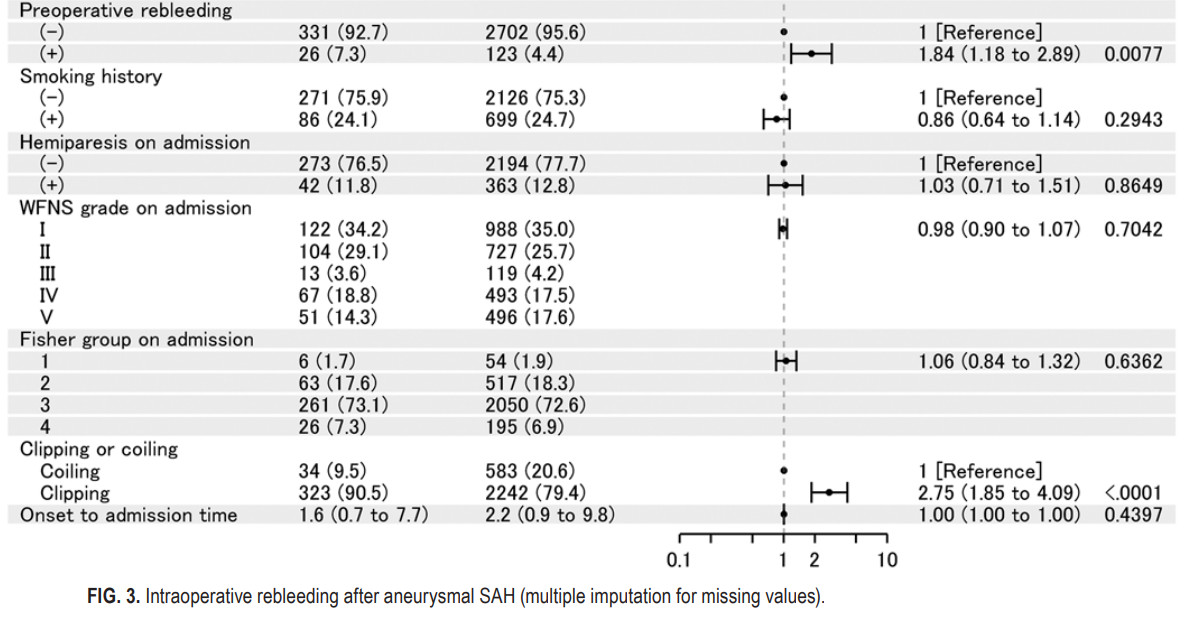

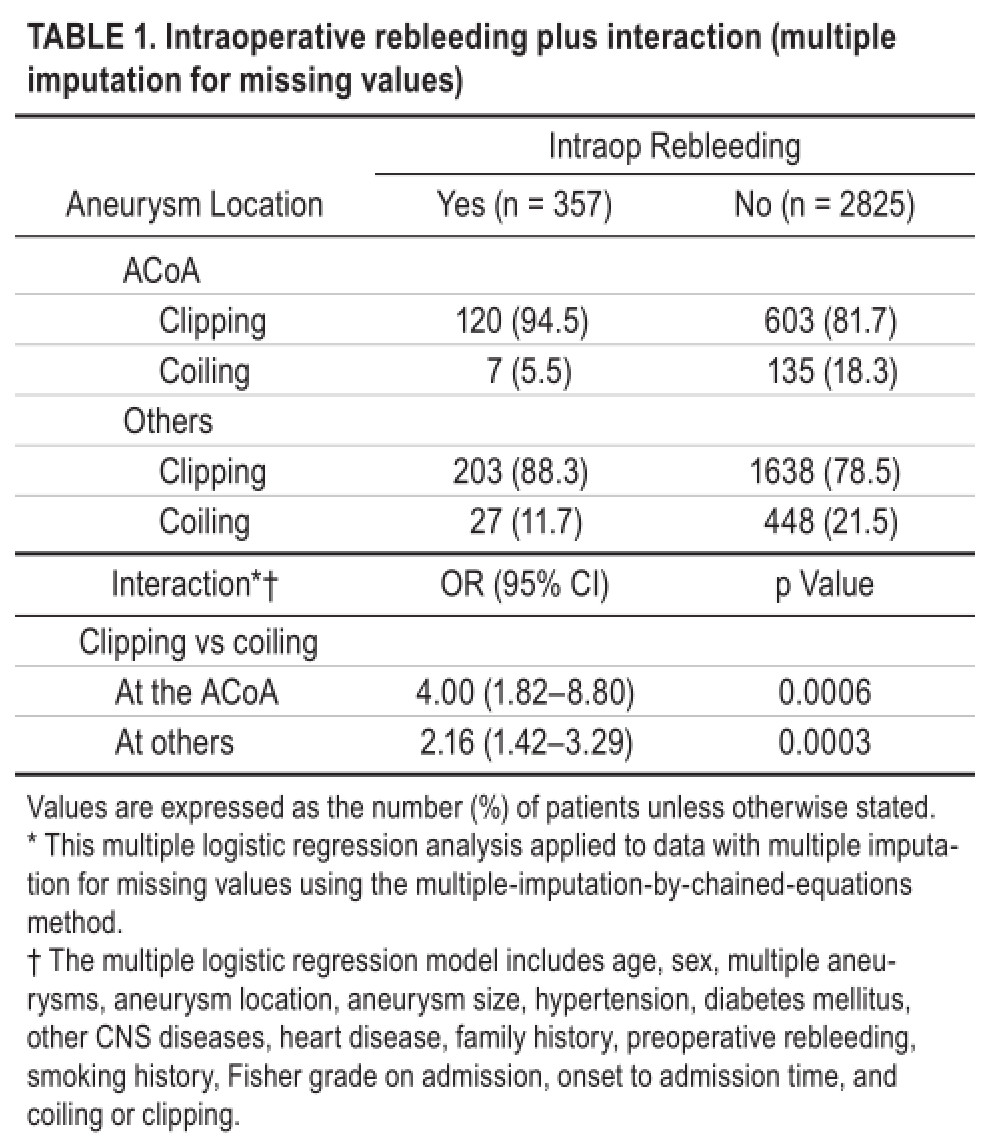

357例(11.2%)的患者发生术中再出血。动脉瘤位置(前交通动脉),家族史(p=0.02)、术前再出血(p<0.01)和夹闭治疗(p<0.0001)与术中再出血显着相关。(图3)。交互作用分析显示,相对介入栓塞而言,开颅夹闭的患者有着明显更高的术中出血风险,而这一区别在前交通动脉瘤的治疗中尤为明显(OR 4.00;95%CI 1.82-8.80;P<0.001),(表1)。

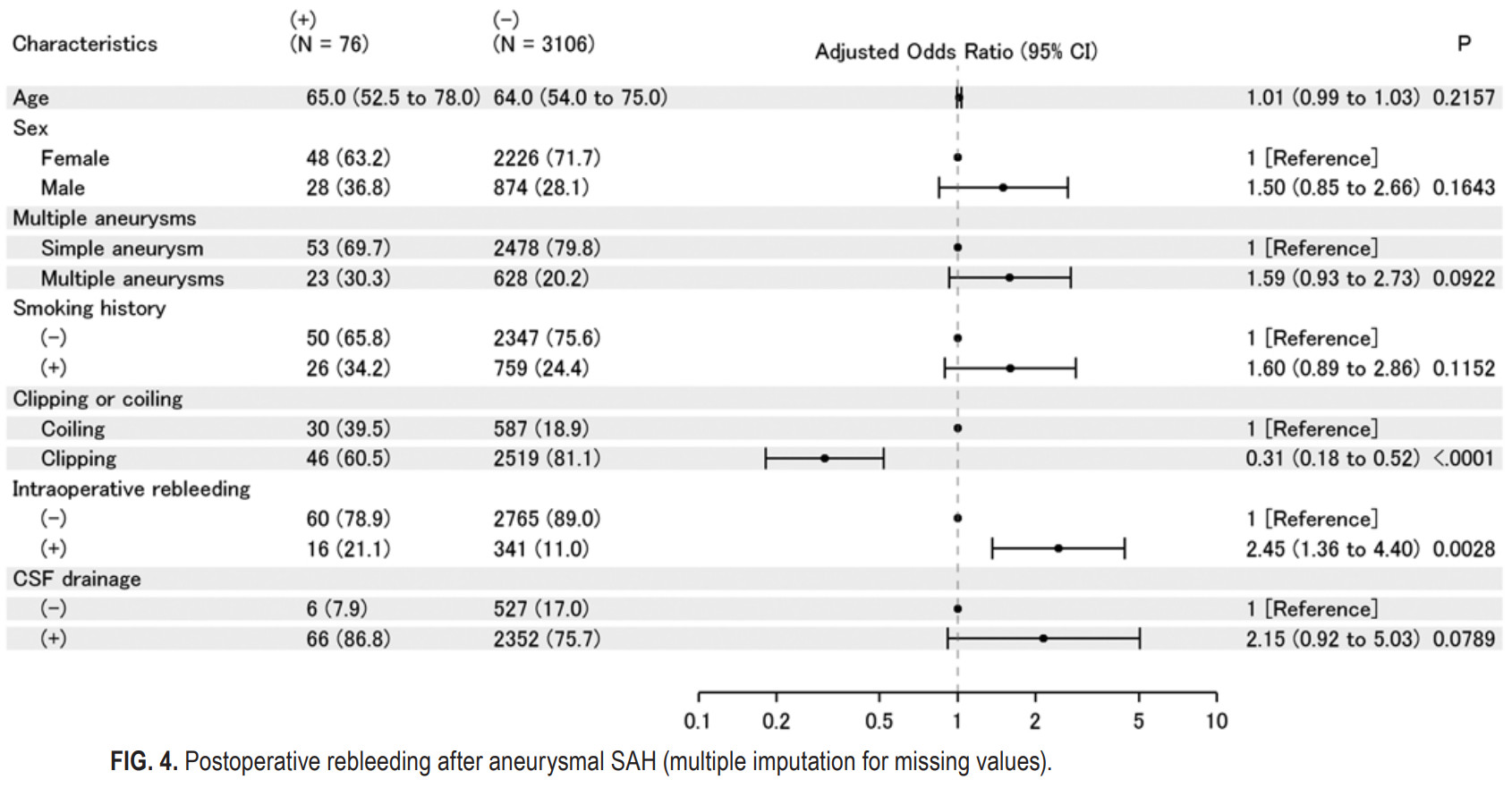

76例(2.4%)的患者发生术后再出血。夹闭患者(OR 0.31 for clipping;95% CI 0.18–0.52;p<0.0001)相对更少出血,而术中出血的患者术后再出血发生率亦相对更高(OR 2.45; 95%CI 1.36–4.40; p<0.01)(图4)

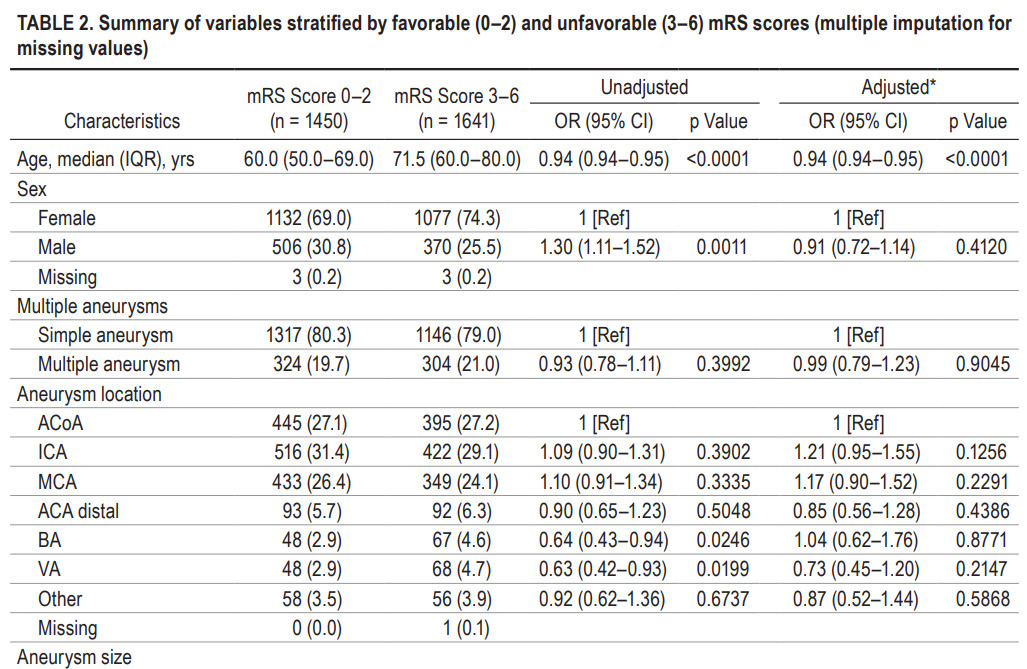

SAH临床预后

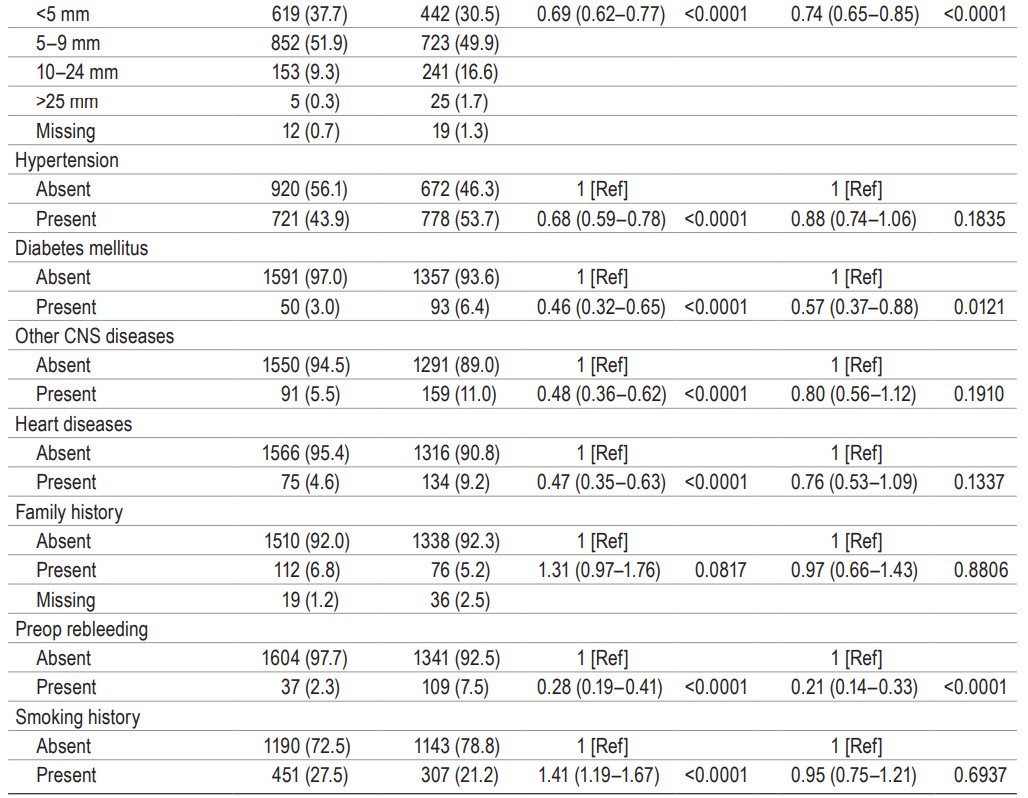

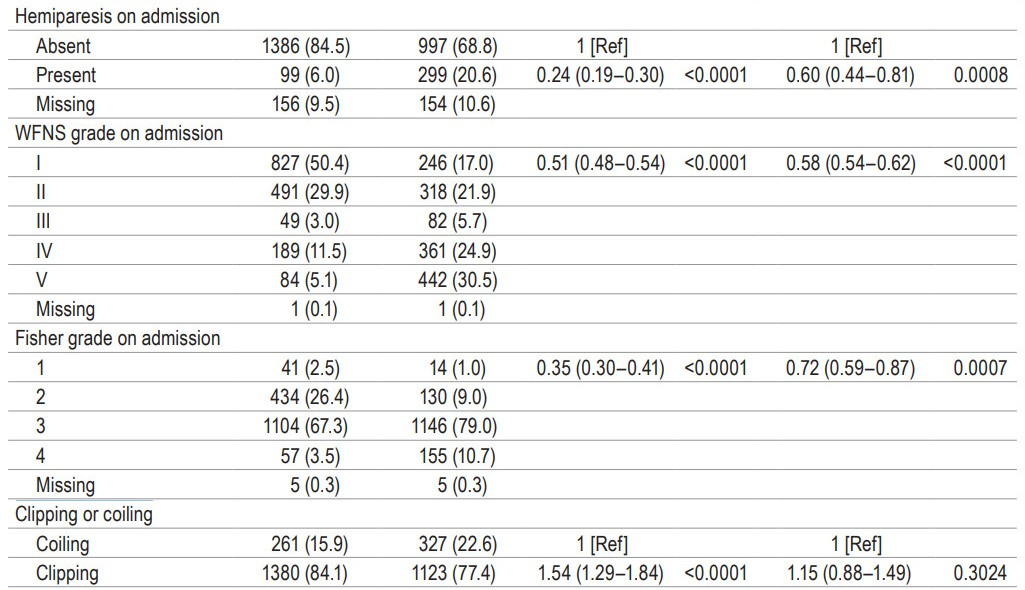

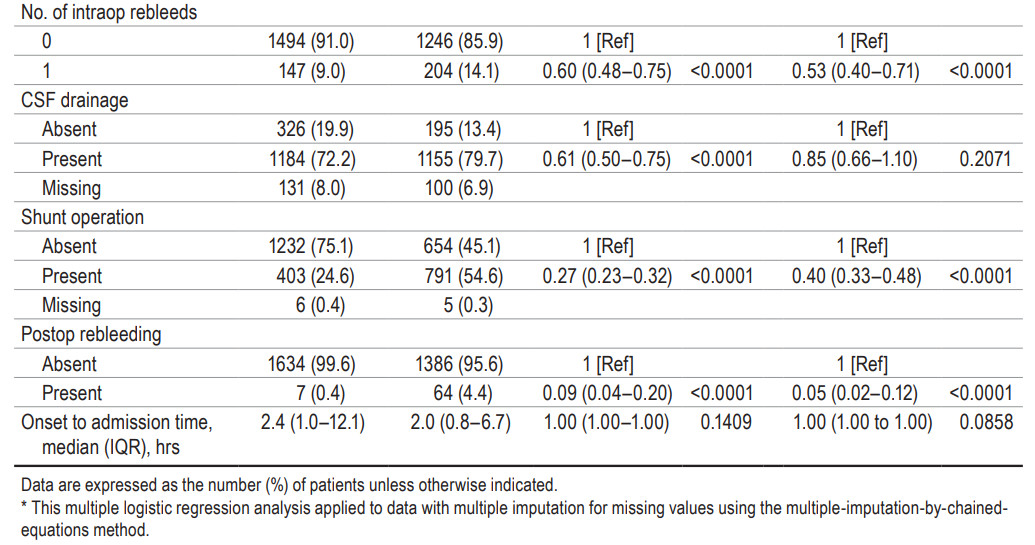

3091例术后患者中有1450例(46.9%) 在术后3月时获得良好预后(mRS≤2)。多元logistic回归分析显示,年龄(OR 0.94;95% CI0.94-0.95;p<0.0001)、动脉瘤大小(OR 0.74;95%CI 0.65-0.85;p < 0.0001)、糖尿病(OR 0.57;95%CI0.37-0.88;p=0.01)、术前再出血(OR 0.21; 95% CI 0.14-0.33; p<0.0001)、入院时偏瘫(OR 0.60;95%CI0.44-0.81;p<0.001)、入院时WFNS分级(OR 0.58;95%CI 0.54-0.62; p<0.0001)、入院时Fisher分级(OR 0.72;95%CI0.59-0.87;p<0.0001)、术中再出血(OR 0.53;95%CI0.40-0.71;p<0.0001)、脑脊液分流手术(OR 0.40; 95%CI 0.33-0.48; p<0.0001)及术后再出血(OR 0.05;95%CI0.02-0.12;p<0.0001)与患者的良好结果密切相关。可见,术前、术中及术后的动脉瘤再出血对SAH的临床结局均有显著影响。

研究结论

SAH后的动脉瘤再出血在术前、术中和术后均有特定的影响因素。前交通动脉瘤术中再出血的风险较高,就预防术中再出血而言,血管内介入可能是一个不错的选择,但动脉瘤应尽量致密栓塞。