摘 要

![]()

【REF:Son W, et al. World Neurosurg. (2018) 114:4-7. DOI: 10.1016/j.wneu.2018.02.150.】

研究背景

Pipeline栓塞器械(PED;ev3, Irvine, California, USA)是由钴铬和铂金编织而成的自膨式支架。PED可以使载瘤动脉中血液从重构的通道中流向需要供给的脑组织,并利用其密网结构使动脉瘤内血流速度逐渐减慢和形成血栓,最终达到栓塞动脉瘤的效果。新近的研究报道显示与PED植入相关的并发症率和死亡率分别为5.3%和1.3%左右。利用PED治疗颅内巨大动脉瘤时,由于需要将多个PED套叠增加了操作技术的复杂程度,出现并发症的风险也随之升高。

尽管使用PED栓塞器械的技术难度和并发症不可避免,但对于使用此装置所面临的技术挑战和应对并发症的策略却知之甚少。因此,报道交流在PED使用过程中出现的并发症和采取的补救措施具有重要的临床实际意义。本病例报道了在利用PED套叠技术治疗颈内动脉巨大动脉瘤时出现了远端路径的衔接丢失,然后在圈套器辅助下经前交通动脉逆行补救以重新获得路径并成功植入PED栓塞动脉瘤的过程。

研究方法

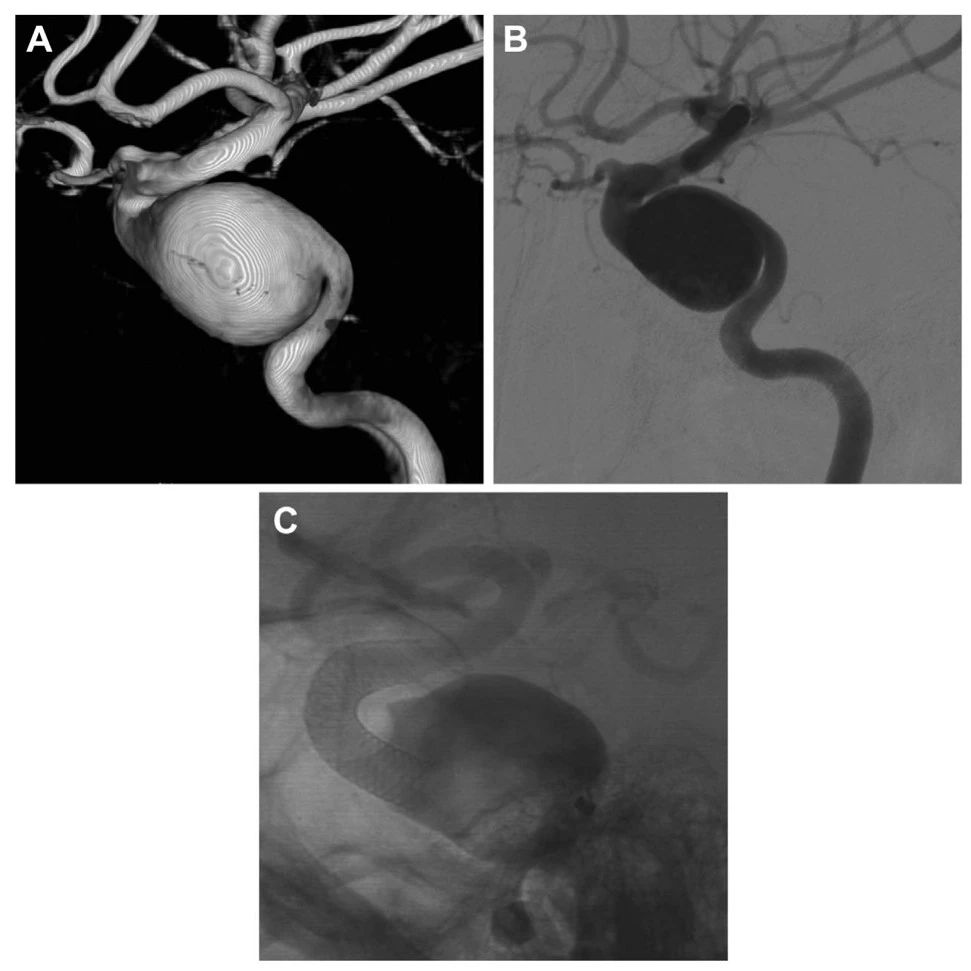

1例24岁男性患者近几个月出现进展性复视,到眼科就诊后诊断为右侧外展神经麻痹。头颅MRI和CTA检查显示右侧颈内动脉(ICA)有一巨大梭形动脉瘤,最大直径为29.8 mm(图 1A, B)。患者通过球囊闭塞实验后,分析有两种治疗方法:一种是载瘤动脉闭塞和旁路搭桥手术,另一种是血管内介入手术。考虑到患者较年轻,最终决定对患者实施创伤较小的右侧颈内动脉PED植入术。

这个巨大动脉瘤呈轻微梭形,瘤颈直径大约为25 mm。通常情况下,支架两端需要超出瘤颈边界10 mm才能使PED安全着陆,所以使用一个PED不能将此动脉瘤的瘤颈完全覆盖。因此,需要使用两个4.5 mm*30 mm PED相互重叠的方法来保证支架有足够的长度可以完全覆盖动脉瘤。第一枚PED(远端PED)远端定位在ICA床突段,从而实现对载瘤动脉远端的完全覆盖。另外,将PED在此位置打开也可以避免因眼动脉开口处被支架覆盖而出现视觉相关并发症。需要注意的是,这枚PED远端的理想位置是刚好位于眼动脉开口近端而不能离眼动脉太远,以免因PED远端着陆区太短而使支架不稳定。打开第一枚PED后,原本的计划是将Marksman微导管在微导丝的引导下经过PED重新超选至右侧ICA床突段,从而放置第二枚PED(近端PED)。然而,Marksman微导管在超选的过程中却意外出现了路径丢失,输送系统的远端掉入动脉瘤腔内并处于漂浮状态(图 1C)。在反复尝试导引管Navien塑形、微导管塑形、更换微导管和微导丝等方法仍无法重新获得路径的情况下(图 2A),只好撤出整个输送系统。

图1. (A) 3D重建图像显示右侧ICA有一个巨大的梭形动脉瘤。 (B) 术前DSA侧位图像。(C) 第一枚PED植入并撤出输送系统后的DSA图像显示PED的远端已经锚定于右侧ICA眼段内并贴壁良好,然而PED的近端漂浮于动脉瘤腔内。

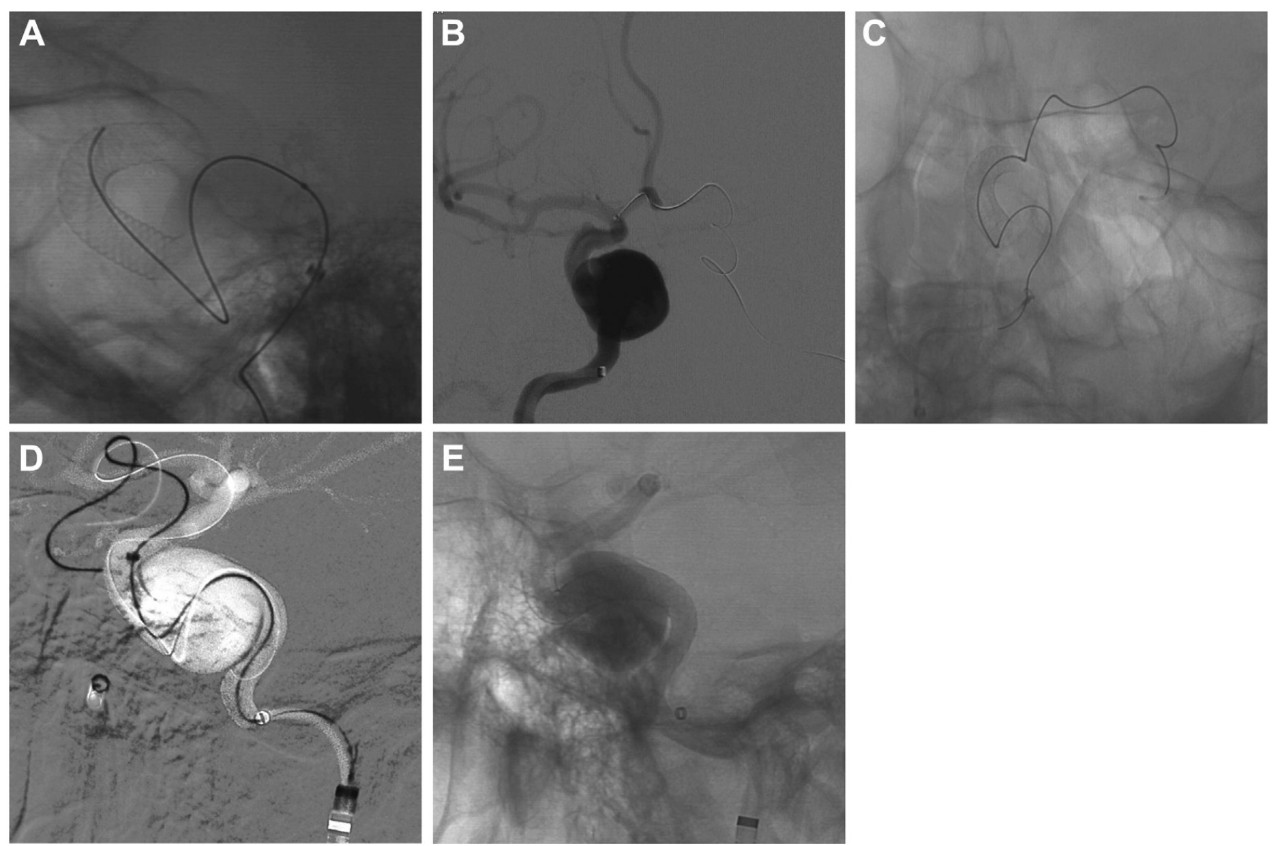

幸运的是,第一枚PED已经牢固的锚定于右侧ICA并贴壁良好。反复考虑后,决定经过前交通动脉在动脉瘤的另一端重新建立路径。大致过程如下:从左侧股动脉建立另一条动脉通路,并将6F Envoy导引导管(Codman, Wokingham, UK)送入左侧ICA颈段。在Agility 10微导丝(Codman, Wokingham, UK)的引导下,将SL-10微导管(Stryker Neurovascular, California, USA)经过左侧大脑前动脉(ACA)A1段以逆行的方式超选至右侧ICA (图 2B)。微导丝继续行进,先经过第一枚PED的远端到达近端,最终穿过动脉瘤腔以到达右侧ICA的近端。随后,经右侧股动脉入路将058 Navien颅内支撑导管和Amplatz gooseneck 2-mm圈套器械(Medtronics, Minnesota, USA)送入右侧ICA。利用圈套器械将微导丝从右侧ICA捕获并拉入动脉瘤腔内(图 2C)。Agility 10 微导丝和鹅颈圈套器之间的连接为Navien穿过第一枚PED到达远端血管提供了稳定的支撑 (图 2D)。最后,第二枚PED被成功输送至动脉瘤的近端,且打开后与第一枚PED成功套叠(图 2E)。术后即刻DSA检查显示动脉瘤腔内的血流已被成功导入载瘤动脉。患者麻醉清醒后,神经系统查体未发现新发症状。

图2. 补救栓塞过程。(A) 尽管使用了各种类型的微导管和微导丝,Marksman微导管仍然无法超选至第一枚PED的近端。(B) 发育良好的前交通动脉提供了另一个可以通过左侧ICA进入右侧ICA的途径,Agility 10微导丝(Codman, Wokingham, UK)和SL-10微导管(Stryker Neurovascular, California, USA)被用来进行补救性栓塞路径的构建。(C) Agility 10微导丝从远端至近端穿过第一枚PED;同时058 Navien颅内支撑导管携带一个鹅颈圈套器被送入动脉瘤腔内;最后,从左侧ICA进入并穿越前交通动脉到达右侧ICA的微导丝被圈套器捕获。(D) Agility 10 微导丝和鹅颈圈套器之间的连接为Navien穿过第一枚PED并到达远端血管提供了稳定的支撑。(E) 第二枚PED被成功植入,且打开后与第一枚PED成功套叠。

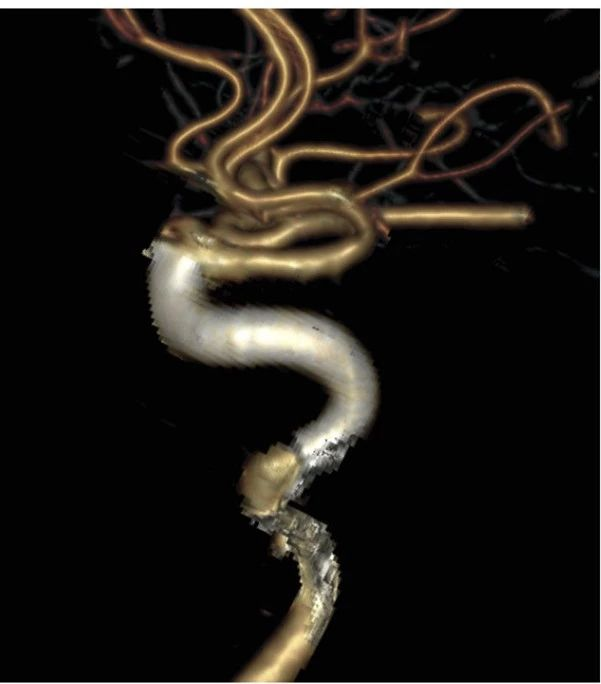

术后3个月,复查头颅CTA显示巨大动脉瘤内血液已经被完全导向载瘤动脉,神经系统查体提示右侧外展神经麻痹症状已部分缓解(图3)。

图3. 术后3个月,复查头颅CTA显示巨大动脉瘤内血液已经被完全导向流入载瘤动脉。

研究结果

本病例报道显示,利用PED套叠技术治疗颈内动脉巨大动脉瘤出现远端路径的衔接丢失时,圈套器辅助下经前交通动脉逆行补救可以重新获得路径并成功植入PED栓塞动脉瘤。

研究结论

使用PED套叠技术治疗颅内巨大动脉瘤时,维持远端路径对于成功重建血流通路非常重要。当远端路径不慎丢失时,利用前交通动脉逆行补救是一种重建通路并完成PED栓塞动脉瘤的可行方法。