导 语

01

(点击标题可查看全文)

1909年Brodmann首次对眶额皮质(orbitofrontal cortex,OFC)区进行了描述,我们对前额叶的了解也逐渐扩展到行为和认知领域。影像学和动物疾病模型研究显示前额叶皮质在患者预后评价和手术风险评估中有重要作用。虽然术中语言和运动功能区的定位已成为该区域手术的标准,但术中很难准确定位与执行功能相关的区域。神经功能学研究数据表明OFC及其白质纤维联系网络参与了人类的执行功能,了解OFC的准确位置和解剖联系可以显著改善术后功能的衰退。从功能角度确定兴趣区(regions of interest,ROIs),OFC是指参与奖赏和决策的额叶皮质区。从手术操作角度确定兴趣区,则以解剖结构为基础,OFC是指大脑皮质最前方、额下回后外侧、岛叶后方和直回内侧部的皮质。OFC是中枢神经系统中,处理视觉、空间和情感信息的重要中心部分。在纤维束解剖的基础上,可以理解患者在额叶肿瘤切除术后执行功能上发生的差异。

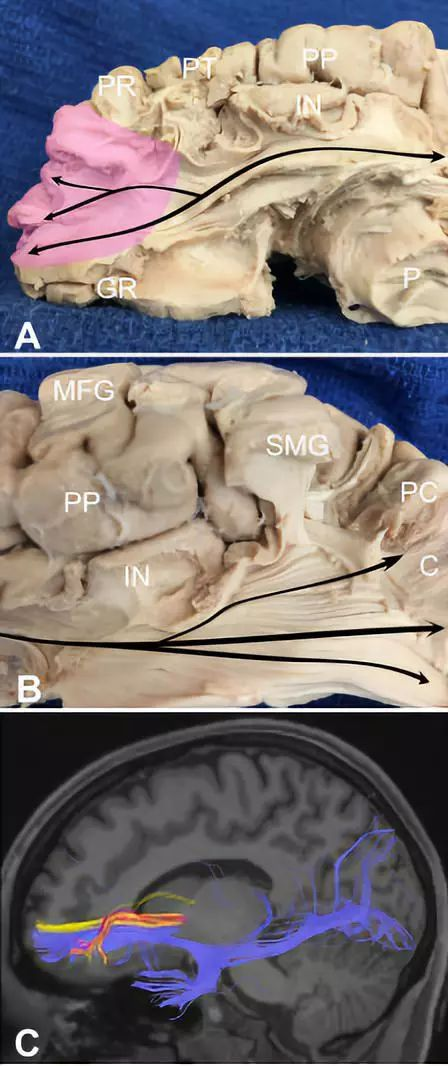

图1. 上图:OFC表面观,OFC位于额上回(superior frontal gyrus,SFG)和额中回(medial frontal gyrus,MFG)的下部及额下回三角部(pars triangularis,PT)中下部。下图:OFC底面观,眶内侧回位于嗅沟(olfactory sulcus,OS)外侧和眶内侧沟(medial orbital sulcus,OMS,蓝色虚线)内侧。眶外侧回位于眶外侧沟(lateral orbital sulcus,OLS,黄色虚线)外侧和眶横沟(transverse orbital sulcus,OTS,白色虚线)前外侧。眶前回(anterior orbital gyrus)位于OLS和OMS之间。粉红色区: OFC,TP:颞极。

图2. 眶额回与丘脑和扣带回前部的纤维束联系。A:左图.右侧大脑半球前部钝性分离显示眶回与周围结构之间的联系;右图. MRI-T1轴位像,星号表示兴趣区。B:左图.眶额回纤维束通过直回外侧和尾状核下外侧汇入丘脑束的前内侧部,黄色表示眶额束与丘脑束的连接;右图. MRI-T1轴位像,黄色线为眶额回纤维束。C:左图.胼胝体交叉纤维束解剖;右图. MRI-T1轴位像,粉色线表示胼胝体交叉纤维束。

图3. OFG纤维束在颞叶、顶叶和枕叶投射。A:右侧大脑半球矢状位纤维束解剖,粉色表示在OFG的联系;B:纤维束向后内侧与枕叶皮质相连;C:MRI-T1矢状位成像示,大脑前部额底纤维束向颞、顶和枕部投射分布。

02

(点击标题可查看全文)

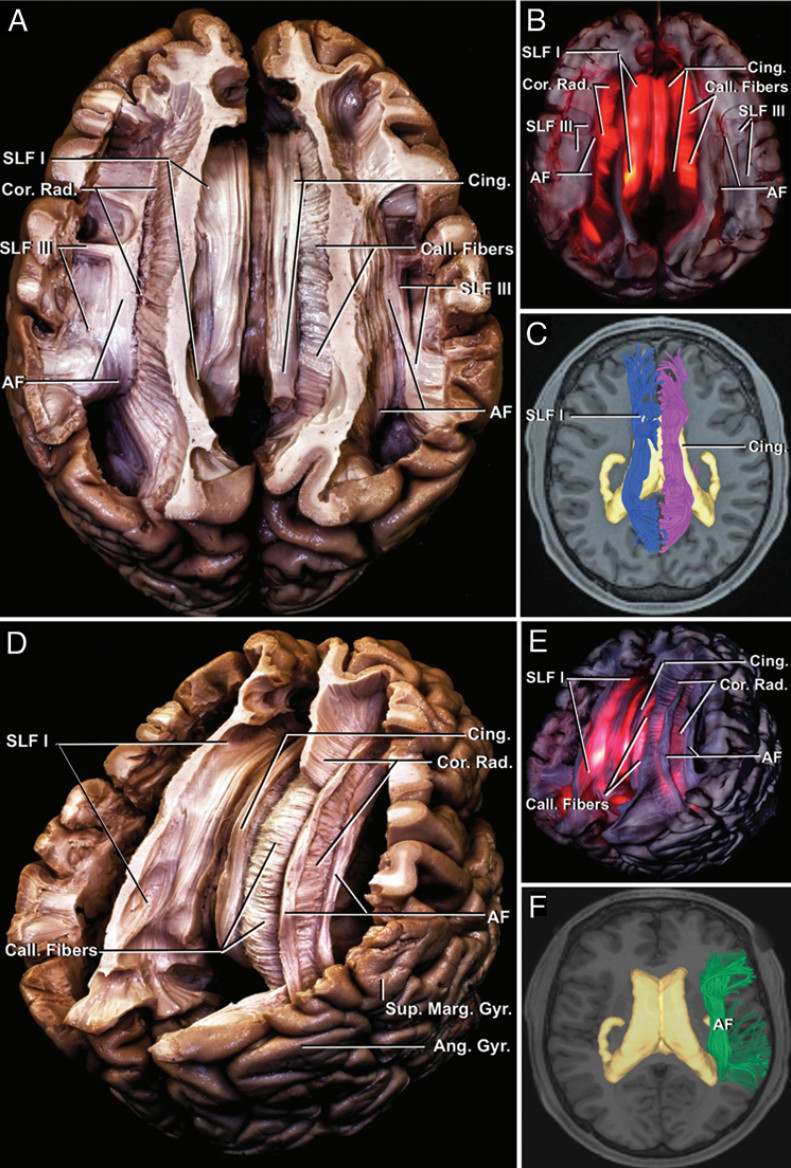

中央前回腹侧纤维交汇区(ventral precentral fiber intersection area,VPFIA)是位于中央前回腹侧与语言、运动和高级认知功能相关的重要白质结构。VPFIA中通过的白质纤维束,包括弓状束前束(anterior segment of arcuate fasciculus,A-Arc)、弓状束长束(long segment of arcuate fasciculus,L-Arc)和锥体束(pyramidal pathway)。通过尸体解剖结合健康受试者弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)以及唤醒术中电刺激三种方法,研究中央前回腹侧纤维交汇区及其周围结构的解剖关系。结果显示,VPFIA纤维束呈前后排列:锥体束腹侧起始于中央前回前部,弓状束长束起始于中部,弓状束前束起始于后部。中央前回腹侧纤维交汇区(VPFIA)位于语言背侧通路与控制发音相关肌肉,如舌、唇和咽喉等运动皮质之间,是侧裂周围网络(perisylvian network)中重要的语言中枢。该区纤维束结构的研究,对于了解语言产生原理及该区手术策略的制定具有较大的价值,一定程度上可以解释Broca区皮质切除不影响语言功能的现象。

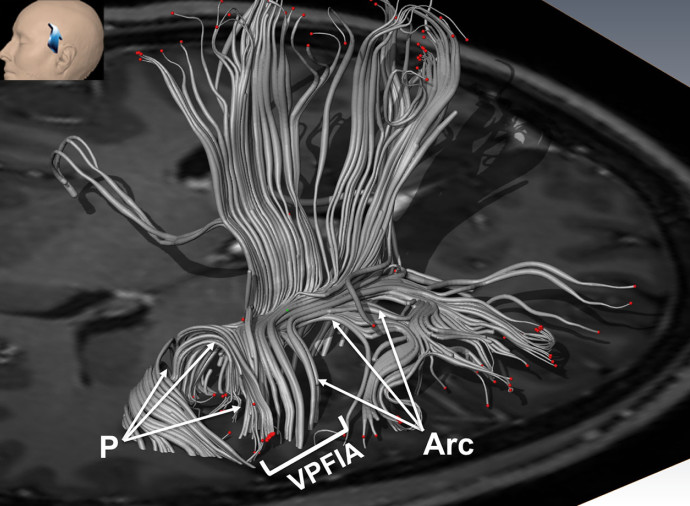

图1. 左侧VPFIA白质纤维束解剖,弓状束上束已向上牵拉显示深部弓状束长束。VPFIA纤维束呈前后排列。弓状束前束起始于中央前回腹侧后部。弓状束长束在前束深部走向顶叶,即走行至中央前回的前部。A-Arc:弓状束前束;L-Arc:弓状束长束;SF:侧裂。

图2. A.左侧大脑半球VPFIA白质纤维束解剖。中央前回腹侧已切开,显示各纤维束起点:弓状束前束起始于VPFIA后部;弓状束长束起始于VPFIA中部;锥体束与VPFIA前部相连。B.另一例左侧大脑半球标本,与A图相似。CS:中央沟;A-Arc:弓状束前束;L-Arc:弓状束长束;P:锥体束。

图3. VPFIA白质纤维束弥散张量成像三维重建。锥体束位于弓状束之前。P:锥体束;Arc:弓状束。

03

(点击标题可查看全文)

了解大脑半球内侧面和底面白质纤维束的分布及功能,对选择经大脑纵裂和大脑底面入路手术时,减轻神经功能障碍极其重要。大多数研究主要关注手术对该区域的神经血管的损伤,较少涉及对神经纤维束的保护。通过对大脑内侧面和底面区的白质纤维束进行解剖学研究,探讨经中线入路手术时可能导致的白质纤维束的损伤问题,指出了解大脑半球内侧和底面的神经纤维网络对沿纵裂、大脑镰及基底部手术入路手术有重要作用,有助于解释术后离断综合征。

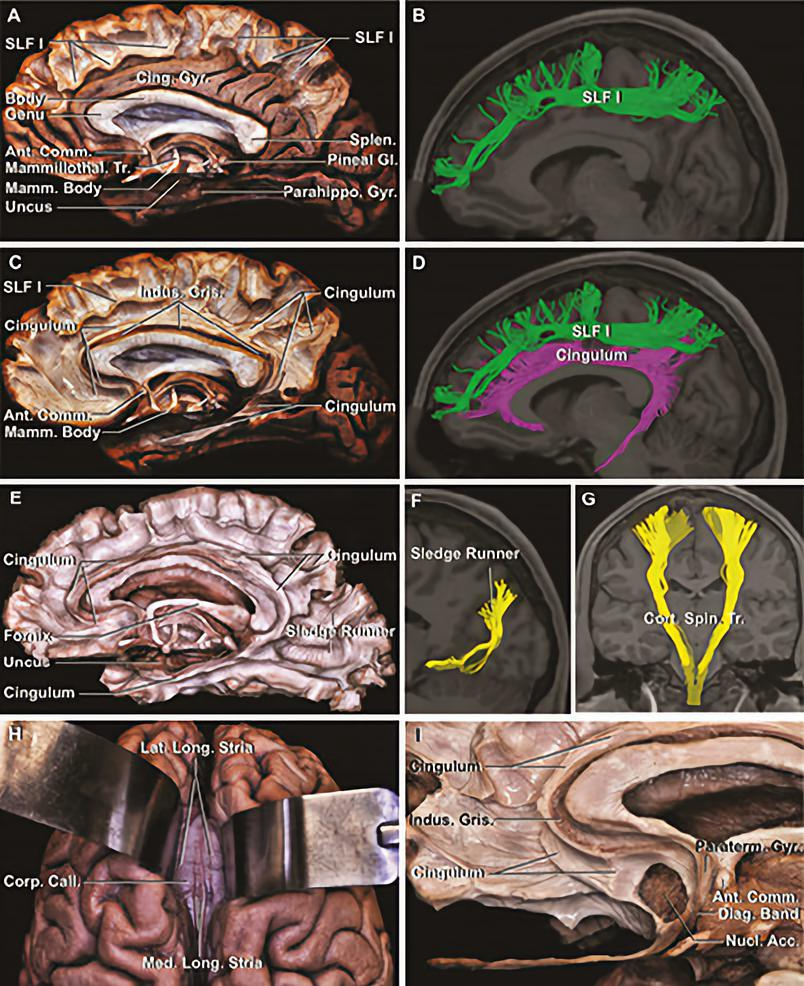

图1.大脑内侧面和底面解剖。A图:右侧大脑半球内侧观;B图:右侧大脑半球下面观。

图2.右侧大脑半球内侧面纤维束解剖。

图3.A图:右侧大脑半球内侧面观;B图:右侧大脑半球底面观;C图:去除海马头和海马体暴露齿状回;D图:右侧大脑半球内下面观;E图:为D图放大;F图:去除绒毡纤维束显露视辐射;G图:下纵束(橙色)和视束(蓝色);H图:为F图放大。

04

(点击标题可查看全文)

侧脑室手术必需切开几个纤维束到达手术靶区。由于病灶位于侧脑室内或脑室壁上任何位置,所处部位深在,而且侧脑室形状和大小可变,脑室壁外分布大量纤维束和邻接丘脑、基底节、下丘脑和松果体等重要的神经结构,因此侧脑室手术具有很大的挑战性。利用大脑白质纤维束解剖和MRI纤维束成像技术,探讨神经纤维束与侧脑室的关系,以及手术入路造成侧脑室损伤的状况。

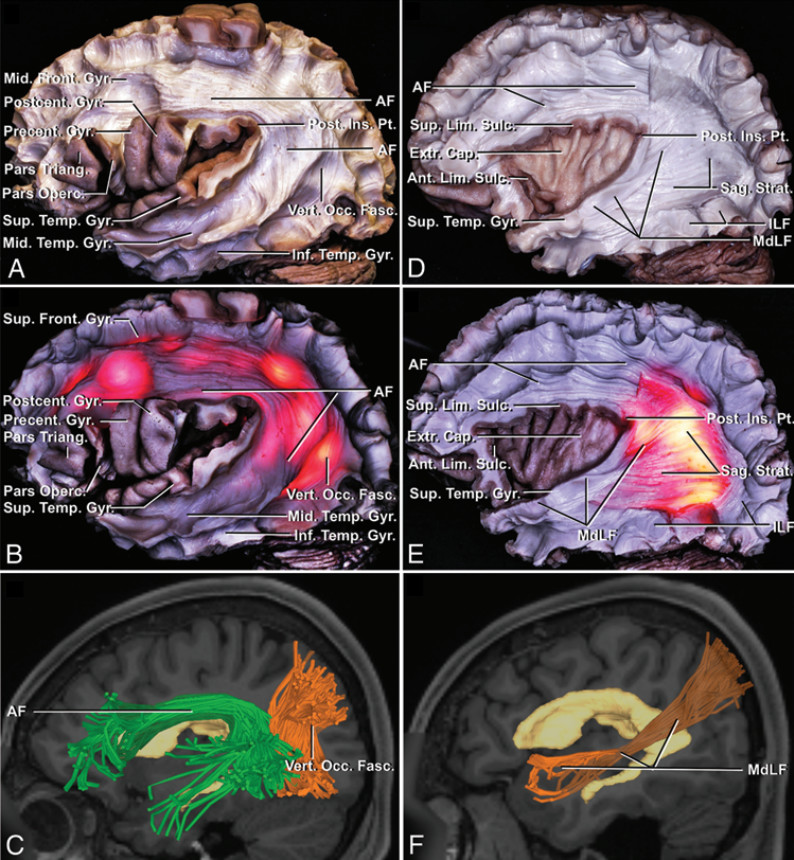

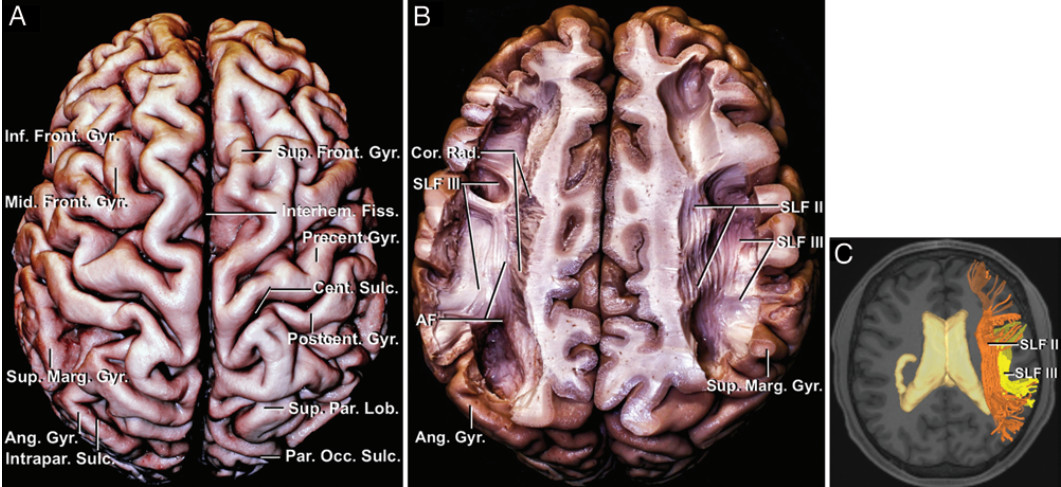

图1. 由外至内纤维束解剖,外侧MR纤维束成像。A:左侧大脑半球外侧表面脑沟和脑回;B:MRI 3D重建显示侧脑室皮质间的关系;C:去除外层皮质和短联合纤维包括上纵束Ⅱ和Ⅲ;D:MR纤维束成像显示上纵束Ⅱ(橙色)和Ⅲ(黄色),上纵束Ⅱ位于侧脑室额角、体部和房部的上外侧,上纵束Ⅲ位于侧脑室额角和体部的上2/3的外侧及房部的上缘。

图2. A:处理过的颞上回标本,去除颞部上纵束Ⅱ和Ⅲ、U形纤维束和枕叶显露AF和VOF;B:经胼胝体入路透视法将内镜光源置于侧脑室,显示白质纤维束与侧脑室的关系;C:MR纤维束成像显示AF(绿色)和VOF(橙色)与侧脑室的关系;D:处理过的岛沟前、后、下部和岛阈下部标本显示岛叶边缘。移除AF后部显露MdLF和ILF,去除岛叶皮层后显露最外囊;E:透视显示MdLF和ILF与侧脑室的关系;F:MR纤维束成像显示MdLF(橙色)与侧脑室的关系。

图3. A:大脑上表面脑沟和脑回;B:上纵束Ⅱ和Ⅲ(上面观);C:MR纤维束成像显示上纵束Ⅱ(橙色)和Ⅲ(黄色)与侧脑室关系。

图4. A:上纵束Ⅰ从楔前叶至额上回前部和胼胝体纤维束中部,扣带束走形于胼胝体上方和上纵束Ⅰ下方,止于胼胝体压部和膝部下方附近;B:透视法显示扣带束和上纵束Ⅰ走形于侧脑室房部、体部和额角;C:MR纤维束成像显示上纵束Ⅰ(蓝色)和扣带束(紫色)与侧脑室的关系;D:弓状束(右斜位上面观);E:透视法显示弓状束走形于侧脑室房部、体部和额角的外侧;F;MR纤维束成像显示弓状束(绿色)与侧脑室的关系。

图5. 各种侧脑室内病变手术入路。主要手术入路有前入路、后入路、后纵裂经胼胝体入路、后纵裂经楔前叶入路、小脑上经小脑蒂侧副沟入路、旁正中小脑上经小脑幕切迹入路、外侧入路。

研究通过解剖学和影像学明确侧脑室和上纵束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、弓状束、垂直束、中纵束、下纵束、下额枕束、钩束、橇束(橇状束或滑行束)、舌叶杏仁束之间的毗邻关系及前联合纤维束、视辐射、内囊、辐射冠、丘脑辐射、扣带、胼胝体、穹隆、尾状核、丘脑、终纹和丘脑髓纹,这些纤维束或结构与侧脑室有关。了解大脑白质纤维束与侧脑室的关系,有助于更准确的手术处理侧脑室病变。

05

(点击标题可查看全文)

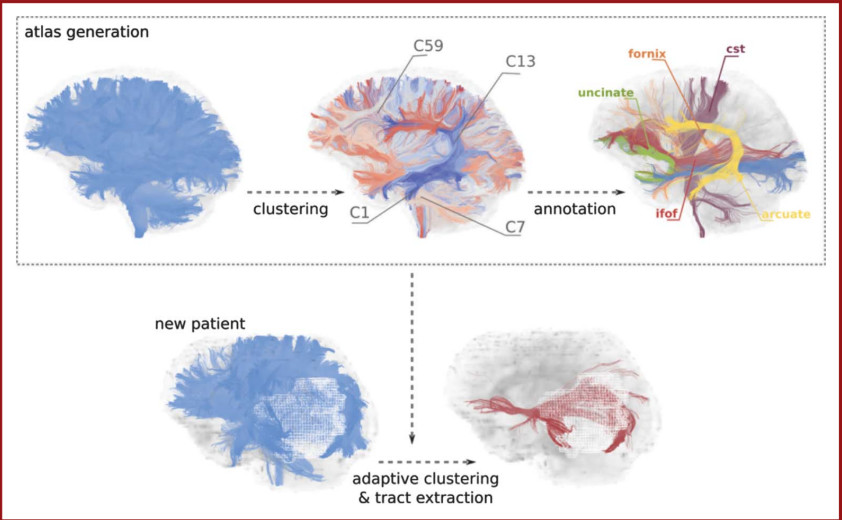

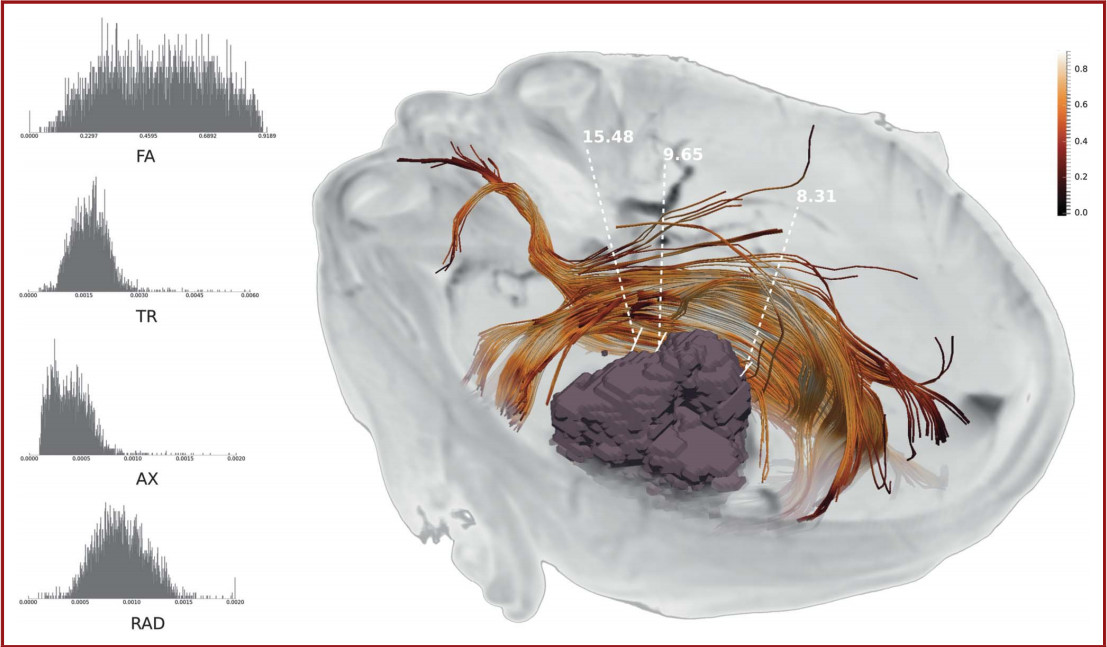

胶质瘤具有扩散和浸润的特点,致使肿瘤完全切除有一定难度。脑肿瘤切除的目标是最大程度切除肿瘤同时保留语言、运动功能和视力。因此,脑功能区定位和确定白质传导通路对降低患者发病率至关重要。通过MRI的弥散张量成像(DTI)和纤维束成像技术在明确白质纤维束的走向和指导胶质瘤切除范围具有重要意义,为肿瘤水肿和浸润引起的影像学偏倚患者提供一种自动化纤维束识别模式,从而提高肿瘤切除的安全性。自动化纤维束识别模式用于指导胶质瘤手术,可提高安全切除肿瘤目的。

图1.纤维束自动化识别步骤。白质纤维束图由健康参与者的纤维束聚类模型形成。利用同一个纤维束聚类模型图对不同肿瘤患者进行纤维束自动化匹配。

手术后的白质纤维束极度变形,但内囊中的白质纤维束仍能清晰识别(图2)。

图2. 由左向右,第一幅图:内囊中的白质纤维束示意图;第二幅图:健康参与者的白质纤维束;第三幅图:有手术史患者的白质纤维束图。

图3.肿瘤与周围白质纤维束(IFOF)示意图。

06

(点击标题可查看全文)

高分辨率纤维束成像技术(HDFT),利用弥散频谱成像技术(DSI)采集图像,这种高级白质纤维束成像技术能以3D方式精确地再现多个交叉纤维束,大幅度提高影像分辨率,提供详细的CN走向。应用HDFT在健康人和颅内肿瘤患者中进行研究,精确重建CN的神经纤维束,展现12对颅神经纤维束空间示踪图像。术前利用HDFT技术进行颅神经纤维束重建,有助于了解复杂的纤维束走向和交叉状况,为预测颅底肿瘤引起的CNs移位和制定肿瘤手术切除方案提供依据。

图1. 运用HDFT技术在人体神经连接体项目数据库内的MRI弥散成像结构模版上显示12对颅神经。A.视觉通路(轴向位);B.视交叉特写图(轴向位),蓝色和黄色表示颞侧视束,绿色和红色表示鼻侧视束;C.动眼神经(斜位);D.滑车神经(斜位);E.三叉神经(轴向位),未重建出脑干内侧纤维束;F.三叉神经(斜位),未完全重建出三叉神经分支;G.动眼神经、滑车神经和三叉神经(特写图和轴向位);H.面神经和前庭蜗神经(轴向位);I.舌咽神经和迷走神经。MLF:内侧纵束。

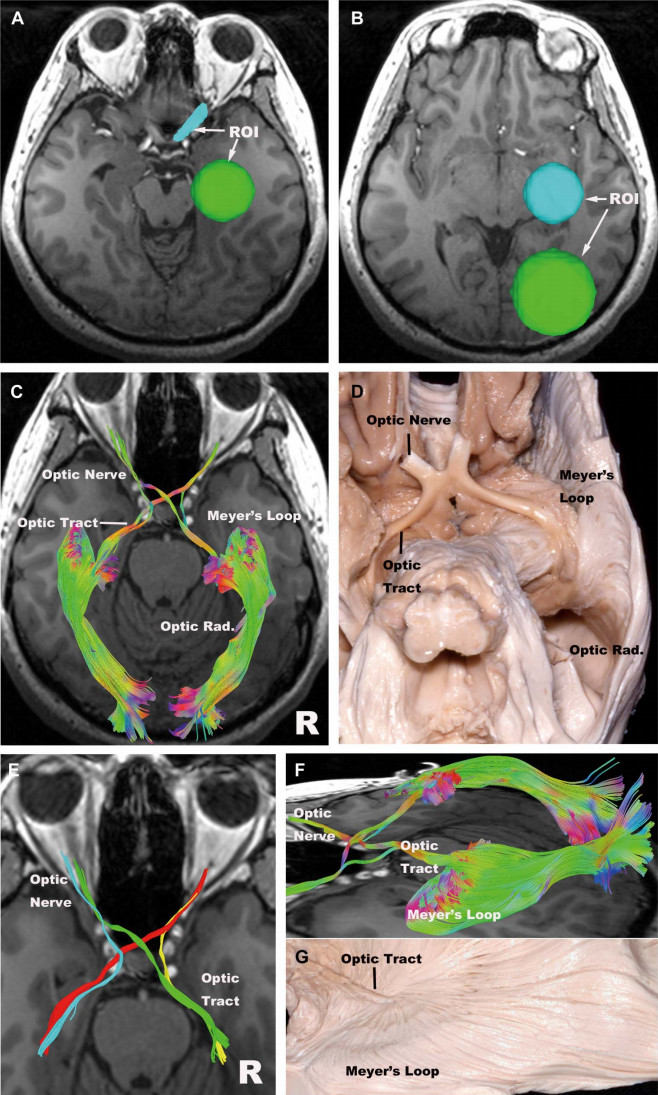

图2.视神经。A.ROI分别置于视神经和外侧膝状体;B.ROI分别置于外侧膝状体和枕叶;C.视觉通路,重建鼻侧视神经、颞侧视神经、视交叉、视束和完整的视辐射,包括Meyer环、中间束和背侧束;D.对应解剖图(C图下面观);E.视交叉,蓝色和黄色为颞侧视束,绿色和红色为鼻侧视束;F.视辐射;G.对应解剖图(F图侧面观)。

07

(点击标题可查看全文)

中央核位于每侧大脑半球深部,是脑干和脑叶之间的分隔界,主要由岛叶表面、基底节和丘脑组成,同时,它还包含部分大脑前联合、杏仁核纤维和无名皮质区。中央核通过大脑峡部(cerebral isthmus),即内囊、外囊和最外囊纤维向脑叶的延续,与幕上其他结构相连。大脑中央核负责大脑的信息整合,在运动、感觉、情感和认知功能中有重要作用,因此了解中央核的概念对更好的理解该区域的手术有很大帮助。对大脑中央核进行象限划分,详细描述其皮质和皮质下解剖结构,确定其界限,特别是丘脑、基底节、相关纤维束及血管的形态和毗邻关系。对不同象限内的病变采用不同的入路,具有指导手术的重要价值。

图1. 大脑中央核。A:额中回水平轴位切面图,去掉岛叶表面的额叶岛盖,暴露中央核,其内侧面有尾状核和丘脑,外侧面为岛叶表面;B:通过中央核轴位切面图,可见其由基底节和纤维束组成,这些纤维束从中央核内部聚集,依据与基底节的位置关系分别形成最外囊、外囊和内囊;C:分离侧裂,牵开岛盖后暴露岛叶,岛叶表面是中央核的最浅表结构。岛叶呈三角锥形,以前、上和下环岛沟为界,其前下的顶点为岛阈,这些岛沟的汇合点有岛前点(前、上环岛沟交汇点)、岛后点(上、下环岛沟交汇点)、额阈点(岛阈和前环岛沟交汇点)和颞阈点(岛阈和下环岛沟交汇点);D:沿环岛沟在岛叶表面周围做深切口,切开大脑峡部,到达侧脑室,将中央核与大脑半球其他结构分离开来;E:脉络膜裂是穹隆与丘脑之间的天然裂隙,也将颞叶内侧大部分结构与中央核分离开来。颞极和杏仁核附着于中央核,可通过颈内动脉分叉处或M1段近心端至下脉络点连线(颈内动脉-脉络膜前动脉连线)紧贴视束外侧进行解剖分离;F:切除额叶、顶叶和枕叶,可见脉络膜裂位于侧脑室内,天然地将丘脑从海马结构(穹隆和海马)分开。脉络膜裂开口可达三脑室顶(中间帆池)、松果体区(四叠体池)和大脑脚旁脑池(环池)。

图2. 中央核外侧纤维束解剖。A:去掉岛叶表面岛盖后的外侧面观。切除岛叶皮质及其表面灰质,显露最外囊,注意位于岛叶前部的短岛回和副岛回,将合并汇入岛顶,而长岛回不则汇入;B:向深部解剖分离,去除岛回和最外囊。暴露屏状核并分辨重要纤维束:通过腹侧屏状核的钩束和下额枕束,起自背侧屏状核的屏状核-皮质纤维束;C:屏状核-皮质纤维起自背侧屏状核,去除后暴露位于下方的壳核。注意钩束和下额枕束汇入岛顶下方,岛顶可作为这两条纤维束的皮质标记物;D:去除钩束和下额枕束,显露前联合外侧;E:去除壳核,显露其内下方的苍白球。前联合穿过纵裂,向外延伸,通过Gratiollet管经苍白球下极沿下环岛沟深面走行到达颞极。腹侧纹状体位于前联合的前下方;F:去除苍白球,显露整个内囊。来源于内囊的纤维束离开中央核,成为辐射冠的一部分。在腹侧纹状体区没有内囊(白色星号),该区域疏松的灰质在水平位置继续沿基底前脑从外到内走行,直到隔区。

图3. 中央核内侧面纤维束的解剖。A:大脑内侧面观,中央核在大脑内侧面不能直接呈现出来,但可见到中央核的部分边界结构。隔区、穹隆、第三脑室、侧脑室头和侧脑室体位于中央核内侧。胼胝体和前联合位于中央核周围,共同形成联合纤维束跨过中线连接两侧大脑半球;B:去除丘脑,分辨中央核内部的纤维束。缰核位于松果体前部和下部,通过丘脑髓纹接受来自边缘系统的冲动,再通过缰核脚间束输送至脚间核。乳头丘脑束位于丘脑前部,Forel区和丘脑束是其下界,内囊是其外侧缘。丘脑底区和红核在丘脑下方。

图4. 大脑中央核的血供。A:外侧面观,去除所有脑叶,显露脑干上方的中央核。大脑中动脉起自颈内动脉,首先穿过中央核下方(M1段),再弯曲走行至岛叶表面(M2段)。起自大脑中动脉M2段的分支供应中央核的最外侧结构,即岛叶表面、最外囊、屏状核和外囊;B:去除左侧中央核,显露相关动脉。豆纹动脉起自大脑中动脉M1段,丘脑穿支动脉起自基底动脉尖端和大脑后动脉近心段。外侧和内侧脉络膜后动脉叶起自大脑后动脉近心段,前者进入侧脑室,后者环绕中央核后、上部,供应此区域血供;C:中央核放大下面观。前穿质区的豆纹动脉起自颈内动脉分叉与脉络膜前动脉和大脑中动脉近心段,后穿质区由丘脑穿支动脉供应;D:中央核外侧面观,去除岛叶表面、最外囊、屏状核和外囊。豆纹动脉通过前穿质区朝向豆状核的角度;E:豆纹动脉形成前后两个动脉蒂,前方动脉蒂继续走行至壳核,后方动脉蒂进入苍白球;F:中央核上面观,去除尾状核。豆纹动脉供应内囊,继续在内侧走行至尾状核。

图5. 大脑中央核分区。A:外侧面观,解剖中央核。依照图中垂直线(绿色)和水平线(蓝色),将中央核细分为四个象限,两线交叉点为室间孔的外侧投射位点。垂直线为中央前沟最前方和大脑脚之间的连线,是锥体束的前缘,提示术者后象限深部有内囊的锥体束纤维走行。水平线为侧脑室前角底部至外侧膝状体的连线,提示术者在处理侧脑室前角与体部外侧病变时手术入路应高于此连线水平;三脑室外侧入路应选在后下象限,前穿质区入路应选择前下象限;B:中央核上面观。橙色线代表沿尾状核(上方)和豆纹动脉(深部)的连线。该连线代表矢状窦旁平面,术中不应跨越和损伤。如果病变位于平面外侧,应选择经岛叶外侧入路,如果病变位于内侧,选用经岛叶内侧入路。

图6. 按照象限划分法将中央核进一步分为前下、前下、后上和后下四个象限,针对每个象限部位的病变采用不同的手术入路。环岛沟下方的主要纤维束通路示意图。外侧面观,分开侧裂,显露中央核。沿环岛沟呈环形切开,打开侧脑室,可见通过大脑峡部的主要纤维束通路。图中所示纤维束通路长度均为其平均测量值。

08

(点击标题可查看全文)

大脑中央核心区(cerebral central core,CCC)有不同的分区,包括脑深部重要结构及毗邻的脑池与脑室,在神经外科手术中均具有重要的意义。通过尸头研究,对大脑中央核心区的皮质和皮质下结构进行显微解剖,详细描述大脑中央核心区的边界、皮质和皮质下显微解剖结构。观察血管和神经纤维束的走行,并提出多种不同的神经外科入路。通过经皮质岛叶超声进行室间孔定位可获得中央核心区肿瘤的数据信息,有助于降低术后并发症的发生率。

图1. CCC前表面是一个假想平面,从前环岛沟延伸,穿过尾状核头部前缘,上方止于侧脑室前角,下方止于隔区前缘。

图2.大脑中央核心区的精细分区示意图。A:打开外侧裂,显露岛叶表面,可见到前外侧核心区、中外侧核心区和后外侧核心区;B:侧脑室上方轴位脑切片,显示CCC中间的背侧表面;C:矢状位脑切片显示CCC中间部。

图3. 左侧大脑中央核心区的手术入路示意图。依据CCC的解剖分析,提出该区域的6种手术入路:同侧经胼胝体入路、对侧经胼胝体入路、经脉络裂入路、经束状回入路、经顶内侧沟入路和经侧裂入路。