今天为大家带来的是,由宁夏医科大学总医院李信晓医师整理汇编、空军军医大学唐都医院李楠副教授审校的《神外资讯》2018年鉴(VII):功能神经外科诊疗进展(下),承接上期《神外资讯》2018年鉴(Ⅵ):功能神经外科诊疗进展(上),欢迎观看、阅读!

三、颅神经疾患诊疗

01

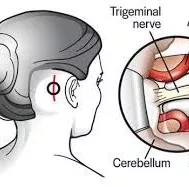

治疗顽固性三叉神经痛建议选择微血管减压术

编译 | Yapen

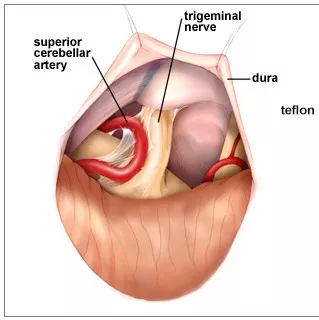

三叉神经痛(trigeminal neuralgia,TN)是神经外科常见的疾病之一,治疗手段主要为微血管减压(microvascular decompression,MVD)、伽玛刀(Gamma Knife surgery,GKS)以及球囊压迫等。目前,尚无指南明确推荐治疗顽固性三叉神经痛的手术方案,临床上对MVD或GKS的长期预后均缺乏研究。近期,日本滋贺县Subarukai Kotoh Kinen医院神经外科的Takuro Inoue等比较MVD与GKS治疗顽固性TN的长期预后,结果发表在2017年11月《Acta Neurochir (Wien)》。

该项研究共纳入179例MVD治疗的TN患者和52例GKS治疗的TN患者,随访至少1年。利用BNI疼痛评分、面部麻木评分和卡普兰-梅尔(Kaplan-Meier,K-M)生存分析等,评估患者术后疼痛缓解情况、并发症以及TN复发率,对两组的差异进行比较。结果显示,在随访终点,MVD组患者的BNI疼痛评分P和面部麻木评分N均明显低于GKS组患者(p<0.001,p<0.04)。MVD术后患者的预后总体好于GKS术后患者。MVD或GKS治疗的1年后,在不服药情况下的无痛率(P-1或P-2)均达到较高水平:MVD组96.6%,GKS组96.2%。术后TN复发,即疼痛评分≥P-3的患者,MVD组11例,GKS组27例。GKS组复发率明显高于MVD组(51.9%比6.1%,p<0.001)。术后出现复发的时间也不同,MVD组平均1.83年,GKS组平均3.92年。K-M分析发现,与MVD组相比,GKS组患者术后TN复发率更高,在P-1或P-2评分上维持的时间更短。作者指出,对于顽固性三叉神经痛患者,从长期预后的角度考虑,选择微血管减压术的疗效更好。

02

三叉神经痛老年患者的微血管减压效果

编译 | 王鑫

原发性三叉神经痛(trigeminal neuralgia,TN)的发病率随着年龄增长而上升。微血管减压术(microvascular decompression,MVD)是目前治疗TN有效的手术方法,但创伤较大,在老年患者中的应用一直备受争议。美国波士顿马萨诸塞州总医院神经外科的Sarah K. Bick等分析TN患者的年龄与手术疗效之间的关系,结果发表在2018年3月的《Neurosurgery》在线上。

作者收集该医疗中心在2004年至2014年期间行MVD的124例TN患者资料。根据患者年龄分成两组,<60岁组82例和≥60岁组42例。手术疗效按巴罗神经病学研究所(Barrow Neurologic Institute,BNI)疼痛评分和改良BNI疼痛评分评估,并进行单因素和多元回归等统计方法分析。BNI疼痛评分为,Ⅰ级:无痛,不需服药;Ⅱ级:偶尔痛,不需服药;Ⅲ级:轻度疼痛,可用药物控制;Ⅳ级:轻度疼痛,无法用药物缓解;Ⅴ级:重度疼痛或疼痛未缓解。

患者平均随访42.4个月。结果显示,60岁以上高龄患者术后的BNI疼痛评分和改良BNI疼痛评分明显优于60岁以下患者(P=0.035,P=0.0084);两年龄组患者疼痛缓解率分别为83.3%和57.3%。通过单因素分析发现,年龄越大(P=0.0043),术后疼痛减轻越明显。此外,男性(P=0.016)、术前对药物反应好(P=0.0053)等因素也和术后疼痛缓解程度相关。但三叉神经V2支受血管压迫的患者,术后疼痛评分仍然较高(P=0.043)。多元回归分析与单因素分析结果一致。

综上所述,60岁以上的TN患者比年轻患者在MVD术后疼痛缓解更显著。此外,男性、术前药物反应好也是MVD术预后较好的影响因素;而三叉神经V2分支受压的手术预后可能较差。总之,微血管减压术对于原发性三叉神经痛老年患者,不失为一种有效的治疗手段。

03

椎基底动脉移位进行大血管脑干和颅神经减压

编译 | 吴旻

迂曲、扩张的椎基底动脉可嵌入脑干或压迫颅神经,引起相关的压迫综合征。然而,常规使用Teflon垫片的微血管减压术无法实现椎基底动脉的充分减压。美国旧金山加利福尼亚大学神经外科的Arnau Benet等报道应用创新的椎基底动脉移位技术治疗1例患Ehlers-Danlos综合征的脑干和后组颅神经受压患者,文章配有视频发表于2018年1月的《Operative Neurosurgery》。

58岁男性患者,临床表现为左侧面肌痉挛,术前影像学检查诊断为基底动脉扩张延长症,导致左侧面神经受压。经患者同意后进行手术。手术采用远外侧入路,通过扩大枕下乙状窦后切口,显露基底动脉。基底动脉在中脑-脑桥连接处水平压迫左面神经根部。用muslin棉条制成悬带套住基底动脉,在斜坡硬脑膜上用19号针穿刺一孔;取一枚7mm直动脉瘤夹,将悬带末端栓系于动脉瘤夹一端,再将动脉瘤夹另一端穿入硬脑膜上破孔,把悬带锚定于硬脑膜上。通过拖曳悬带调整基底动脉的张力,最终将基底动脉从面神经上完全移开后,进行固定。术后复查的CT及CTA显示,面神经不再受扩张、延长的基底动脉压迫。值得注意的是,由于手术野狭窄,在进行悬带套过基底动脉和移位的过程中,应避免过度牵拉致使穿支血管撕裂,一旦出血可能导致极其严重的后果。

04

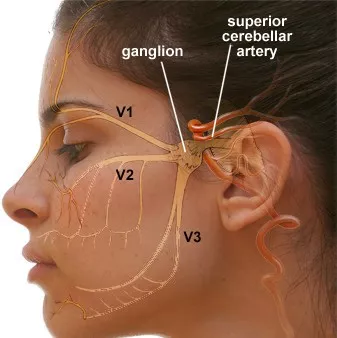

利用DTI弥散参数预测三叉神经痛的手术疗效

编译 | 杨佳

三叉神经痛(TN)以阵发性面部电击样疼痛为主要特征,微血管减压术(MVD)可以缓解三叉神经进入桥脑区(REZ)受血管压迫引起的疼痛,Gamma刀放疗(GKRS)可以治疗三叉神经脑池段异常引起的疼痛。大部分患者可以通过手术获得疼痛彻底缓解,但仍有20%的患者术后疼痛不能缓解或者很快复发。预测疼痛疗效非常必要,有助于优化治疗方案,减少不必要的措施。加拿大安大略省多伦多西部医院的Peter S.-P. Hung等通过MRI弥散张量成像(DTI)检测三叉神经微结构的弥散特性,预测三叉神经痛的手术疗效,结果发表在2017年6月的《NeuroImage: Clinical》杂志上。

该研究共纳入31例原发性三叉神经痛、先前未接受过手术治疗的患者。根据术后一年有无三叉神经痛的发生,将17例患者分至长期有效组,14例至无效组,另设16例健康成人为对照组。通过多张量扩展简化纤维跟踪成像(extended streamline tractography,XST)获得三叉神经纤维结构图像,根据解剖位置分为3段:脑池段(CS)、REZ区和脑桥段(PS)。各段的弥散参数:各向异性分数(FA)、平均弥散值(MD)、轴向弥散值(AD)和径向弥散值(RD),从各段的ROI区获取。

结果显示,长期有效组患者,在CS段,三叉神经痛患侧与无症状侧和对照组相比,MD和AD 值(P<0.05)显著降低;在REZ区,患侧AD、RD和MD值显著增高(P<0.05);在PS段,患侧与无症状侧和对照组无显著性差异。无效组患者,在CS段,患侧与无症状侧和对照组无显著性差异;在REZ区,患侧FA值显著降低(P<0.05);在PS段,患侧AD值显著增高(P<0.05)。在群体水平上,通过Bootstrap重复采样(迭代2000次)进行阈值分析显示,在PS段,当AD值大于0.0018和 MD值大于0.0010 时,手术治疗无效可能性较大;在CS段,当FA小于0.38时手术治疗无效可能性也较大。为将群体阈值转化为实际有用的个体水平进行预测,对个体通过判别函数功能分析(discriminant function analysis,DFA)模型评估AD、RD值预测率。结果表明,AD和RD值对个体患者的手术疗效预测率可达83.9%,其中对长期疗效者的预测率达82.4%(14/17),对无效者的预测率达85.7%(12/14)。其中脑桥段的AD和RD值对手术效果的预测起主要作用,占51.6%,其次脑池段占38.4%,REZ区占9.9%。

该研究首次通过术前对三叉神经各段弥散参数,含FA、MD、AD和RD的检测预测TN 患者手术治疗的效果,较准确地将术后获得长期疗效者和无效者区分开来。

05

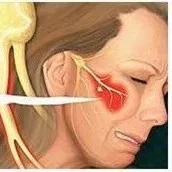

唤醒麻醉下微血管减压术治疗三叉神经痛

编译 | 李信晓

面部疼痛综合征,即现在大家知道的三叉神经痛(Trigeminal Neuralgia,TN)最早于公元1037年由Avicenna首次记载。1756年Nicolas André对此痛性抽搐症状命名为“tic douloureux”,认为顽固性面部疼痛是面部感觉神经受压迫所致。直到20世纪早期,Walter E. Dandy发现Avicenna和Nicolas André描述的面部疼痛是颅内血管压迫三叉神经引起的症状。Dandy的发现使三叉神经疼痛的外科治疗取得巨大进步。1951年Lars Leksell提出立体定向放射外科治疗(stereotactic radiosurgery,SRS)三叉神经疼痛,但直到1968年伽马刀问世,才使SRS成为真正可选择的治疗方式。1967年Peter Jannetta开展微血管减压术(microvascular decompression,MVD),从此,MVD被认为是TN的最有效治疗方式。美国圣路易斯大学医学院神经外科的Saleem I. Abdulrauf等在唤醒麻醉下实施微血管减压术治疗三叉神经痛,以评估术中三叉神经减压与疼痛减轻的程度和手术预后的相关性,结果发表于2018年5月的《World Neurosurgery》上。

作者对该中心2015年8月至2016年8月实施唤醒麻醉下微血管减压术治疗TN进行回顾性研究。共纳入10例唤醒麻醉下微血管减压术患者,其中女性6例,男性4例;平均年龄为65.5岁。所有患者手术耐受性良好,无需术中或术后改行全麻下气管插管。疼痛预后采用巴洛神经病学研究所疼痛强度量表(Barrow Neurological Institute Pain Intensity Scale,BNI)评分。唤醒麻醉MVD在多种监护下进行。静脉输注右美托咪定(每小时0.2-1.0µg/kg)和瑞芬太尼(每分钟0.05-2µg/kg)实施全身麻醉;维持手术过程中的自主呼吸。采用脑电图(electroencephalography,EEG)监测麻醉深度。应用0.5%的罗哌卡因进行头皮局部麻醉。术中电生理监测,包括EEG、体感诱发电位(somatosensory evoked potentials,SSEPs)和运动诱发电位(motor evoked potentials,MEPs)。患者取仰卧位,头向对侧转70~80°。手术采用标准的耳后小切口,在导航辅助下定位横窦和乙状窦。切开硬脑膜,进小脑桥脑池;暴露三叉神经后,暂停右美托咪定和瑞芬太尼,在患者唤醒的状态下进行疼痛缓解基线测试:在患者面部特定的扳机点上诱发疼痛,确定疼痛基线;三叉神经微血管减压后,在面部同一部位再次诱发疼痛,建立疼痛缓解基线值。

术后平均随访16.5个月。10例患者中,9例患者术后预后良好,BNI评分Ⅰ级和Ⅱ级者各5例和4例;1例术后疼痛减轻,BNI评分为Ⅳ级。仅有1例出现假性硬脊膜膨出并发症;1例于术后11个月三叉神经痛复发,BNI评分从Ⅰ级降至Ⅱ级。术中有2例患者未诱发出疼痛,探查时发现有血管压迫三叉神经的现象,减压后疼痛消失。

作者指出,唤醒麻醉有助于术中确定三叉神经减压是否充分,以提高微血管减压术治疗三叉神经痛的成功率。此外,唤醒麻醉可以对有合并症而不能气管插管全身麻醉患者进行微血管减压术。

06

影响面肌痉挛患者微血管减压后预后的因素

编译 | Serena

微血管减压(microvascular decompression,MVD)是治疗面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)的有效方法,但术后出现并发症(post procedure symptoms and complications,PPSCs)也较常见。MVD术后的PPSC,包括面神经麻痹、听力障碍、声音嘶哑、伤口感染、颅内出血、脑脊液(CSF)漏、椎动脉损伤和脑膜炎等。中国成都四川大学华西医院神经外科的Lun-Xin Liu等研究影响MVD术治疗HFS患者预后的因素,结果发表在2018年7月《World Neurosurgery》在线上。

该研究纳入2009年12月至2014年12月期间MVD治疗的228例HFS患者。MVD术后随访6-67个月,平均24个月。根据患者的PPSC进行分组,调查下列指标:年龄、性别、痉挛侧别、MVD前使用肉毒杆菌毒素阻滞面神经治疗、MVD前进行针灸治疗、HFS持续时间、高血压、糖尿病、乙型肝炎病毒(HBV)感染史、单纯疱疹病毒感染史、吸烟和饮酒、与压迫相关的微血管、Chiari畸形、电生理监测结果和术后HFS情况。采用单变量和多变量逻辑回归方法分析影响预后的因素。使用Kaplan-Meier分析术后面部麻痹的持续时间。

分析结果发现:年龄(OR=1.037;95% CI,1.004-1.072;P=0.03)和HBV感染(OR=18.256;95% CI,2.723-122.415;P=0.03)是PPSC的阳性预测因子。术后面肌痉挛HFS(OR=0.249;95% CI,0.084-0.0739;P=0.012)可能是术后面神经麻痹的保护因素。大多数与颅神经相关的PPSC在3个月内自行恢复。在术后1-2周内可通过医疗措施控制感染和脑脊液漏。永久性并发症发生率仅为4.8%。

作者认为,HFS经MVD后PPSC的发生率较高,但大多数与颅神经相关的PPSC在数月内自行恢复。MVD治疗面肌痉挛发生永久性并发症很少见。年龄可能与PPSC出现有关,术后HFS可能是MVD后面神经麻痹的保护因素。

四、新适应证和新技术

01

DBS治疗抽动秽语综合征

编译 | 丁陈禹

近年来的研究表明脑深部电刺激(Deep Brain Stimulation,DBS)是抽动秽语综合征(Tourette Syndrome,TS)的一种潜在治疗方式,但有许多问题尚未解决,包括适应征的确定、颅内靶点的选择、刺激参数的设定和并发症处理等。美国佛罗里达大学神经内科的Daniel Martinez-Ramirez等研究DBS治疗抽动秽语综合征的安全性和有效性,结果发表于2018年3月的《JAMA Neurol》。

该研究为前瞻性多国多中心登记研究,共纳入10个国家31个医疗机构于2012年1月至2016年12月期间进行DBS植入手术治疗的185例药物难治性抽动秽语综合征患者。DBS植入靶点:93例(57.1%)为丘脑中央区,41例(25.2%)为内侧苍白球前部,25例(15.3%)为内侧苍白球后部,其余4例(2.5%)为内囊前肢。主要观察指标是DBS治疗前后的耶鲁综合抽动严重程度量表(Yale Global Tic Severity Scale,YGTSS)得分改善情况。

结果表明,185例患者中,有171例具有可供分析的数据;其中37例女性,134例男性;手术时年龄13-58岁,平均29.1±10.8岁。64.2%患者(97/151)存在强迫症状,21.6%患者(32/148)有过自残行为。DBS治疗前的YGTSS平均得分为75.01±18.36,DBS治疗后1年降至41.19±20.00(P<0.001)。同时,DBS治疗1年后,TS患者的YGTSS运动性抽动亚组得分(21.00±3.72比12.97±5.58,P<0.001)和发声性抽动亚组得分(16.82±6.56比9.63±6.99,P<0.001)均较治疗前得到改善。不良事件总体发生率为35.4%(56/158),包括2例颅内出血(1.3%)、5例次感染(3.2%)和1例电极脱出(0.6%)。DBS最常见的副作用为构音障碍10例(6.3%)和感觉异常13例(8.2%)。

作者指出,DBS治疗能够改善TS症状,可能导致严重的不良并发症,但仍具有一定的安全性。

02

内侧前脑束(MFB)是DBS治疗强迫症的靶点

编译 | 陈鹏、张萍

脑深部电刺激(DBS)是治疗难治性精神疾病,如重度抑郁(MD)和强迫症(OCD),具有前景的治疗方式。目前,用于治疗强迫症的DBS靶点,包括内囊前肢(ALIC)腹侧内囊(vc)、腹侧纹状体(vs)、内侧丘脑底核(mSTN)、丘脑下脚、伏隔核(NAC)和内侧前脑束的上外侧支(supero-lateral branch of the medial forebrain bundle,slMFB)等,均为构成强迫症的环路部分。德国弗莱堡大学医学中心立体定向和功能神经外科的Volker A. Coenen等运用前期DBS刺激slMFB治疗MD的经验以及OCD可能与奖赏系统(reward system)功能障碍相关的观点,认为采用DBS刺激slMFB对OCD有治疗作用,并报道2例临床案例和对治疗作用机制的推测,文章发表于2017年6月的《CNS Spectrums》。

作者对2例男性强迫症患者,利用MRI-DTI纤维束追踪辅助行双侧slMFB-DBS植入术。术后随访12个月,其中1例患者术后疗效显著,耶鲁-布朗强迫症量表评分(Yale–Brown Obsessive - Compulsive Scale,YBOCS)下降35%;另1例患者术后3个月达到缓解标准,YBOCS<14,随访12个月时患者仅表现出轻度强迫症状。

作者指出,强迫症与皮质-纹状体-丘脑-皮质环路(CSTC)功能调节障碍有关。动物模型中,中脑腹侧被盖区(VTA)的多巴胺神经元高频振荡相位活动时,啮齿动物对压力的敏感性增加,表现抑郁症和强迫症的行为特征;而断开VTA和前额皮质(PFC)功能的连接,能够改善这类症状。临床上,内囊前肢(ALIC)损伤可以同时断开双侧丘脑前投射纤维(anterior thalamic radiation,ATR)和MFB系统的功能连接,这些结构毗邻内囊前肢,然后汇聚到PFC。CSTC系统的高代谢致使与PFC和背内侧丘脑(dorsomedial thalamus,DMT)直接联络的ATR也具有高活性;于是,OCD患者产生习惯性的行为,反复检查、洗手等。毁损ALIC使VTA-PFC纤维联络分离,切断奖赏系统进入PFC的上行纤维,降低PFC活性。作者发现,2例OCD患者的焦虑和社交恐惧在术后未开始电刺激之前就明显减少。这可能与电极植入引起短暂的机械性损伤使高度活跃的VTA与PFC功能联络断开有关。同样,在slMFB-DBS治疗MD患者时也存在这种效应。ALIC-DBS可导致DMT活动降低,尤其是ATR系统的眶额皮质(orbitofrontal cortex,OFC)功能下降。ALIC-DBS也可能激活远端slMFB,下调OFC活动而间接下调ATR系统。VTA多巴胺能神经元同步紧张性活动和高频振荡降低导致患者对压力的敏感性下降,降低焦虑水平。

研究结果表明,slMFB-DBS可以改善MD患者对远期奖赏的预测而即刻增加奖赏性的目标导向行为。在slMFB-DBS中,刺激下行进入VTA的纤维可能将多巴胺能神经元由高频振荡相位转换为紧张性活动,从而调节奖赏系统而对抗强迫症。作者指出,电刺激研究证实OCD患者的发病机制涉及皮质-纹状体-丘脑-皮质环路高代谢。但是临床证据显示,奖赏系统在OCD疾病发展和恢复中具有重要作用。

03

纤维束示踪辅助脑深部电刺激内侧前脑束上外侧肢治疗严重抑郁症

编译 | 陈宇坤

WHO报告,全世界已有3亿人患有不同程度的抑郁症状。虽然经过正规治疗,但是仍有20%患者疗效不佳成为重度抑郁症(major depression,MDD)。脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)是治疗抑郁症的新方法。研究发现,中脑边缘区的内侧前脑束上外侧支(superolateral branch of the medial forebrain bundle,slMFB)和多巴胺奖赏功能密切相关,可能是治疗重度抑郁症的有效靶点。slMFB不同于脑核团,在普通MRI不可见;但通过弥散张量成像技术(diffusion tensor imaging,DTI),运用StealthViz DTI(Medtronic)软件重建和显现纤维束。德国弗莱堡大学医学中心的Volker A. Coenen等详细介绍纤维束示踪结合电生理辅助靶点定位的MFB-DBS治疗重度抑郁症。文章发表于2018年8月的《Neuroimage:Clinical》上。

既往研究发现,MFB-DBS治疗抑郁症有效,但是具体刺激位置不明确。作者首先提出标准化DBS电极植入MFB的方式:基于DTI重建MFB的解剖结构;微电极电生理区分白质纤维和核团;术中刺激产生自主神经反应,如瞬间心率增加;刺激产生急性欲望动机反应;刺激产生动眼神经反应的副作用。

作者通过对24例患者共144侧的微电极轨迹分析发现,有效触点在白质纤维内,而不是周围的灰质核团中;推测电刺激直接调控slMFB达到治疗抑郁症的效果。slMFB-DBS作用机制可能是产生顺行和逆行轴突刺激,作用于前额叶皮质和腹侧被盖区,实现脑网络调控。而slMFB-DBS必须由纤维束示踪辅助才能更好地实施。

04

硬膜外定向刺激术帮助恢复SCI患者的自主行走

编译 | 大猫

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)破坏神经系统内部信息传递,导致神经功能丧失,出现瘫痪等症状。目前,临床治疗SCI以功能锻炼为主,但严重的SCI患者无法恢复神经系统内部信息传递的功能,不能恢复自主运动,因此进行功能锻炼的治疗效果有限。瑞士洛桑联邦技术研究所生命科学学院的Fabien B. Wagner等采用定向硬膜外刺激(epidural electrical stimulation,EES)结合功能锻炼,使3例因SCI导致下肢部分或完全瘫痪的患者获得自主活动的能力,结果发表于2018年10月《Nature》在线。

首先设计一个无线装置,在多方位重力协助系统的保护下患者进行功能锻炼时,记录3D多方向运动特征、地面反作用力以及腿部肌肉肌电活动等数据;采用无线方式将收集到的患者活动信息,输送到工作平台实时处理,并及时传输到EES仪器。研究者在患者脊髓损伤节段相应的硬脊膜外植入脉冲发射器刺激仪,可对患者进行定向EES。刺激装置设置无线接收模式,EES程序在开环时可预编程,闭环时可通过无线装置接收患者的运动反馈信息,有目的地调整和实时控制EES刺激参数,刺激脊髓运动神经后根;达到刺激时间与目标肌肉活动时间的高度一致,实施自主活动。

为使刺激信息能准确到达植入在脊髓支配髋关节、膝关节和踝关节运动的脊神经后根的电极装置发挥作用,研究者编制健康个体每个下肢关节屈曲或伸展的运动神经元激活图,比如髋关节屈曲涉及上腰椎节段的运动神经元激活,而踝关节伸展时激活上骶段的运动神经元。使用EES的混合计算机模型进行模拟实验,估算每个模型在通过刺激电极到达脊神经后根的相对刺激强度,指导调整和确定与运动神经元激活图相对应的脊神经后根刺激电极的最佳配置。当被试者准备就绪时,研究人员选择可以最明显地激活脊神经后根的电极,以强度递增的方式发送EES的单极脉冲至脊神经后根;再把量化后的肌肉反应传递到描述电极空间的圆形图;如果强度不够,则采用多极电极配置控制电刺激。经过计算机模拟和电生理实验,获得应用于被试者的电极配置均适用于刺激脊髓支配髋关节、膝关节及踝关节的运动神经后根,产生相应的肢体活动。

在接受EES治疗后的第5天,患者在跑步机上踩踏时肌肉产生强烈的肌电活动;接着,在重力协助系统的保护下通过EES的刺激逐步实现踏步和行走动作。EES刺激结合康复锻炼三个月后,3例患者均可在髋部重力协助系统保护下自主行走。3例患者中2例甚至在没有定向EES刺激时也能自行起坐、站立和用拐杖行走;其中1例做到没有重力协助系统的帮助下走几步。该研究结果表明,定向EES刺激不仅激发SCI患者的肌肉活动,同时可能参与神经系统内部信息传递功能的重建。因此,定向EES刺激技术为改善患者神经功能恢复和支持脊髓损伤后的日常活动构筑技术框架。

05

健侧颈7神经根移位治疗患侧肢体功能障碍

编译 | Coka

1992年顾玉东院士首次报告,健侧颈7神经根(contralateral C7,CC7)移位修复全臂丛神经瘫痪(total brachial plexus palsy,TBPP)获得良好的疗效。以后,这个手术方式得到广泛应用。同时,CC7移位术的适应证也逐步扩展到治疗中枢神经系统疾病,如脑瘫、颅脑外伤及脑卒中。该手术是建立在切取健侧C7神经根时不出现肢体功能丧失的研究基础上。切取C7神经根后,邻近神经根的代偿作用得以保障其支配肌的运动功能。如,背阔肌和前臂伸肌除C7神经外,也受C6和C8支配;三头肌同时受C5、C6、C7、C8和T1支配。既往研究表明,C7支配肌群有助于肩、肘、腕和手的运动。该结论为通过健侧C7神经根移位治疗中枢神经损伤后的上肢综合功能得到改善所证实。然而,C7神经对上肢整体功能及不同肌群的具体作用尚待深入探索。复旦大学华山医院手外科的徐文东教授等结合尸体解剖和临床试验,将C7神经纤维对特定的上肢肌肉支配具体化,并深入研究健侧C7移位术对完全瘫痪的肢体肌群功能的改善程度。研究结果由Guo-Bao Wang等撰文发表在2018年8月的《J Neurosurg Spine》在线。

该研究分两部分,解剖研究:对5具经防腐处理的成年尸体双侧C7神经根进行解剖,追踪其远端分支直至支配肌群;临床研究:对6例行CC7移位至患侧中干的TBPP患者进行临床观测,采用改良医学研究委员会量表(Medical Research Council scale)和肌电图检查等评估预后。解剖研究结果显示,在胸外侧神经、胸背神经和桡神经中,均存在来源于C7的神经纤维。来源C7的神经纤维在胸长神经中所占比例极小。C7神经根距胸外侧神经的胸大肌入口最短,平均10.3±1.4厘米。纳入临床研究的患者在术后平均随访30.8±5.3个月;6例患者中,5例肩关节内收和肘关节伸直肌力恢复至3级或3级以上。2例患者伸腕肌力恢复至3级。6例患者伸腕伸指活动部分恢复,但肌力较差。复合肌肉动作电位在胸大肌上记录至平均6.7±0.8个月、背阔肌9.3±1.4个月、肱三头肌11.5±1.4个月、伸腕肌17.2±1.5个月、桡侧屈腕肌17.0±1.1个月和指伸肌22.8±2.0个月。示指早期感觉恢复至2度。所有患者均出现健侧手部一过性感觉异常,术后6个月内消失。

作者总结,C7神经纤维在胸外侧神经、胸背神经和桡神经三头肌支内稳定存在。对TBPP患者的临床研究结果表明,健侧C7神经根移位重建患侧肢体功能安全有效,尤以肩内收和伸肘功能恢复效果较好,但伸腕伸指功能恢复欠佳。

06

深部脑刺激可调节葡萄糖代谢,有助于治疗糖尿病

编译 | 胡柯嘉

深部脑刺激(deep brain stimulation,DBS)能够对一个或多个脑区功能进行特异性调节。近年来,DBS已经成为耐药性强迫症(obsessive-compulsive disorder,OCD)的安全有效的治疗方法,其刺激区域位于纹状体内伏隔核(nucleus accumbens,NAc)边缘和腹侧内囊前肢(ventral anterior limb of the internal capsule,vALIC)。大脑是全身葡萄糖和能量代谢的重要调节器。胰岛素抵抗是肥胖、2型糖尿病等的发病机理之一;既往来自动物和人体研究表明,纹状体多巴胺信号传导系统在葡萄糖调节中起着重要作用,但缺乏在人体研究上的证据。荷兰阿姆斯特丹医学研究中心内分泌和代谢科的Mireille J. Serlie通过一系列的实验研究证实深部脑刺激影响糖代谢,研究结果发表在2018年5月的《Science Translational Medicine》。

作者首先观察到1例从小患有严重强迫症的55岁男性患者,48岁时诊断为胰岛素依赖-2型糖尿病。53岁接受双侧vALIC-DBS治疗后,不仅摆脱长期使用的精神病药物,同时改善糖尿病病情。DBS术前糖尿病用药为二甲双胍加胰岛素,每日总剂量226IU;DBS植入后每日胰岛素减少46 IU。

接着,研究者选取14例双侧vALIC-DBS的OCD患者,比较未刺激状态(DBS关闭17小时)与刺激状态(DBS开机17小时)下的基础和胰岛素介导的血浆葡萄糖含量。结果发现,vALIC-DBS降低空腹血浆胰岛素浓度而不影响基础内源性葡萄糖产生(endogenous glucose production,EGP),所以空腹胰岛素和基础EGP计算得的肝胰岛素抵抗指数下降,表明DBS增加人体胰岛素敏感性。对患者纹状体区域DBS刺激能诱导多巴胺释放,增加肝脏和外周胰岛素敏感性。而全身多巴胺消耗,降低健康人对外周胰岛素的敏感度。

作者认为,OCD患者接受vALIC的DBS治疗,导致纹状体多巴胺释放,降低患者对胰岛素的需求量并增加肝脏和外周胰岛素敏感性;同时在啮齿动物实验中直接激活伏隔核神经元,可改善葡萄糖耐量和胰岛素敏感性,结果支持人体观察得出的结论。作者也指出,在方法学上,纹状体多巴胺调节模型有局限性,但是所有的结果均得到相同结论,从而支持纹状体神经元活动调节全身葡萄糖代谢的观点。