今天为大家分享的是由吉林大学第一医院侯坤医师编译,苏州大学附属第二医院朱卿教授审校的:基底动脉动脉瘤:颞下入路的手术策略与技巧,欢迎观看、阅读!

Basilar aneurysm

Basilar blister aneurysm-Prox occlusion

经颞下入路夹闭基底动脉分叉部动脉瘤,必须充分理解从颞下通路到达脚间窝的解剖。

虽然改良的“半-半”经侧裂入路能到达大多数基底动脉分叉部动脉瘤,但有些低位动脉瘤并不适合用该入路处理。特别是计算机断层扫描(CT)血管成像的矢状位上,动脉瘤颈位于鞍背下方5-10mm时。

此外,笔者也不喜欢经翼点入路处理朝向后方的动脉瘤,因为重要的丘脑穿支隐藏于动脉瘤后方,经额下手术通路通常不容易观察到。

颞下入路则可兼顾这些解剖特征。遗憾的是,手术者必须充分牵拉颞叶到达天幕缘;但由于蛛网膜下腔出血后短期内脑组织水肿,进行这一操作非常困难,或者无法进行。

因此对于破裂动脉瘤,经侧裂入路更容易到达脚间池。少见情况下,破裂动脉瘤无法经侧裂入路到达,则需行颞下回、甚至广泛的颞前叶切除来避免牵拉损伤所致的出血转化。

最后,朝向前方的大型动脉瘤可充斥脚间池,使经翼点入路的手术通路变得复杂。对于这些病例,颞下入路是一个更理想的替代方案。

以下讨论针对低位或朝向后方的基底动脉分叉部动脉瘤。但相同的技术原则也适用于小脑上动脉与基底动脉主干动脉瘤。

显微手术的指征

随着治疗基底动脉动脉瘤的有效血管内手段得到广泛普及,并且安全进行硬脑膜下操作的特殊技术要求较高,大多数基底动脉分叉部动脉瘤目前都采用血管内技术进行治疗。高度钙化与朝向后方的动脉瘤最适合行血管内治疗。

当血管内入路存在禁忌证,如双侧椎动脉狭窄、血管解剖迂曲、瘤颈/瘤体比大、或非胚胎型P1段融入动脉瘤颈时,仍需进行显微手术。

其他情况也特别适合行显微手术,如存在非邻近的动脉瘤且考虑夹闭优于栓塞者,或不常见的需手术清除的占位性血肿者。

手术前的计划

必须仔细研究手术前CT与导管动脉造影的三维重建序列,彻底理解相关解剖。

制定手术计划的重要考量因素包括:后床突与动脉瘤的关系、动脉瘤的钙化程度、动脉瘤顶的朝向、瘤腔内存在血栓、大脑后动脉优势(胚胎型)、P1段肩部到瘤颈的高度、Percheron动脉是否存在。更多细节请参阅基底动脉分叉部动脉瘤:翼点入路 一章。

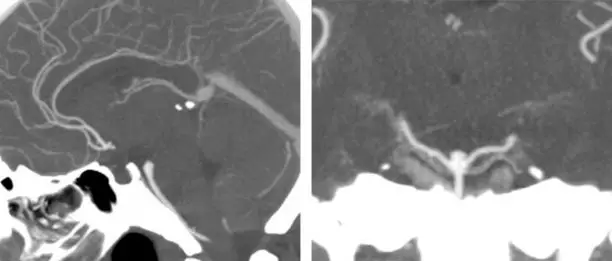

图1:一个低位基底动脉分叉部动脉瘤,瘤颈位于鞍背下方1cm,可经颞下入路显露。

应仔细考虑至关重要的Labbé静脉的位置,因为前置型静脉将限制或阻碍安全使用颞下手术通路。

手术解剖

基底动脉在脚间窝内终止于四分叉处,分成双侧大脑后动脉与双侧小脑上动脉(SCA)。大脑后动脉(PCA)的P1段起自四分叉处,终止于PCA与后交通动脉交界处,延续为P2段。后交通动脉在其上面与外侧面发出丘脑前穿动脉。这些穿支供应下丘脑后部、丘脑前部与内囊后肢。

后交通动脉的管径与P1段呈反比。优势或胚胎型后交通动脉的P1段发育不良或缺如,反之亦然。

丘脑后穿动脉起源于PCA的P1段与基底动脉分叉部。这些穿支紧邻动脉瘤颈的近端,供应丘脑后部、下丘脑、网状结构、内囊后部,在分离时应仔细保护避免损伤这些血管。此外,P2段发出回旋穿支,向内侧走行供应脑干。同理,发自PCA P2段的丘脑膝状体穿支与大脑脚穿支也应保护。更多解剖细节请参阅基底动脉分叉部动脉瘤:翼点入路 一章。

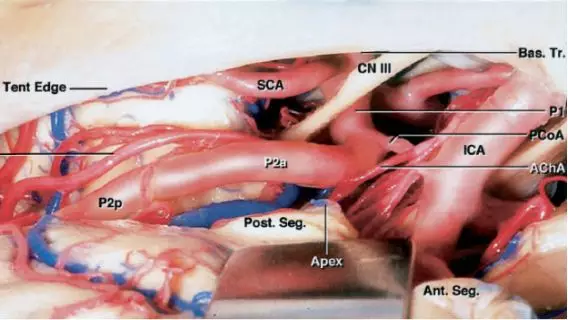

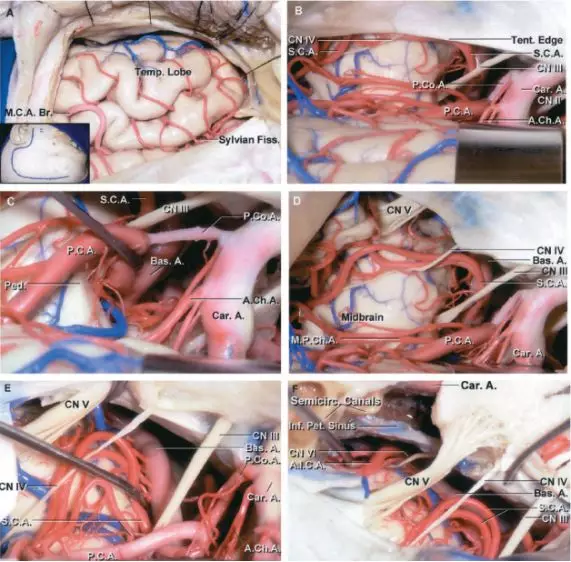

图2:图示经左侧颞下入路到达中脑周围与脚间窝(上图)。动眼神经是需早期辨认的一个重要解剖标志,可避免向后过度分离(下图)。切开天幕可扩大颞下入路,处理低位基底动脉分叉部动脉瘤(AL Rhoton, Jr惠赠图片)

注:MPChA:脉络膜后内侧动脉。Tent.Edge:天幕缘。P2p:大脑后动脉P2段后部。SCA:小脑上动脉。P2a:大脑后动脉P2段前部。Post.Seg.:丘脑穿动脉后段。Apex:基底动脉尖。CN Ⅲ:动眼神经。Bas.Tr.:基底动脉主干。P1:大脑后动脉P1段。PcoA:后交通动脉。ICA:颈内动脉。AchA:脉络膜前动脉。Ant.Set.:丘脑穿动脉前段。Ambient Cist.:环池。Crural Cist.:脚池。CN Ⅳ:滑车神经。Cerebellum:小脑。Colliculus:上丘。Basal V.:基底静脉。

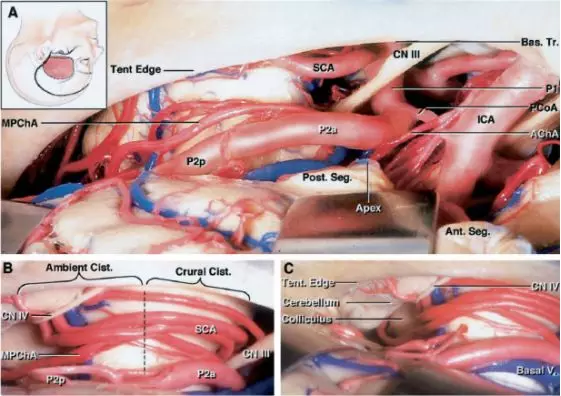

图3:图示经左侧颞下入路到达基底动脉尖区域。中排左图清晰显示了神经血管的解剖关系。切开天幕(下排,左图)或磨除岩前骨质(下排,右图)可扩大显露范围(AL Rhoton, Jr惠赠图片)。注意,该通路观察对侧P1段的视野受限。动眼神经是该区域重要的解剖标记。

注:M.C.A.Br.:大脑中动脉分支。Temp.Lobe:颞叶。Sylvian Fiss.:侧裂。CN Ⅳ:滑车神经。S.C.A.:小脑上动脉。P.Co.A.:后交通动脉。P.C.A.:大脑后动脉。Tent.Edge:天幕缘。CN Ⅲ:动眼神经。Car.A.:颈内动脉。CN Ⅱ:视神经。A.Ch.A.:脉络膜前动脉。Ped.:大脑脚。Bas.A.:基底动脉。CN Ⅴ:三叉神经。Midbrain:中脑。M.P.Ch.A.:脉络膜后内侧动脉。Semicirc.Canals:半规管。Int.Pet.Sinus:岩下窦。A.I.C.A.:小脑前下动脉。

经颞下入路显微手术夹闭基底动脉分叉部动脉瘤

起自基底动脉分叉部的动脉瘤可经扩大翼点 、改良眶颧 或颞下入路 到达。更多细节请参阅基底动脉分叉部动脉瘤:翼点入路 一章。

处理基底动脉主干动脉瘤不常用的替代入路包括幕上下联合乙状窦前经岩骨入路。

入路侧别的选择

该入路的主要风险是颞叶的牵拉损伤。只要有可能,入路都应从非优势侧脑叶的下方进入,因为需考虑更多的是可能出现的动眼神经麻痹或偏瘫。

此外,若一侧P1段的肩部与动脉瘤颈的高度明显高于对侧且位于手术盲点,较高侧肩部可被瘤夹叶片的远端误夹。因此,提倡从较高侧P1段的同侧入路。

由于在分离及抬起颞叶时无可供早期释放脑脊液的脑池,应在手术前留置腰大池引流。

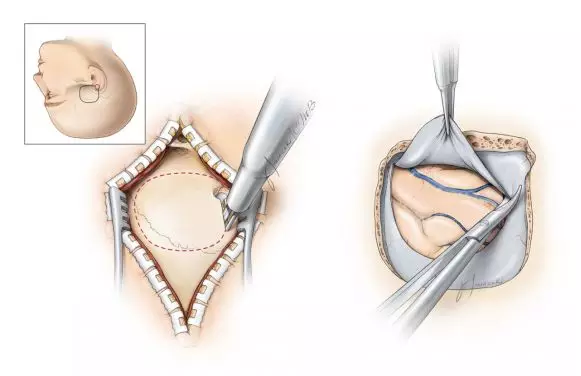

图4:图示切口、开颅、打开硬脑膜。关于初始显露的技术原则,请参阅颞叶/颞下开颅 一章。如有必要,直形切口可转变为翼点入路切口,对特定病例应做相应的皮肤准备。切开后部硬脑膜时需保护Labbé静脉。

硬脑膜下操作

初始显露

引流腰大池或脑室的脑脊液明显有助于推移脑叶,应尽早施行。笔者在切开硬脑膜时引流约40-50ml脑脊液(以10ml的倍数释放,最多可达100ml),避免过度牵拉脑叶。同时应用甘露醇。Labbé静脉向下束缚脑叶,应尽可能安全地沿其近端0.5-1.0cm的硬脑膜下段从蛛网膜束带上进行松解。

笔者在手术后期之前都避免使用固定的牵开器;更喜欢用手动吸引器动态牵拉。在颧骨根部水平沿冠状面抬起颞叶,辨认钩回。若脑组织仍太饱满,应进一步释放脑脊液来增加脑松弛度。

如果脑脊液引流与利尿剂未能充分松弛脑叶,应检查有无颅外静脉回流受阻或气管内插管梗阻。若蛛网膜下腔出血后的脑组织在用尽所有措施后仍很“硬”,持续过度的颞叶牵拉有引起危及生命的手术后出血性梗死的并发症风险。如果动脉瘤周围的解剖条件不允许改为翼点(“半-半”)入路,则应终止手术,待蛛网膜下腔出血急性期过后再安排手术。颞下回切除与颞前叶切除是可能的替代方案。

辨认动眼神经,与钩回附着处无需游离。应容易看见环池上的蛛网膜束带、大脑脚与PCA的分支。这些蛛网膜束带应充分锐性分离。

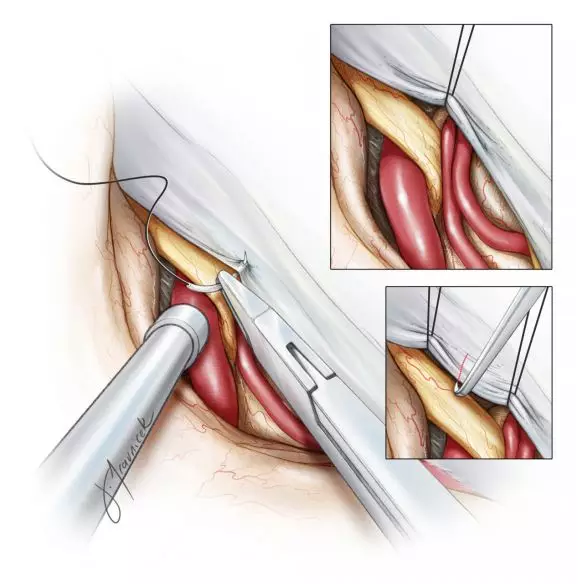

图5:动态抬起颞叶显露环池上方的蛛网膜层。动眼神经远端附着于钩回而无需游离,滑车神经与PCA保持在手术野中可见。切开天幕过程中须早期辨认滑车神经以避免损伤。需用右侧成角的钝头剥离子轻柔翻起天幕缘,显露滑车神经进入天幕缘处。

图6:向上方推移颞叶,两根缝线沿天幕缘牵拉,正好位于滑车神经进入天幕处的背侧或后方。该方法可向外侧牵拉天幕缘,可能避免切开天幕。如有必要,最好在滑车神经进入天幕处的背侧用圆刀切开天幕,从而为低位动脉瘤扩展向下的手术通路。然后将滑车神经向内侧推移,甚至在进入海绵窦前将其从天幕的硬脑膜内管中完全游离出来。

切开天幕向前外侧与后外侧掀开有两个关键步骤。天幕切口正位于两根保留缝线间滑车神经进入天幕处的后方,然后:1)从硬脑膜管游离滑车神经直至进入海绵窦前,2)扩大切开天幕至Meckel腔。由此创造的滑车神经上方与滑车神经下方的手术通路可为处理低位基底动脉尖区域动脉瘤提供更多的工作角度。

电凝天幕缘,扩大切开天幕。天幕静脉湖的少量静脉性出血用凝血酶浸泡过的明胶海绵填塞在天幕分层间进行控制。

基于显露动脉瘤的解剖考虑,可能必须沿滑车神经进入天幕后的天幕缘处切开。这可能牺牲滑车神经;但在最初的6周内极可能通过适应而恢复功能。

分离动脉瘤

一旦控制近端,就穿过基底动脉主干前方、远离穿支进行分离,辨认对侧P1段。对侧动眼神经有助于明确对侧P1段与SCA。轻柔地向后方牵开基底动脉主干有助于完成这一关键步骤。

虽然PCA通常比SCA粗大,但胚胎型循环的P1段细小,与SCA的管径接近。这些发育不良的P1段也可发出至关重要的丘脑穿支。一旦确认对侧P1段,必须轻柔地将基底动脉尖向前推移离开脚间池,这样手术者就能确认所有的丘脑穿支。通常须轻度动态牵拉大脑脚来发现更多的远端穿支。

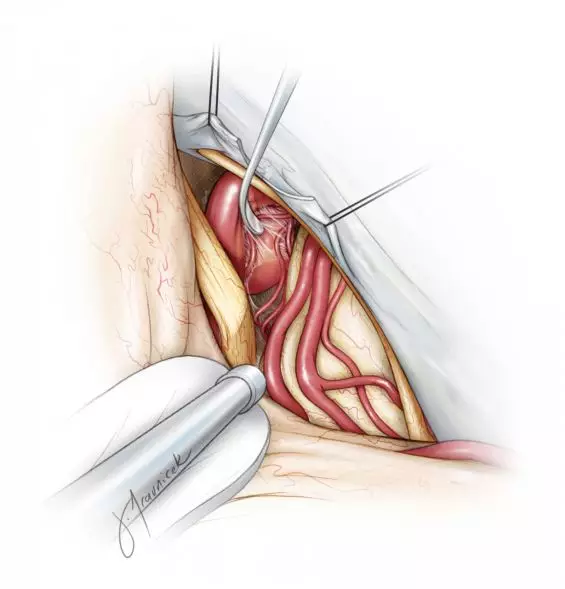

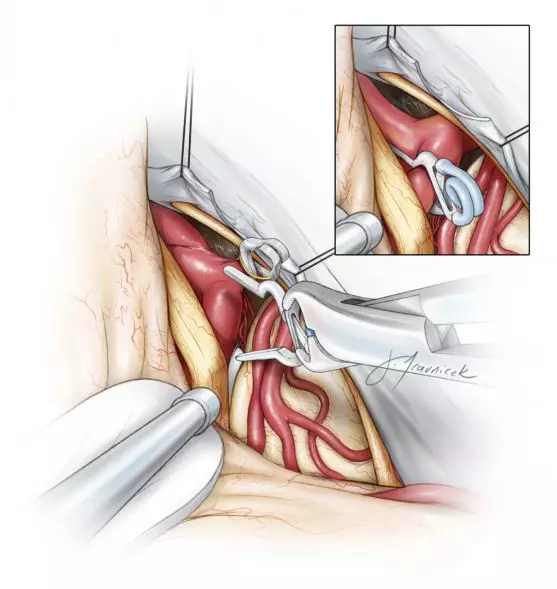

图7:在缝线间切开天幕,改善向下的视角,进行可靠的近端控制。这种由外向内的手术通路阻碍对动脉瘤颈后方基底动脉尖穿支血管的观察。而对侧SCA与P1段则被动脉瘤覆盖。

动眼神经是定位SCA与P1段的一个重要解剖标志。同侧P1段通常隐藏在海马旁回下方的手术野上面;显露同侧P1段需进一步牵拉颞叶。若P1段的更远端不容易看见,应避免过度牵拉颞叶,可将SCA作为到达基底动脉主干的解剖标志。

图8:轻轻向后方推移动脉瘤体,确认对侧P1段起始处。但这种操作不容易显露P1段起始处。在永久夹叶片最后闭合期间才可能最终确认P1段起始处。许多围绕动脉瘤的高风险操作都是在间歇性临时阻断基底动脉主干下施行的。

上夹

笔者在最后操作瘤夹及上夹时才使用固定牵开器来牵开颞叶;进行P1段与穿支血管的操作期间,吸引器的长轴不要与颞叶牵拉的长轴重叠。

笔者用手持吸引器的头端(低压吸引条件下)作为精细剥离子对瘤夹叶片周围及其内的血管与重要结构进行操作。

朝向前方的动脉瘤

虽然朝向前方的动脉瘤远离丘脑穿支,但动脉瘤的遮挡使对侧P1段很难看到。通常观察对侧P1段起始处的最佳方式是在动脉瘤上临时性放置一个永久夹,在叶片闭合的最后2-3mm时精确操作叶片的远端,从而保留P1段。

另一个技术挑战是瘤顶偶尔可与后床突硬脑膜黏连。甚至对瘤囊的轻微操作都能引起出血。通常只要放松对动脉瘤的牵拉,使动脉瘤回复到后床突硬脑膜就足以减少出血。这些情况下,临时阻断基底动脉后再进行显微分离是必须的。

图9:朝向前方或上方的动脉瘤遮挡对侧P1段起始处。笔者用直形开窗夹夹闭瘤颈,同侧P1段及其相应的穿支保留在瘤夹开窗内。这种技术可显露对侧P1段起始处。在瘤夹叶片接近与闭合的过程中,对侧P1段起始处逐渐进入视野;最后轻微调整叶片的角度保护其起始处。

朝向后方的动脉瘤

朝向后方的动脉瘤在其后方与丘脑穿支黏连。这些细小、脆弱的动脉必须采用临时阻断,在高倍放大下从减压的瘤体上锐性分离下来。

一旦瘤颈完全游离于穿支之外,有两种上夹选择。第一种是在同侧P1段后方用直形夹夹闭,轻柔向前推移P1段来观察瘤颈。必须注意良好观察对侧动眼神经,避免被叶片误夹。第二种是用开窗夹夹闭,将同侧P1段置于开窗内。可能的情况下,笔者更喜欢后者。

图10:同侧P1段通常直接跨越动脉瘤颈;这种关系最适合使用开窗夹。必须清晰观察对侧P1段与其近端的穿支,确保不被叶片误夹。检查叶片全长没有误夹穿支是非常重要的。

最终,荧光造影确认瘤腔夹闭完全后,穿刺瘤顶并向前推移瘤体,确认所有穿支动脉均保留完好,特别是起源于基底动脉主干远端与对侧P1段近端者。.

图11:经右侧颞下入路处理一个低位基底动脉分叉部动脉瘤(上排)。动眼神经是该入路的解剖标志;根据动眼神经(手术野中央)来辨认PCA(红色箭号)与SCA(白色箭号)(中排)。两根缝线牵拉天幕,在缝线间小范围切开天幕,有助于近端控制基底动脉主干。用一个直形开窗夹避免损伤同侧P1段及其穿支(下排-白色箭号)。

注:Contra P1:对侧大脑后动脉P1段。Aneurysm:动脉瘤。Ipsi P1:同侧大脑后动脉P1段。

联合朝向

罕见情况下,手术者会遇到同时朝向前方与后方的分叶状动脉瘤。这种所谓的“菜花”形状并不适合经前方的侧裂入路进行手术,因为瘤夹叶片的后部容易穿破隐藏于前外侧通路后面的瘤体后方分叶。

一种有效的策略是用临时性的开窗夹夹闭远端或近端的瘤颈,聚拢大的瘤腔、观察对侧的解剖。然后用一个串联夹夹闭残余的瘤颈。这类动脉瘤通过颞下入路治疗更安全,因为瘤体的后方分叶通常隐藏于基底动脉背侧,向下朝向瘤颈。

点睛之笔

• 经颞下入路手术的主要缺点是将对侧SCA误认为P1段。辨认对侧动眼神经,可确认P1段在其上方经过。

• 对于大多数病例,上永久夹前都不容易观察到对侧P1段起始处及其穿支血管。必须对动脉瘤减压,进一步探查并最终安全地夹闭。

• 朝向前方的动脉瘤可与后床突硬脑膜或其他周围结构黏连。颞下入路中有限的空间使处理潜在灾难情况的工作角度与手术操作受到限制。笔者常提醒麻醉师腺苷可以挽救生命,之前的患者就有过这样的经历。

编译:侯坤

审校:朱卿

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v3.ch01.16.2

中文版链接:

https://www.medtion.com/atlas/ 4411 .jspx

参考文献

Batjer HH. Aneurysms of distal basilar artery, the pterional approach, in Samson DM (ed): Intracranial Aneurysm Surgery:Techniques. Mount Kisco, NY: Future Publishing, 1990.

Lawton MT. Basilar artery bifurcation aneurysms, in Seven Aneurysms: Tenets and Techniques for Clipping. Thieme,2011.

相关链接