今天为大家分享的是由《神外资讯》编辑、天津市环湖医院神经外科王轩主治医师翻译,天津市环湖医院神经外科佟小光教授审校的:眶上开颅术手术策略与技巧(Supraorbital Craniotomy),欢迎观看、阅读。

Olfactory groove meningioma-Supraorbital eye-brow-Rim osteotomy

Supraorbital Craniotomy for Olfactory Groove Meningioma

Supraorbital Eyebrow Craniotomy and AVF

Lateral supraorbital craniotomy for olfactory groove meningioma

概述

眶上开颅是一种外侧颅底入路,适于到达鞍旁、视交叉旁和侧裂内间隙。本入路意在减少脑组织牵拉,术者若要达到深部、特别是优势半球深处的病变,这是一个重要的考虑事项。若结合去除眶顶,凭此入路眶内肿瘤触手可及。

眶上开颅与眉弓切口连用时是一种微侵袭锁孔入路,这一锁孔入路的概念特别受欢迎。一些作者对于传统经额和额颞入路提出了多方面的改良,也引起了不少混淆。各种不同的额下径路就有所谓的:眶上、眉弓眶上、额外侧、眉上额外侧锁孔、外侧眶上或诸如此类的组合。

较之标准翼点入路对外侧部额下的显露,眶上额下通道更靠前的工作路径虽然使手术操作距离延长,却减少了对脑组织的处理与牵拉。通过有意识地使用吸引器和剥离子进行动态牵拉,眶上额下径路在处理包括前循环动脉瘤和大型前颅底肿瘤在内的复杂病变时,被赋予了灵活可变的操作角度。

图1. 解剖标本显示处理前颅窝和鞍旁间隙最常用的几种微侵袭前外侧入路。这些入路的暴露范围有很多重叠。额外侧入路与眶上入路的区别在于前者略朝向蝶骨大翼。绿色:眶上入路;橙色:外侧眶上入路;红色:迷你型翼点入路;蓝色:翼点入路(图片由Rhoton教授惠许使用并修改)。

我们在行额下手术时,对额叶底面的功能往往不加重视。额叶眶部和底面内侧区的皮层常被误认为是“哑区”或“非功能区”。但对于患者的家人和同事,其功能却是实实在在的,当患者的智性水平较高时尤为如此。额下部损伤总是引起去抑制状态,这是由于破坏了与认知处理过程及决策相关的额叶眶部而引起的(参见维基百科)。

损伤额叶底面内侧区将导致顺行性或逆行性遗忘。神经外科医生很难注意到这些改变,但神经心理学检查是很容易发现的。

在处理病变时要设计适合的手术入路,调整患者体位利用重力使脑组织下垂,扩大去除骨质,松弛脑组织,广泛分离蛛网膜,以及最重要的是,有意识地动态牵拉和处理正常脑组织,以此来避免额叶的外源性损伤。

手术适应症

眶上开颅适用于大型(<5cm)前颅底肿瘤,如嗅沟脑膜瘤、蝶骨平台脑膜瘤和鞍结节脑膜瘤,可也用于脑血管病,如指向前方或指向下方的前交通动脉瘤(A-Comm)和普通的眼动脉瘤。鞍旁肿瘤如颅咽管瘤也是此入路理想的对象。不过,此入路在垂直方向的显露受限,并不适合位置更靠后且明显向头侧扩展的病变。

位于前部外侧裂的中间至内侧(如小型大脑中动脉瘤)和大脚脚区(小型肿瘤)的小型病变,若筛选得当,此入路也是合适的。但因目标距离较远,在处理大型肿瘤或复杂动脉瘤时,所需的操作角度是受限的。

对于担心影响美观的患者,选用眉弓切口具有一定的风险。眉毛稀疏的患者应考虑传统翼点入路。此外,沿蝶骨嵴扩展至中颅窝的肿瘤最好选用传统手术入路。

术前注意事项

术前肿瘤栓塞或有助于减少失血;不过,我很少把这种方法用于脑膜瘤,因为在开颅时沿前颅底就能把肿瘤血供断掉。术前阅片明确额窦向外侧扩展的程度以及能否避免打开额窦。若额窦已开放,必须去除其内的黏膜,窦腔填塞肌肉和骨蜡。用开颅时留取的骨膜瓣覆盖开放的额窦。

手术早期难以打开基底池,除非过度牵拉张力较高的额叶。故而对有病变相关脑水肿或预计颅内张力增高的患者,术前可行腰大池引流。

手术解剖

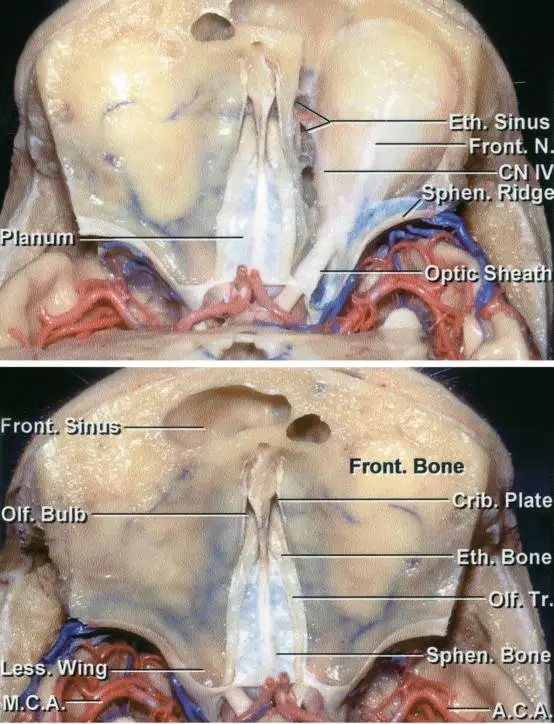

图2. 前颅底上面观。图中所示沿眶上额下的手术操作路径,易于达到前交通动脉复合体和鞍旁区域,但手术操作距离较长。眶上开颅时可能开放额窦(图片由Rhoton教授惠许使用)。

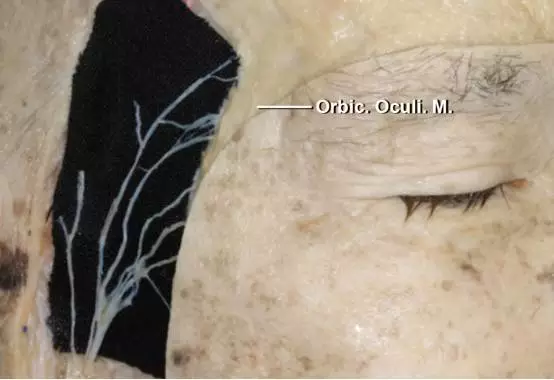

图3. 切开眉弓并翻起关键孔处脂肪垫,此处有损伤面神经额支的风险。行眉弓切口时将这些分支保留在肌肉中随肌肉牵向后方。这些分支走行于脂肪垫浅层的筋膜中,因此不应横行切开脂肪垫。

眶上开颅

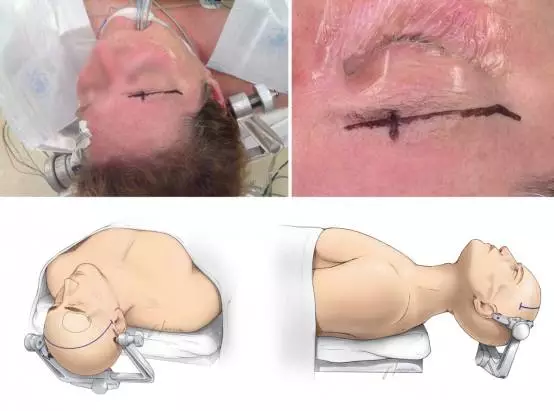

患者在手术床上取仰卧位。头向对侧转动的程度依病变特点而定。由于此入路主要用于中线处病变,笔者往往只将患者头部转动20°。

头钉沿双侧颞上线相对放置,单钉置于耳廓正上方。旋转双钉臂,避免影响冠状切口。患者妥善固定在手术床上,使轴向左右旋转手术床时确保患者安全。

眶上开颅有冠状切口和眉弓切口两种样式供选择。

图4. 笔者更喜欢直接在眉弓上标记眉弓切口(上图)。眶上切迹和神经的位置一并标出。一些医师(如Soutar)担心眉弓切口可能影响美观,更喜欢使用延至对侧瞳孔中线的冠状切口(下图)。笔者认为对于眉毛正常或较重的患者,眉弓切口从美观方面是可接受的。

对于发迹较低者,Soutar切口长度可适当缩短。保持骨膜完整并单独分离后备用。颞肌应从开始就完整保留。两种入路的切口线均已标出(左下图)。患者头部朝对侧转动并向后倾斜20°,使额叶借助重力的作用下垂。

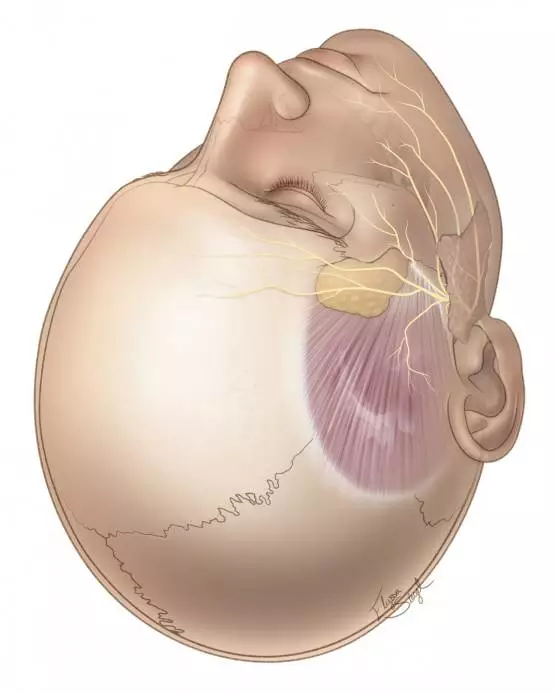

图5. 面神经额支位置如图所示,沿脂肪垫的浅层筋膜走行。

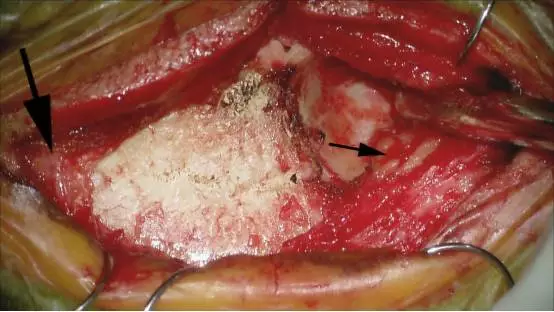

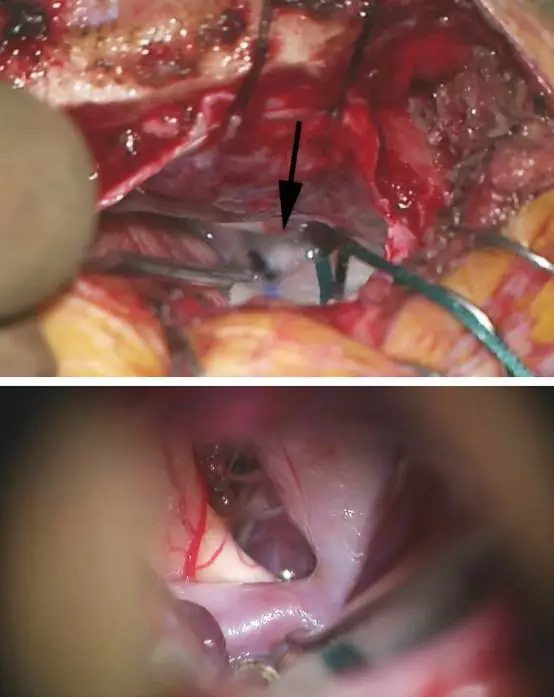

图6. 完成眉弓切口,从皮下间隙内解剖游离出眶上神经(大黑箭);该神经构成了切口的内侧缘,须保护。Soutar切口的皮瓣向前翻,用纱布覆盖眼球避免压伤。

牢记面神经额支的位置避免造成麻痹。切皮时保持颞肌完整。将关键孔处皮肤翻起后,沿颧骨额突后缘和脂肪垫上的神经(小黑箭)切开关键孔上方的软组织,向后牵开肌肉保护面神经额支。注意关键孔下缘的Penfield剥离子尖端。

要获得理想的暴露必须显露眶上缘。骨膜单独分离,翻向前方并保持湿润。鱼钩牵开器对于眉弓皮瓣最大程度的显露骨质极为重要。此区域的皮肤具有一定活动性,能留出足够大的开颅范围。

仅在在颞肌下方的关键孔处钻一枚骨孔暴露额部硬膜。骨孔的位置决定了开颅时磨平眶顶的难易程度。如果需要做改良眶颧开颅,就改用正宗的MacCarty孔同时暴露额部硬膜和眼眶。

剥离子伸进关键孔“感知”眶顶,引导下方的骨质切开尽量与眶顶平行。眉弓切口进行开颅要开得尽可能“高”。骨窗所能开的高度常常是眉弓切口眶上入路进行硬膜内操作的最大制约因素。可以使用导航避免开颅时开放额窦。但是,保留额窦的完整不应以牺牲对骨质的磨除和暴露为代价。

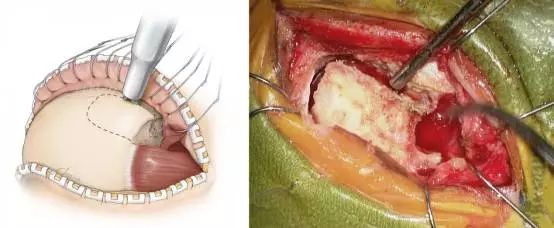

图7. 行Soutar切口时,抬起关键孔上方的颞肌(左图)保护面神经额支,有助于术后美观。行眉弓切口时,开颅只需打一枚骨孔(右图)。骨膜瓣备用以防开放额窦。

图8. 翻开骨瓣,用侧刃钻头将额骨突出部分沿骨窗下缘磨除,使骨窗下缘与眶顶齐平。对于主要向上方扩展的大型肿瘤,也可将眶缘移除,使由下向上的手术操作角度进一步扩大。

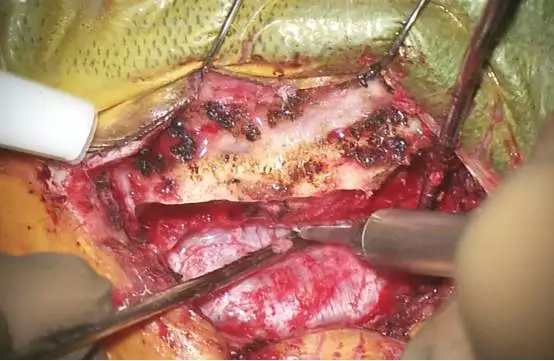

U形剪开硬膜,基底朝向眶缘。缝线固定硬膜,用腰大池引流或打开视神经颈内动脉区的脑池等适当的方法松弛脑组织,使额叶与颅底分开。分离前部外侧裂,松解开视神经颈内动脉区的蛛网膜。

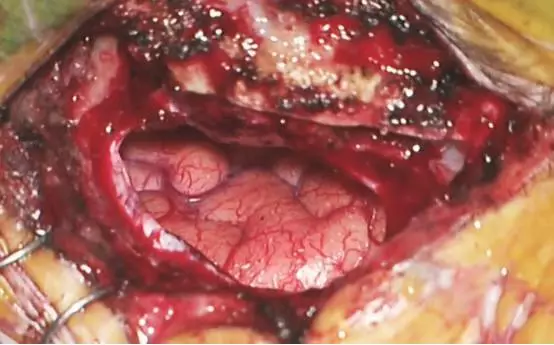

图9. 常规悬吊硬膜防止出血,U型剪开硬膜。硬膜朝面部翻开,保持湿润便于术后水密性缝合。可以看到眉弓切口的主要局限在于骨窗的高度受限(上图),所以务必确保平行于眶顶的视角不能有额骨阻挡。

图10. 打开硬膜,轻柔地抬起额叶,在术野深处(上图)可见视神经与颈内动脉(黑箭)。高放大倍数下(下图),识别颈内动脉,A1和视神经。本图显示了眉弓锁孔入路所能暴露颅底范围的全貌。

关颅

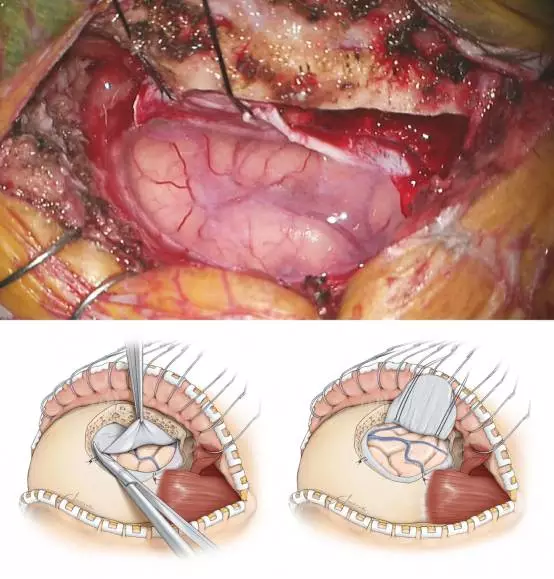

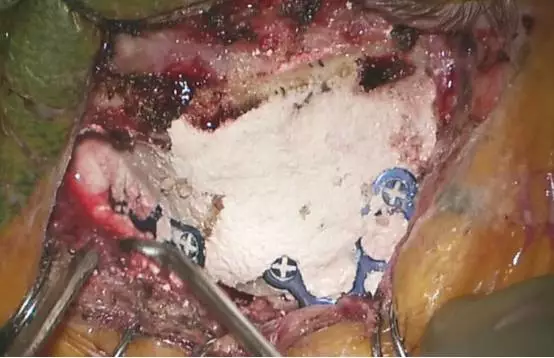

图11. 避免使用固定脑压板以免损伤额叶底面皮层。能看到一例大型前交通动脉瘤夹闭后额叶底面的情况。水密性连续缝合硬膜,额窦开放时尤须如此。骨膜瓣可用于修补缝合硬膜或反转覆盖开放的额窦。若额窦未开放,硬膜水密性缝合并非必须。

图12. 骨瓣还纳并用连接片固定,对开颅所致的骨瓣周缘的凹陷和缝隙进行修补,用图中的白色物质填充,最大程度恢复美观。连接片不应在额窦上方固定,因为固定钉会拧入额窦导致脑脊液漏。

不必放置帽状腱膜下引流,常规缝皮。小心对合皮缘,可吸收缝线无需打结过紧。眉弓切口必须仔细缝合,确保获得可接受的外观效果。

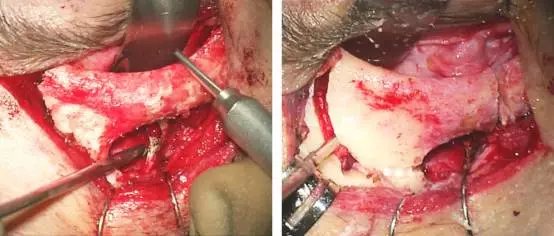

眶缘截骨术(或称额眶入路)

图13. 眶缘截骨能扩大手术通道和由下向上的手术操作角度。笔者用这种眶上开颅的改良形式处理向上方扩展的鞍旁病变或眶内靠上方的肿瘤。截骨位置如图所示,一处恰在眶上切迹内侧,另一处在额颧缝上方;眶顶处予以折断。深入的技术细节详见文后视频。

术后注意事项

患者在重症监护室观察1-2天,之后转至普通病房。如果担心发生经额窦的脑脊液漏,术后可以保留腰大池引流1-2天。

因手术牵拉面神经额支导致患者出现短暂的额肌麻痹并不常见,通常这一症状会在4-6周之内缓解。眶上神经分布区麻木是不良后果,应该在手术早期减少牵拉眶上神经来予以避免。

经验总结

行眶上开颅时,患者头位须向后倾斜,充分利用重力的牵拉作用。

移除眶上缘显著扩大了至前颅底的通路。这种截骨术改善了由下向上的手术操作角度。

眉弓切口使很多种病变以微侵袭的方式得到显露。这种显露不应仅是侵袭性最小,同时破坏性也要最小。

骨窗下缘必须与眶顶相齐平。

(翻译:王轩、审校:佟小光)

DOI:https://doi.org/10.18791/nsatlas.v2.ch04

参考文献

Figueiredo EG, Deshmukh P, Nakaji P, Crusius MU, Crawford N, Spetzler RF, Preul MC. The minipterional craniotomy: technical description and anatomic assessment. Neurosurgery. 2007; 61(5 Suppl 2):256-265.

Hernesniemi J,IshiiK, Niemelä M, Smrcka M, Kivipelto L, Fujiki M, Shen H. Lateral supraorbital approach as an alternative tothe classical pterional approach. Acta Neurochir Suppl. 2005; 94:17-21.

Jallo GI, Bognár L. Eyebrow surgery: the supraciliary craniotomy: technical note. Neurosurgery. 2006; 59(1 Suppl 1):ONSE157-8.

Jane JA, Park TS, Pobereskin LH, Winn HR, Butler AB. The supraorbital approach: Technical note. Neurosurgery. 1982; 11:537-542.

Rhoton AL Jr. The anterior and middle cranial base. Neurosurgery. 2002; 51(Suppl 1):273-302.

Wiedemayer H, Sandalcioglu IE, Wiedemayer H, Stolke D. The supraorbital keyhole approach via an eyebrow incision for resection of tumors around the sella and the anterior skull base. Minim Invasive Neurosurg. 2004; 47:221-225.