今天为大家分享的是由苏州九龙医院神经外科沈李奎医师编译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:脑室手术的基本原则,欢迎观看、阅读。

Third ventricle tumor-Chordoid glioma

Fourth ventricular ependymoma

《Navigating the Ventricles》

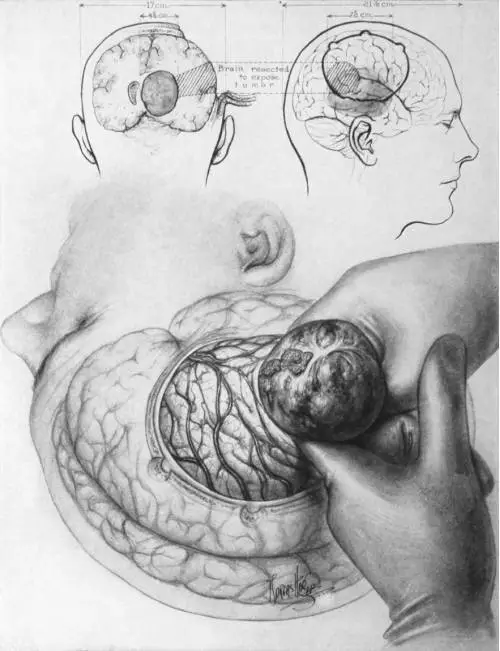

图1. Walter Dandy 显示经顶叶皮质入路用手移除一个巨大的脑室肿瘤(Dandy WE. The Brain. Hagerstown, MD: W.F. Prior Company, 1966.)。Dandy开创并引领征服脑室系统的手术技术。

脑室肿瘤并不常见,约占颅内肿瘤1%以内。因其位置较深难以到达且临近重要的间脑以及脑干,技术上特别有挑战性。

所有中枢神经系统肿瘤中约10%为脑室肿瘤,这其中仅有10%完全位于脑室系统。肿瘤基于中枢神经系统肿瘤分类习惯分为轴内和轴外肿瘤。

最常见的肿瘤包括胶样囊肿、颅咽管瘤、星形细胞瘤、脉络丛乳突状瘤、室管膜瘤、表皮样囊肿和皮样囊肿。第二常见的肿瘤包括脑膜瘤、胶质瘤、垂体瘤和蛛网膜囊肿。这些肿瘤通常为良性,生长指数低,并且通常直到生长至较大尺寸,出现梗阻性脑积水或者压迫效应导致临床症状时才被发现。

供应肿瘤的血管来自脉络膜血管的分支,但是它们直到肿瘤切除的最后阶段才可到达。这些病变的特点,如体积大、定位深、血运丰富,都增加了手术的复杂性。脑室壁和周围深部神经核团与必不可少的神经功能密切相关,术中应予以保留。

诊断

肿瘤的占位效应导致梗阻性脑积水和/或深部脑结构受压迫症状。很多罹患脑室肿瘤的患者没有临床症状,直到针对不相关的头痛进一步鉴别诊断时才发现脑室肿瘤。

罹患一个大的脑室内肿块时可能表现出不同的神经功能障碍。常见的临床表现包括头痛、平衡紊乱、认知障碍、性情改变、运动乏力、共济失调、视觉障碍,以及当肿瘤生长并扩张进入深部白质时导致癫痫。患者可能出现无意识的记忆力障碍,因此术前应该进行神经心理学测试以便术后更详细地评估这些功能障碍。

梗阻性脑积水可能会急性、慢性或者间断的方式短暂出现。急性梗阻性脑积水可表现为突发的头痛、恶心和/或呕吐。在极端少见的情况下胶样囊肿引起急性梗阻性脑积水会导致猝死。间断性脑积水表现为特有的与体位相关的恶心、呕吐、头痛或意识水平的改变。

脑室周围组织受压后的症状由几个重要的临床综合征组成。中脑受压综合征通常见于脑室内肿瘤,它能导致运动障碍、感觉异常或者Parinaud’s综合征。

Parinaud’s综合征与松果体区和顶盖处的肿瘤压迫中脑顶盖内的内侧纵束的喙间质核有关。它包括垂直凝视麻痹(主要是向上凝视)、向上或者向下的眼球震颤和眼球会聚功能受损。

很多四脑室肿瘤,包括髓母细胞瘤在内,通常表现为小脑束受压综合征,如共济失调。

评估

影像学是脑室肿瘤的主要评估方式,MRI则是影像学的金标准。MRI提供肿瘤大小、血运、侵犯范围的详细信息。它也能评估肿瘤周围的情况,相关的水肿和血管解剖,所有的这些对术前计划都十分重要。

深入理解深部病变的三维解剖对沿病变长轴选择合适的手术通道来最小化脑牵拉和脑组织破坏十分重要。随着病变向深部进展,手术角度比单一的显露范围更重要。

因此,重建的轴位、矢状位和冠状位的MRI图像能为术者提供进入脑室位置的必要信息。必须多角度分析肿瘤。脑室内肿瘤通常会有脑脊液像帽子一样包绕肿瘤。因为这些病变在被确诊之前都长得很大,正常的解剖可能已经被破坏并且在术前很难识别。

重要的脑室静脉比如丘纹静脉应该特别注意。脑室表面皮质的功能也影响着手术入路的选择。肿瘤的血供状态有可能增加手术的风险,因为深邃狭窄的手术通道限制了汹涌出血的控制效率。

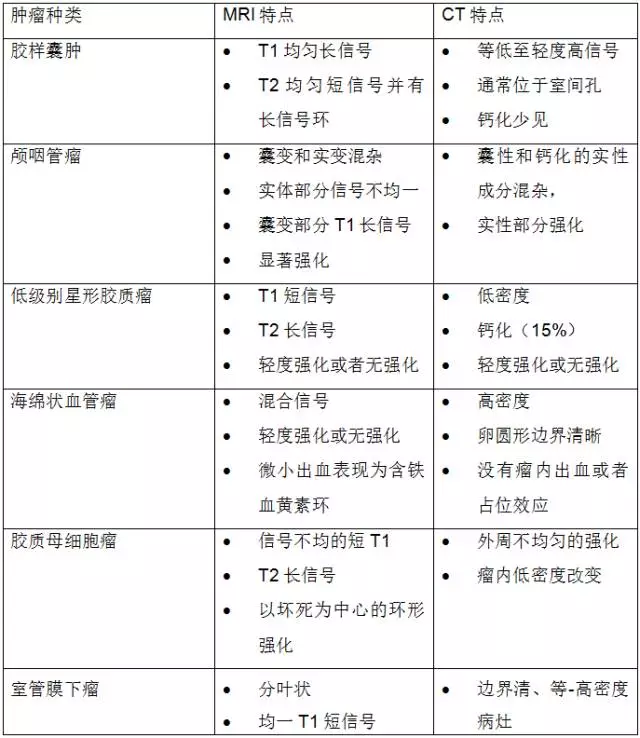

表1. 脑室肿瘤CT和MRI表现特点(肿瘤特异性影像学特点)

手术指证

大多数脑室肿瘤并无症状而被偶然发现。这些肿瘤如果首次影像学检查符合良性肿瘤或者缓慢生长的表现(室管膜下瘤),那么可能采用连续影像学随访的方式来处理。

而对一个诊断明确的症状性脑室肿瘤患者,一线治疗是手术完全切除来获得可靠的诊断,减轻肿瘤的占位效应,使其未来进一步生长的风险降到最低。而这一治疗原则对于松果体区肿块是例外的,该区肿瘤术前通常要求脑脊液分析或者立体定向/内镜活检进一步评估以便排除无须手术的生殖细胞瘤。

因为这些肿瘤的自然病史进展缓慢,所以手术干预的时间点也可选择。但是,诊断为急性瘤内出血和急性梗阻性脑积水被认为属于急症,正确的做法是立刻手术干预切除肿瘤或者脑室穿刺术。

术前注意事项

手术入路的选择受多种因素影响。因为进入这样的深部病灶必须切除一些正常的脑组织,选择手术入路对患者的最终预后意义重大。必须谨慎并客观的平衡每一个手术入路的优缺点。

笔者认为在处理脑室肿瘤和选择一个安全的手术入路之前应该仔细分析如下几点(按重要性排序):

1、 最小化切除和牵拉正常或有功能的脑组织,

2、 允许有效全切肿瘤的宽阔的工作角度,

3、 早期显露重要结构并获得肿瘤的血供控制,

4、 手术入路的技术难度。

你可以发现手术入路的技术难度是最不重要的因素。因肿瘤位于深部,为了避免切除脑组织,术者可以开拓性设计新的手术入路。举例来说,当脑室内肿瘤偏离中线时,对侧半球间入路提供了更灵活的角度且减少了同侧脑组织的牵拉。

入路的复杂性要求对肿瘤进行彻底的术前影像学评估并获取足以术中导航的MRI数据。肿瘤通常扭曲原本复杂的脑室解剖,但是仍能在内镜辅助下顺利辨认。而且,内镜辅助下的显微外科能扩大经狭窄的手术通道获得的手术显露。

影响三脑室壁的肿瘤要求行术前内分泌和神经眼科学检查。四脑室尾侧的肿瘤应该进行耳鼻喉科评估后组颅神经功能。

术中一般注意事项

患者体位取决于选择的手术入路。可以采用侧卧位以便矢状缝平行于地面。在这种头位下,大脑镰将对侧半球阻挡在手术通道之外,与此同时,重力牵拉同侧半球能扩大半球间手术通道。

侧脑室病变的切除可能需要比一般手术更长的时间,因此,患者位于手术床上的所有受压点都应该用软垫垫开保护。

骨瓣的位置制约着进入脑室的通道;为进入侧脑室中线部位通常需显露上矢状窦。脑积水会导致周围白质纤维束扭曲和拉伸,在手术操作或牵拉时就更容易受损。笔者通常在手术早期(如分离纵裂)使用腰大池或者脑室引流来减压脑组织。脑室外引流管可放置在手术入路的对侧防止它对手术切口的影响或者突然脱落移位。

对于经皮质入路而言,为躲避功能区皮质及其相应的白质传导束应该小心计划皮质切口。沿脑沟和脑裂达到肿瘤对皮质的牵拉最小,路径虽长但是更安全,也更有助于保护神经功能。

术中电生理监测在脑室手术时有一定价值,因为脑室周围结构(如丘脑和脑干)在手术操作时容易受损。特殊的监测模式包括运动诱发电位、感觉诱发电位和脑干听觉诱发电位。任何一个参数的下降都应引起术者的快速反应,重新考虑是否进一步切除脑组织、重新放置牵开器、立即减压快速扩大的瘤内出血或者引流脑脊液。

因为脑室手术时工作距离长,并且需要切除脑组织,所以基于MRI数据的导航对于准确定位经皮质或经胼胝体的切口以及成功进入脑室非常重要。在一些病例中因为脑室内脑脊液引流后脑组织发生移位,选择性使用术中超声可弥补MRI导航的误差。

脑室系统持续性出血是不应该出现的局面。因此,手术早期控制病变的血供十分重要,这样有利于在狭窄深邃的脑室通道内分块切除肿瘤而保持术野干净。应该用棉片将术野和剩余的脑室系统孤立开,这样就可避免出血引流进入其他脑室空间。

盲目过度的牵拉周围正常脑组织和任意地电凝脑室壁是导致术后新发神经功能障碍的最常见两个原因,必须予以避免。而当术者面对汹涌的出血,在深邃的手术通道中漫无目的地尝试改善视野并快速止血时,常常会发生这样的错误操作。

在发生出血时保护室间孔十分重要。在室间孔放置一个棉片防止出血注满脑室。在关颅之前必须识别并控制所有的出血点,但这并不意味着过度的电凝脑室壁,相反,当存在静脉性渗血时可采用冲洗来达到止血并清洁术野的目的。

因重要的间脑结构静脉侧枝循环很少,为防止其静脉性梗塞,必须保留足够的引流静脉。并没有一个清晰可靠的原则来判断哪些静脉应该被保留,而另外一些静脉可以被安全的切断。术前血管造影可以提供关于脑室和整个手术上优势静脉及其定位的宝贵信息。如果需要牺牲一根透明隔静脉可能是安全的。丘纹静脉和大脑内静脉是必不可少的血管。笔者认为切断一侧的丘纹静脉没有必要或者也不安全。

大多数脑室病变是良性并且生长缓慢的肿瘤。如果病变侵犯深部结构如脑室壁、穹隆、丘脑或者基底节区,次全切除可能比全切除更合适。如果病变内侧黏连,术者应该留下一些肿瘤来保护穹隆。应该尽可能避免骚扰穹隆系统,因为即便是微小的穹隆损伤也会导致记忆障碍的风险骤升。

手术解剖

脑室系统解剖的复杂性要求专门的章节来阐述。请参考《脑室系统解剖》一章进一步了解。

手术入路概述

为讨论脑室手术的入路,笔者基于各个脑室总结如下技术要点。接下来笔者将逐一简明扼要地描述这些入路的优缺点。关于各个入路的详细讨论参见各自的章节。

侧脑室的手术入路

侧脑室内病变位置(前方、前外侧或后方)将决定最适合的手术路线。必须通过大脑半球(经皮质)或者胼胝体(经胼胝体)才能到达脑室腔。由于工作距离很长,工作空间狭小,所以不应低估灵活的工作角度的重要性。最切实可行的角度就是沿着肿瘤的长轴达到肿瘤。

经皮质入路与经胼胝体入路孰优孰劣尚在激烈讨论中。经皮质入路理论上的优越性如下:避开矢状窦旁静脉,不需要冗长乏味的半球间蛛网膜分离。然而,该入路破坏了额叶的投射纤维。笔者认为经皮质入路缺乏灵活的工作角度(前方经额与前方经胼胝体相比较)。

一些研究认为经皮质入路增加了术后癫痫的风险;然而,这一研究结果没有被随后的研究证实。

最重要的是,应该谨慎并策略性规划皮质和胼胝体切口,这样不仅能减少术后神经功能缺陷的风险,同时能提供足够宽广的手术通道显露并全切除侧脑室内的病变。关于这一手术入路相关原则的讨论和更多详尽的细节参考《侧脑室肿瘤》一章。

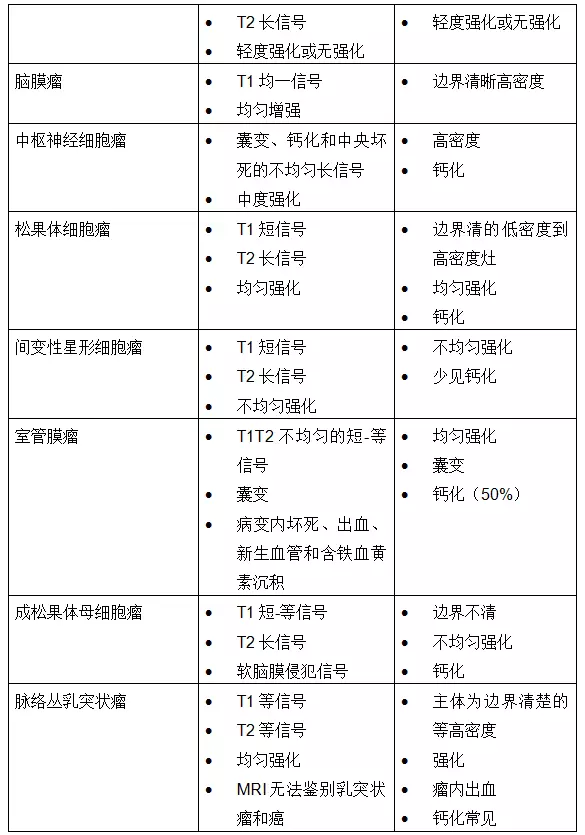

表2. 基于侧脑室病变部位的手术入路——侧脑室入路

经前纵裂胼胝体入路

对于严格居于中线没有明显的外侧扩展的病变经胼胝体入路是理想的手术入路。经前纵裂胼胝体入路有利于进入侧脑室额角和体部,还能显露三脑室。当肿瘤在同侧向外发展远离中线并进入额角时不适合该入路,而经皮质或者对侧经胼胝体入路通常更适合这一情况。肿瘤向双侧生长并远离中线提示需要采用经顶间沟入路沿病变长轴显露之。

术者应该避免损伤内囊膝部,它与室间孔仅有一薄层脑室壁相隔并位于室间孔外侧。值的关注的是丘纹静脉在此处走向内侧并汇入大脑内静脉。

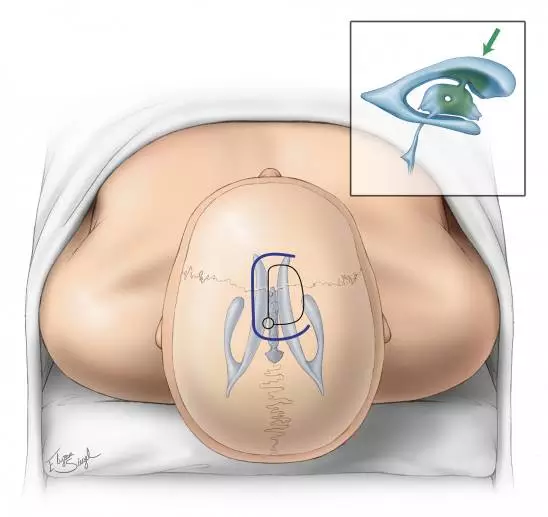

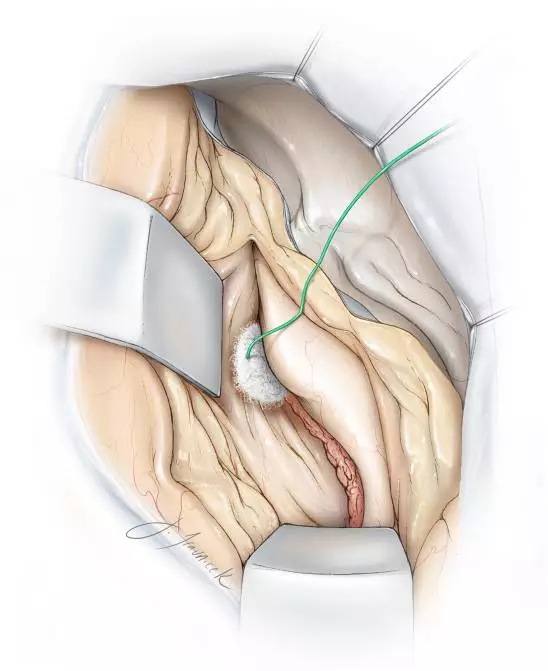

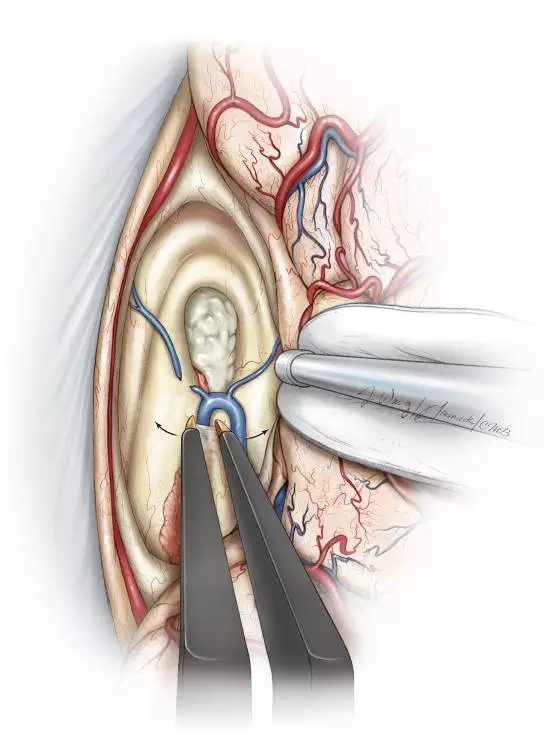

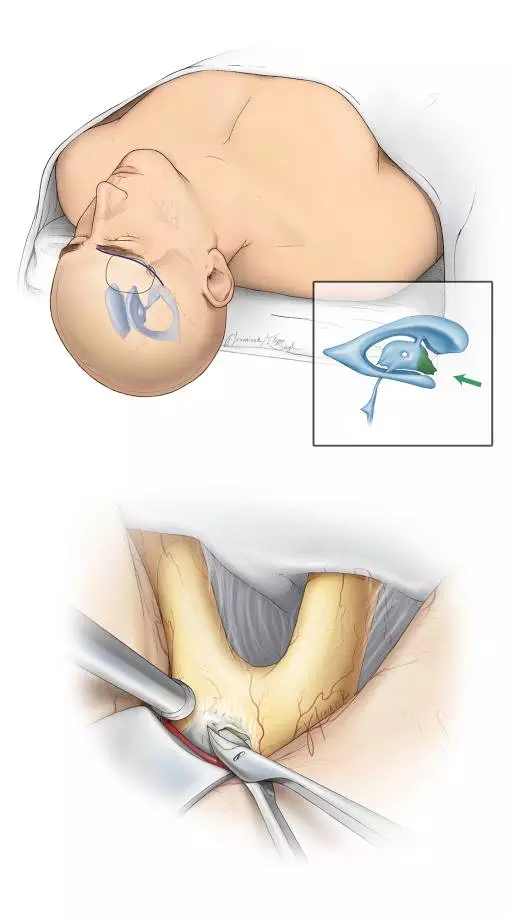

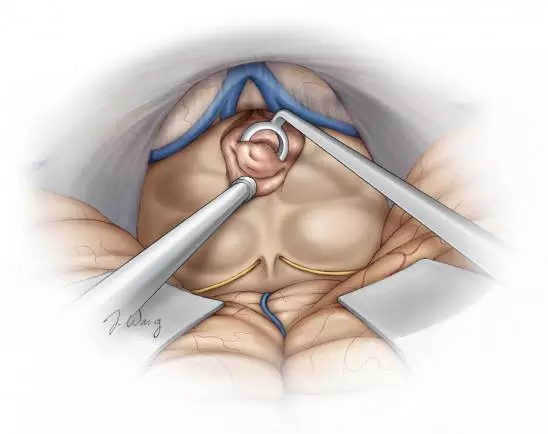

图2. 显示大脑前纵裂经胼胝体入路的基本原则。尽管存在脑积水,笔者在分离纵裂时使用腰大池引流使脑牵拉最小化。显著的脑积水患者需要侧脑室外引流。可根据病灶在脑室的位置适度调整骨窗的前后位置。这一入路到达的范围用绿色阴影展示(插图)。侧卧位可利用重力牵拉。

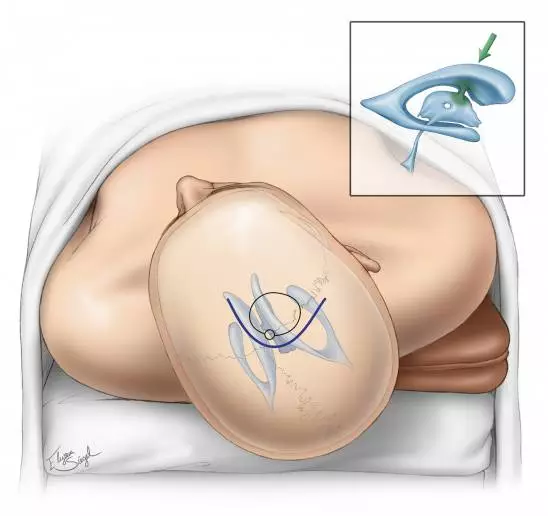

经额叶皮质入路(经额中回)

病变主体位于并局限在额角时可采用前方经额叶皮质入路切除病变。这是一个经额中回造瘘的皮质入路。病变位于非主侧半球且脑室扩大时尤其适用该入路。

与经胼胝体入路相比较,前方经皮质入路避开了矢状窦旁静脉和纵裂分离,但是它破坏了一些额叶的连合纤维和投射纤维。

图3. 经额叶皮质入路提供了额角和室间孔的显露。该入路的后界和外侧界受到限制,它最适合主体位于额角和室间孔的病变。

经后纵裂胼胝体入路

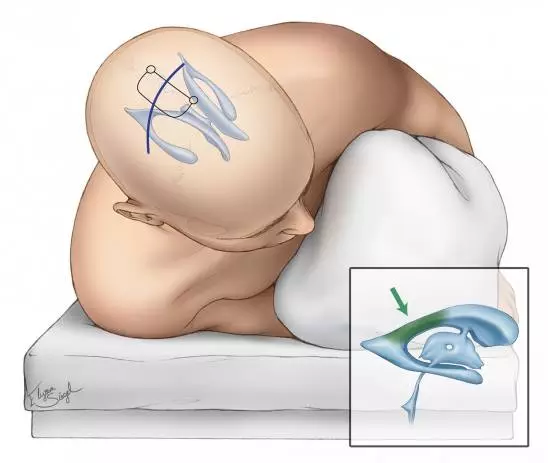

这一入路的设计是为了达到脑室体部后方。大的松果体区占位伴有幕上扩展时也能采用这一入路有效显露。该手术入路不用切除胼胝体压部,只需要切开胼胝体后部一小部分。

图4. 经后纵裂胼胝体入路刚好在压部前方切开胼胝体,而压部是必须保护的。该入路也能显露三脑室后部和向头侧扩展的大型松果体区肿瘤。

经顶叶皮质入路(经顶上或顶下小叶)

笔者的很多同事们采用经顶上小叶皮质入路显露脑室后部病变。这一入路的变形之一是经顶间沟到达三角区和房部。这些入路的缺点在于切开皮质下白质纤维会导致神经功能障碍。

在主侧半球,手术经顶上小叶或者顶下小叶(颞顶连接)可能会导致阅读障碍、失写症、计算力缺失、视野缺损和牵拉破坏角回后导致的手指失认(Gerstmann syndrome,译者注),而在非主侧半球,同样的手术入路会导致视觉空间信息的记忆障碍、淡漠和视野缺失。

笔者更倾向选择对侧经纵裂-大脑镰-楔前叶入路来到达房部和三角区周围。

对侧经纵裂-大脑镰-楔前叶入路

请参考对侧经纵裂-大脑镰-楔前叶入路一章获得更多的信息。这是一个非常灵活的入路,它适用于位于房部和侵犯房部内侧壁的大肿瘤。

图5. 顶叶病变包括沿房部内侧壁生长的动静脉畸形在内都适合应用对侧经纵裂-大脑镰-楔前叶入路。

同侧后纵裂经扣带回/楔前叶入路

同侧后纵裂经扣带回/楔前叶入路对于病变位于房部和枕角内侧壁来说是一个合理的选择。这一入路的优点在于术者能避免接触沿枕角和房部的侧脑室壁走行的视放射后段。

因为存在矢状窦旁桥静脉的牵制和脑组织牵拉损伤的风险,该入路外侧界受到限制。

颞前皮质切除术

这是笔者喜欢用来切除颞角前部和中部病变(位于大脑脚平面之前)的入路之一。无论在优势半球还是非优势半球侧,患者均能很好耐受非常有限的颞前皮质切除(2.5-3cm),并且该入路的显露非常优秀。

经皮质入路到达颞角的其他变化形式(见下文)导致更广泛的颞叶中部附近的皮质切除,而这些皮质通常是语言功能区。

图6. 颞前皮质切除术能提供必须显露的颞角前部、杏仁核、钩回和海马等结构。斜形或者垂直的手术角度甚至可以到达颞角中后部和与此相关的结构。

经颞叶皮质入路(经颞中回)

通过颞中回皮质切开术获得经颞叶皮质通道已经被用于显露颞角中部和海马。这一入路的缺点是切除颞中回和颞下回的中段导致相应的神经功能障碍。尽管手术开始仅切开了一小片皮质,但是到完全切除肿瘤时,周围皮质会遭受更广泛的牵拉损伤。

因为主侧半球的语言功能区会发生变异,切开颞中回的风险很高,需要在术中行皮质电刺激来可靠地判断功能区定位。而非优势半球的这一手术入路可避免这一风险。

有限的颞前皮质切除(见上文)提供了到达颞角中部的斜形/正交的操作角度。笔者认为这一入路创伤更小甚至没有什么不利影响。

图7. 经主侧半球颞中回入路可能危及语言功能。在非主侧半球可以安全的使用。

经颞叶脑沟入路(颞枕沟)

颞枕叶脑沟入路对于位于颞角后部的病变非常有用。这一入路的主要缺点是术后视野缺损的风险,上象限视野缺损最常见。这一入路当病变位于主侧半球时并不理想。因此必须审慎评估这一入路的获益与风险。

笔者不使用这一入路。笔者倾向于选择小的颞前皮质切除术和一个与颞角中部相正交的手术通道。而对位于更后方的一些病变,如禽距周围,笔者采用小脑上经天幕经海马旁手术入路。

经侧裂入路

经侧裂入路也可用于到达颞角前部。历史上,这一入路用于海马杏仁核切除术。更多的详情参考选择性海马杏仁核切除术。

这一入路的主要优点是用于杏仁核主体、海马前部和海马旁回边缘系统相关并向颞角扩展的肿瘤。对于这些病变,经侧裂入路可以不损伤优势半球颞叶(上中下回)皮质而切除肿瘤。

笔者谨慎地采用这一入路切除杏仁核主体和海马前部的小病灶。因为大脑中动脉分支必须在侧裂内操作并被移动,而这伴随着血管痉挛和损伤的风险;所以经侧裂入路充满挑战。另外,手术操作通道限制在颞角前部,而缺乏足够的灵活性来应对肿瘤向颞角中部的扩展。总之,采用这一入路有太多的限制。

图8. 经侧裂通道有限并且将大脑中动脉分支置于风险之中。此图描述经侧裂入路切除右侧杏仁核和海马前部。并可见动眼神经。

后纵裂经皮质入路到枕角

半球间入路提供了到达枕角的通道。很多患者术前即有视野缺失,因此这些患者可以采用通过枕叶内侧的经皮质入路而不会导致新发的神经功能并发症。

图9. 经纵裂皮质入路对不可逆转的视野障碍患者而言,是到达枕角合理的手术角度。

枕叶皮质切除术

经枕叶皮质入路高度可能导致永久性同侧视野缺损。因此这一入路仅适用于术前已有不可逆转的同侧视野缺损并且不可能好转的患者。

三脑室病变的手术入路

三脑室病变是安全达到并有效切除的最具有挑战性的病变之一。这些肿瘤位于中线深部并且与很多重要结构包括垂体柄、视交叉、丘脑、下丘脑和大脑内静脉相毗邻。

这一区域的手术要求对解剖一如既往地熟悉、一丝不苟的计划和高超的外科技术。关于在三脑室手术的进一步讨论请参考章节《三脑室前部肿瘤》和《三脑室后部肿瘤》。

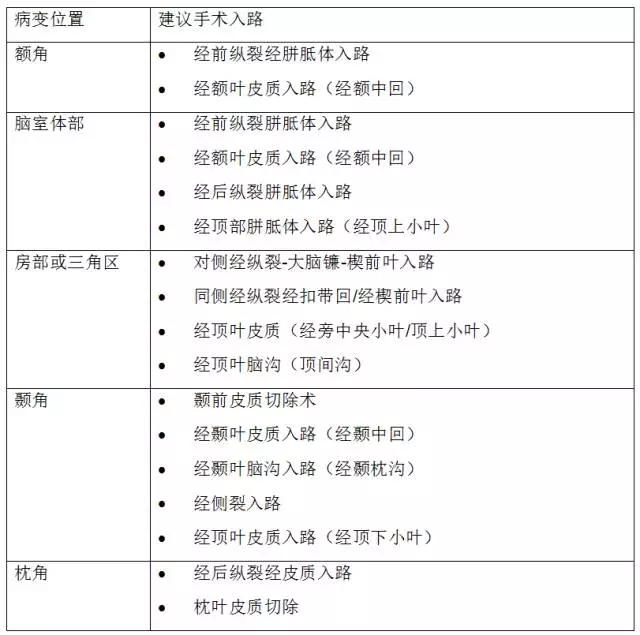

表3. 三脑室内肿瘤手术入路的建议

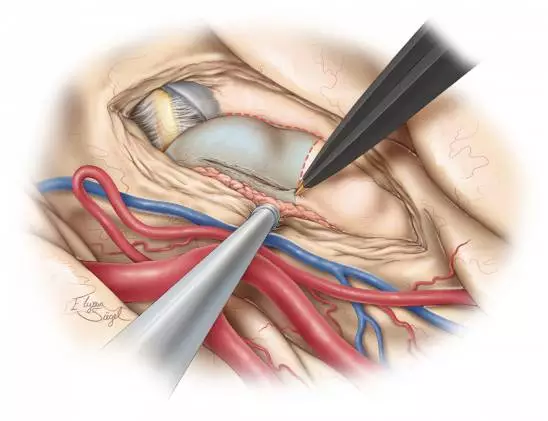

前纵裂经胼胝体经扩大的室间孔经静脉经脉络膜入路

这是笔者喜欢的到达三脑室前部和中部病变的入路。经胼胝体入路显露同侧侧脑室。然后,通过从丘纹静脉汇入点前方切断膈静脉来扩大室间孔。

这一操作不明显骚扰丘静脉和丘纹静脉而是通过前方一小段脉络膜分离来扩大室间孔。这一入路显然不适合非常靠后的病变,包括影响松果体区的病变也不适合。请参考相应的章节《三脑室前部肿瘤》。

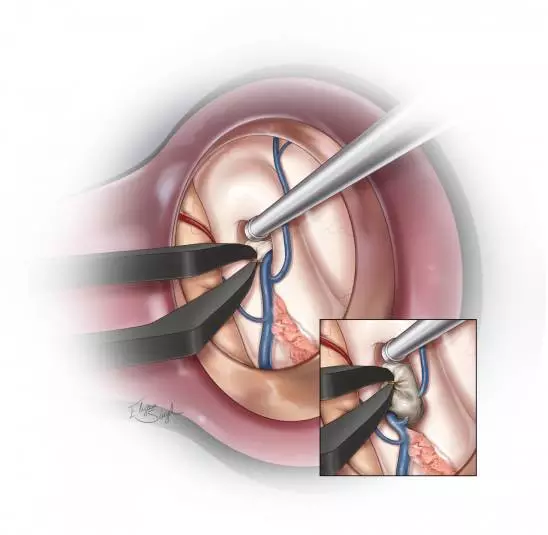

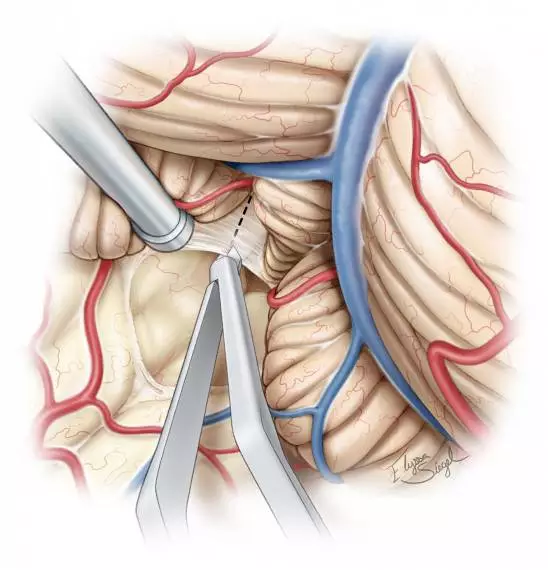

图10. 切断透明隔前静脉后围绕丘纹静脉经脉络膜分离,能非常满意的显露三脑室前部和中部。

前方经额叶皮质经室间孔入路

这是一个到达三脑室最前方病变的合理入路。欲进一步了解相关内容,请参考胶样囊肿(经皮质入路)。

将其与对应的经胼胝体入路相比较,经皮质入路显露在前后方向和内外方向的操作角度存在一定的限制,因此它适合诸如胶样囊肿这样的小病灶。无症状的肿瘤能通过对侧经室间孔角度(对角线)来达到肿瘤的外侧部分。

前方经皮质入路也要求切断一些连合纤维和投射纤维。但是,它保护胼胝体免受侵犯。

图11. 经皮质经室间孔入路能提供与相应的经胼胝体入路类似的显露。然而,切除向三脑室前部扩展的大肿瘤时显露就颇为受限。注意进入了左侧侧脑室。

额下经终板入路

病变位于三脑室前部,特别是位于连接导水管和室间孔前缘的平面之前时,这一入路是一个合理的选择。当肿瘤经终板池扩展并合并有一小块鞍上部分时特别适合这一入路。欲详细了解相关内容请参考该章《额下经终板入路》。

肿瘤主体位于鞍上时可采用内镜下经鼻经蝶经终板入路,请参考《颅咽管瘤》一章。

该入路的优点是可获得关于终板、视神经、视交叉、双侧颈内动脉、前交通动脉复合体、双侧A2段,双侧后交通动脉、相关的穿支血管和垂体柄的极佳的可视化效果。

然而,如果肿瘤没有扩大终板,经正常终板安全操作的空间和角度都不够灵活和受限,那么经这一入路切除肿瘤也将受到限制。整块全切肿瘤也是问题。将这一入路转换为前纵裂入路可能会提供更加开阔的手术空间。

图12. 额下经终板入路提供了三脑室前方的有限显露。它适合应用于将终板和手术通道撑开的病变。

内镜经鼻经蝶经终板入路

切除鞍旁向三脑室扩展的病变时这一入路非常有用且合适。这些肿瘤通常是颅咽管瘤、垂体腺瘤和Rathke’s囊肿。请参考该章《颅咽管瘤》进一步了解技术细节。

该入路的主要不利之处是难以充分显微分离致密肿瘤和三脑室壁、视神经或者穿支血管的黏连。最近内镜下显微手术器械的使用已经克服了这些限制。

图13. 内镜下经鼻经蝶经终板入路能充分显露扩大终板的三脑室肿瘤。这一通道平行于肿瘤的长轴并能通过一条微侵袭的通道有效的整块全切肿瘤。

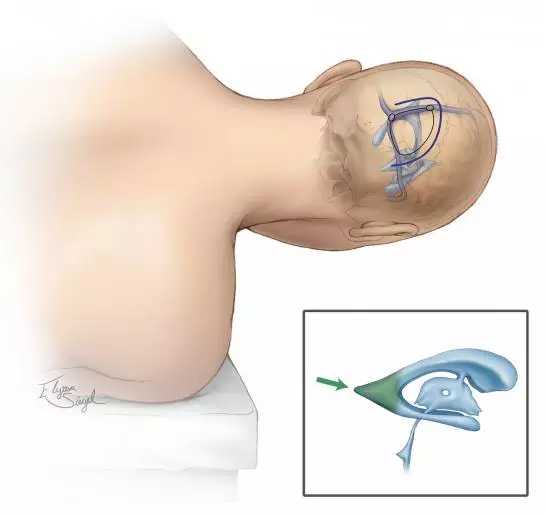

后纵裂经胼胝体经静脉/静脉旁入路

后纵裂经胼胝体经静脉或静脉旁改良入路适用于主体位于脑室后部、四叠体和松果体区的病变。

它提供了大脑内静脉后部、直窦、Galen静脉和松果体区周围独一无二的合适术野。额叶后部的窦旁静脉是不可或缺的;切断或者骚扰这些血管有导致静脉性梗死的可能。

这一入路的其他不足包括损伤胼胝体后部纤维。尽管保留了胼胝体压部,听觉障碍、遗忘症、缄默症和阅读障碍的风险仍然存在。在切开胼胝体后,笔者在大脑内静脉间(经静脉)或者附近(静脉旁)进行操作。这些静脉在三脑室顶部后方分开,并且常被肿瘤进一步推移远离彼此。

这一入路可能会损伤四叠体,由此导致眼外肌运动障碍,严重时可出现完全性或暂时性Parinaud’s综合征。这一入路其他可能的后遗症包括癫痫和偏瘫,但多数是暂时的。进一步了解相关信息可参考《三脑室后部肿瘤》一章。

图14. 后纵裂经胼胝体经静脉间入路是一个显露三脑室后部的切实可行的入路。两侧穹隆柱在这一位置已经相互分开,通常没有损伤的风险。

小脑上经脑室入路

天幕下小脑上入路对于小的三脑室后部病变有极大的用途,如海绵状血管瘤,甚至病变主体并不位于松果体区也适用。这一入路的优点是显而易见的,包括对毗邻结构的微小侵袭和保护胼胝体。丘脑枕可以被轻柔的操作而没有明显的影响。关于这一入路的进一步细节请参考《小脑上经脑室入路》一章。

这一入路的不利之处包括易损伤僵联合、Galen静脉和四叠体。如果损伤了这些结构,后遗症可能包括永久性缄默和认知能力受损。

图15. 小的三脑室后部肿瘤能通过小脑上入路显露。必须小心谨慎地研究术前影像来评估深部静脉的位置(Galen静脉等)和这一入路的可行性。

枕叶半球间经天幕入路

枕叶半球间经天幕入路被设计用来切除三脑室后部和松果体区病变。这一入路的不利之处包括容易损伤枕叶、直窦及其汇入静脉和胼胝体压部。

损伤这些结构表现为认知能力受损,视野缺损和罕见的裂脑综合征。因为上述并发症的真实风险,笔者不使用这一入路。

前纵裂经胼胝体经穹隆间入路

这一入路用于位于三脑室前部至中部的病变。这一入路的不利之处在于破坏穹隆投射纤维潜在风险。然而,一些肿瘤侵蚀或者使穹窿体变薄,这时最适合使用这一入路。另外,透明隔间腔的存在也有利于这一入路。关于这一入路的详细讨论请参照《经胼胝体经穹隆间入路》一章。

为避免损伤穹隆纤维,术者必须时刻警醒对脑室、脑室旁结构和中线结构的牵拉。穹隆纤维损伤的结果包括短暂和/或永久的缄默和认知力受损。

四脑室的手术入路

尽管相较三脑室占位简单些,但是四脑室占位与脑干的关系密切,仍是有挑战性的手术;肿瘤可以简单的推移脑干也可侵袭脑干软膜。

肿瘤经常被一些重要的结构所包绕,这使肿瘤切除更加艰难。这些重要的结构包括小脑扁桃体、小脑半球和/或小脑蚓部。肿瘤会经Luschka孔生长侵犯远隔空间,比如延髓前池、小脑延髓池、桥前池和脊髓前池。

肿瘤向远隔生长能加快对后循环血管分支和相应穿支及后组颅神经的包裹。在四脑室手术中,术者必须意识到这些结构及其准确的定位。关于这些基本原则的讨论,请参考《四脑室肿瘤》一章。

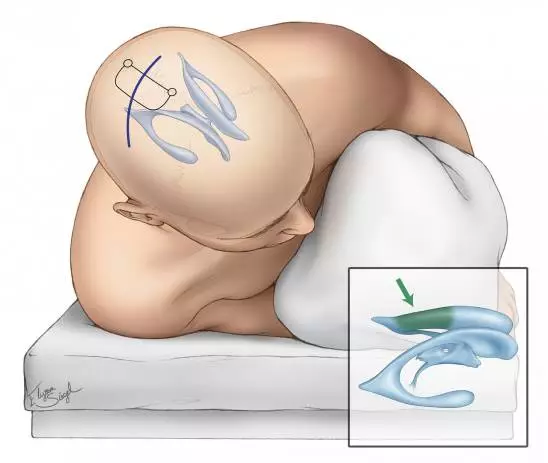

在以前,四脑室肿瘤的手术入路需要小脑半球切除或者蚓部劈开。后者会导致蚓部劈开综合征,并特征性的表现为神经行为异常、平衡障碍和小脑性缄默。为了避免这些并发症,已开发了一个可供选择的入路(膜帆入路)。

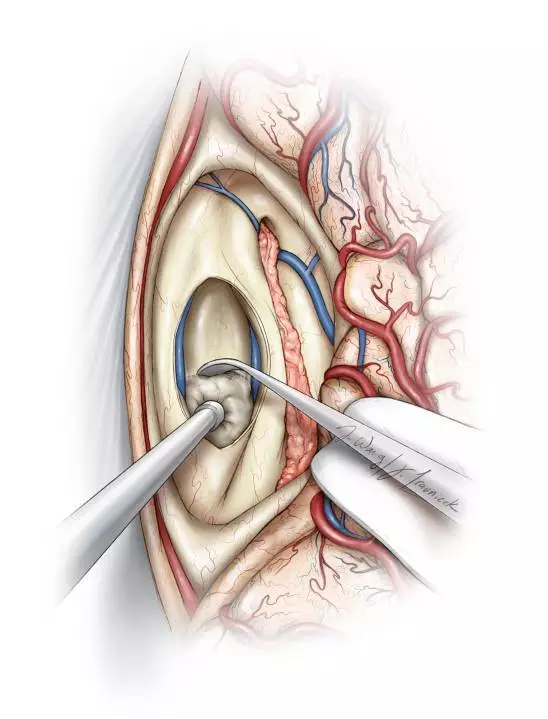

膜帆或经小脑延髓裂入路

这是曾经的经小脑入路或经蚓部入路的替代入路。它能明显减少正常结构的破坏并有利于四脑室的宽敞显露。欲进一步了解详情,请参考《颅脑手术入路》专栏中的《膜帆入路》一章。

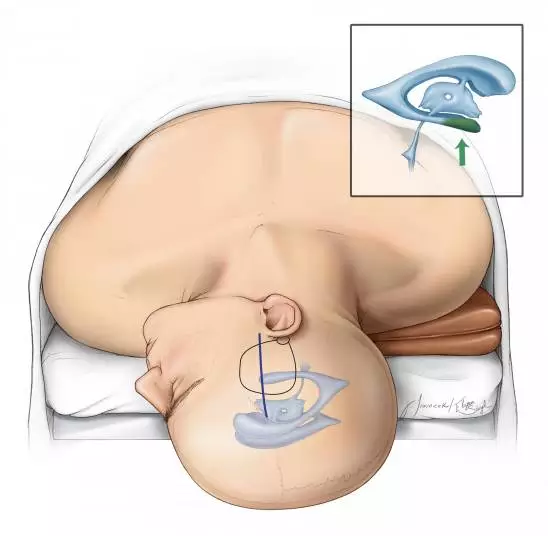

图16. 膜帆入路以最小的损伤提供了非常有效的达到四脑室的途径。

对于合并明显的头侧扩展至上髓帆和松果体区附近的四脑室大肿瘤,微小的蚓部劈开是安全的。联合膜帆入路和小脑上入路也是可以选择的一种尝试。

关颅

必须充分的冲洗脑室系统,防止术后梗阻性脑积水。小片的止血材料(如止血纱和明胶海绵碎片)不要留在脑室内;移除它们可使术后急性脑积水的风险降至最低。建议有选择的进行透明隔和终板造瘘,可能会避免术后永久性脑脊液分流的必要性。

在手术结束时应该用温水冲洗并置换脑脊液,这样可防止大脑半球塌陷和硬膜下积液的发生。

术后注意事项

患者术后应该严密监测急性进展的出血、脑积水和硬膜下血肿。一些特定患者可在脑室内留置导管监测颅内压力并引流脑室内手术相关的碎屑。

术后24h内,应该扫描CT评估脑出血、脑室大小、无症状性缺血或水肿、以及明显的残余肿瘤。患者应该在术后三天开始活动,并拔出脑室内引流管。脑室导管应该尽可能快地拔除,预防感染和脑室炎。

患者头部抬高20-30度,并将颅内压力保持在10-15mmHg之间。最佳的做法是谨慎地引流少量脑脊液,这有利于清除术后残渣并维持合适的压力来预防硬膜下积液。

一些患者需要永久性的脑脊液分流手术来治疗术后脑积水。永久分流能改善这些患者的语言功能、运动功能和认知能力。此外,如果脑室梗阻没有在术中解除,分流手术可能是必须的。

术后功能障碍取决于手术入路和病变的大小、定位、切除程度,最重要的因素是对脑室壁及邻近正常结构的操作。视野缺失是最常见的功能障碍之一,几乎在20-64%的病例中都有发生。

已有报道认知障碍和偏瘫在8-30%的患者中发生,这一功能障碍通常发生在术后早期阶段,并且大多数患者随时间进展会有显著改善。语言功能障碍也有可能发生,特别是病变位于主侧半球脑室内时多见。

无论采用何种入路切除肿瘤,术后癫痫发生均常见。癫痫发生率在29-70%之间,特别是经皮质入路多见。大多数表现为脑积水的患者,尽管全切除肿瘤,仍有高达33%的患者需要永久性分流手术。

(编译:沈李奎;审校:徐涛)

Contributor: Benjamin K. Hendricks, MD

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v4.ch05.1

中文版链接:https://www.medtion.com/atlas/3082.jspx