【Ref: Sauvigny T, et al. J Neurosurg. 2017 Apr 14:1-9. doi: 10.3171/2016.11.JNS162263. [Epub ahead of print]】

去骨瓣减压术(DC)是大脑中动脉(MCA)严重梗阻或创伤性颅脑损伤(TBI)的重要治疗手段。但到目前为止,仍缺乏在颅内压(ICP)阈值指导下进行DC的一级证据。临床上常常使用简单的“20mmHg”ICP值,作为决定下一步治疗的根据。德国汉堡-埃普多夫大学医学中心神经外科的Thomas Sauvigny等开展回顾性分析,评估去骨瓣减压术后ICP值变化与神经功能预后之间的关系。结果发表在2017年4月的《J Neurosurg》在线上。

作者收集2007年12月至2014年4月在该中心进行DC治疗的102例患者的临床症状和ICP参数资料,分析DC术后168小时内的ICP变化过程。根据观察结果,应用条件推理树分析和计算良好与不良预后的ICP阈值。同时,采用Kaplan-Meier评分进行生存期评估。通过单变量和多变量逻辑回归法,进一步评估与疾病预后相关的因素。将mRS评分0-4分定为预后良好。

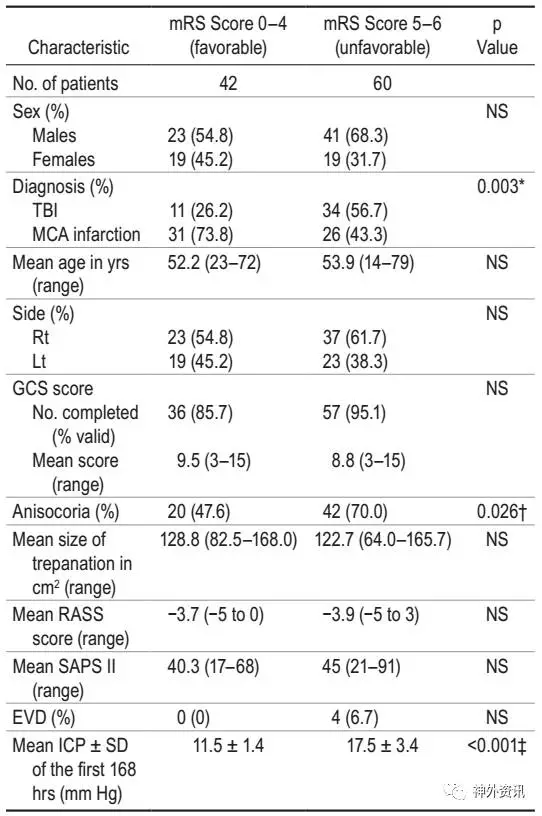

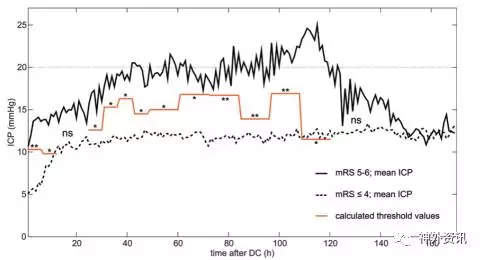

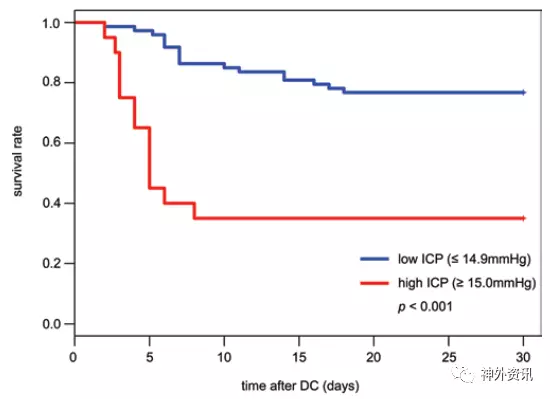

多变量逻辑回归分析显示,“瞳孔不等大”、TBI或MCA梗死的诊断以及ICP值等三项因素在良好与不良预后组间存在明显的差异。其中,ICP值的差异性更显著(p <0.001)。两组的ICP平均值均低于20mmHg,分别为17.5mmHg与11.5mmHg(表1)。独立分析TBI与MCA梗死的潜在病理过程时,得到相同结论。通过计算得到,优化后时间依赖性ICP阈值波动于10-17mmHg之间(图1)。利用该参数能够判别患者良好预后与不良预后,并预测发病后30天的死亡率(p<0.001)(图2)。

表1. 102例患者的人口学资料和临床参数。

图1. DC后168小时内的ICP阈值变化。

图2. DC后30天的Kaplan-Meier生存曲线。

作者指出,“20 mmHg”作为临床上指导治疗决策和分析预后的传统ICP指标,其准确性仍未得到验证。该研究通过观察DC后影响长期预后的ICP值,提供新的、较低水平的时间依赖性ICP阈值,可作为临床决定治疗措施的依据。

(福建医科大学附属第一医院蔡瀚培编译,复旦大学附属华山医院王知秋教授审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关链接