洪远,男,神经外科博士, 副主任医师,硕士研究生导师。目前担任中国医促会颅底外科分会全国青年委员、浙江省医学会神经外科分会肿瘤学组委员、浙江省神经外科学会青年委员、中华神经外科杂志英文版通讯编委、国家自然科学基金评审专家,浙江省自然科学基金评审专家等。

临床专长于颅内肿瘤、颅脑损伤和脑血管病的微创手术及个体化综合治疗。尤其擅长于应用神经内镜新技术的微侵袭神经外科手术包括:内镜辅助显微锁孔外科技术治疗各种脑部肿瘤及脑血管病,微创经鼻颅底外科内镜手术,包括垂体瘤、颅咽管瘤、鞍区及斜坡脑膜瘤、脊索瘤及颅底深部肿瘤等,此外还擅长视神经管减压、脑积水、蛛网膜囊肿、脑室病变及松果体区肿瘤的内镜微创治疗。2014至2015年赴美国康奈尔哥伦比亚大学附属纽约-长老会医院师从世界顶尖级内镜颅底外科大师Theodore H. Schwartz教授,接受系统的内镜颅底外科亚专科fellow培训。随后再赴多个国际著名颅底外科和内镜中心进行显微颅底外科解剖训练和神经内镜显微技术学习深造。回国后在国内采用神经内镜新技术率先开展复杂颅底深部肿瘤内镜下微创手术包括:国内首例经鼻神经内镜下巨大脑干-桥脑海绵状血管瘤切除术、首例内镜下枕颈交界区肿瘤切除术、省内首例内镜下侧颅底肿瘤手术,以及其他前中颅底肿瘤微侵袭手术等。

以第一负责人主持国家自然科学基金面上项目、教育部博士点项目、浙江省自然科学基金、浙江省科技厅、浙江省卫生厅及教育厅等多项科研项目;作为主要成员参加国家十一五项目、科技厅重大项目、省部共建项目;发表SCI文章近35篇,其中以第一及通讯作者发表SCI论文20篇,累计影响因子达70分。以主要成员获浙江省科技进步一等奖1项、中华医学会二等奖1项。

病史简介

患者:女,69岁,因“头痛伴双上肢麻木4月”入院。患者于4月前无明显诱因下出现头痛,呈持续性,伴双上肢麻木,无发热畏寒,无恶心呕吐,无意识丧失,无四肢抽搐,前往当地医院就诊,查颈椎CT及MRI示颅颈交界区占位性病变(图1)。为求进一步诊治前来我院,门诊拟以“枕骨大孔区肿瘤”收住入院。

入院查体:神清,精神可,双侧瞳孔等大等圆,直径约为3mm,对光反射灵敏,颈软,四肢肌力V级,双上肢痛觉稍差,肌张力无亢进。病理征阴性。

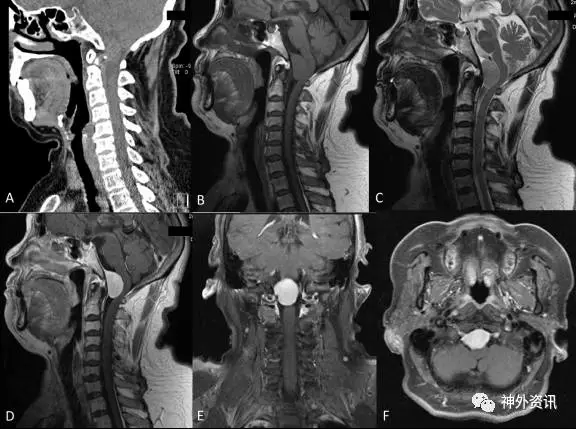

图1. 影像学检查: A)颈椎CT示枕骨大孔前缘肿块,压迫脊髓;B)颈椎MRI的T1加权像;C)T2加权像;D)增强像矢状位、E)冠状位和F)轴位显示枕骨大孔区椎管内占位,完全位于腹侧面,强化明显,大小约26mm x 16mm x 27mm,脊髓延髓受压明显,诊断脑膜瘤可能。

诊疗经过

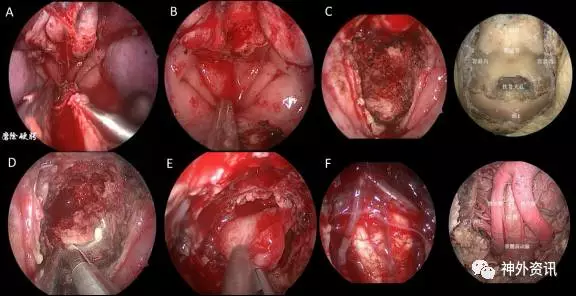

完善各项术前准备,包括导航CT等科室进行术前讨论。根据患者临床症状和MRI影像学表现,诊断“枕骨大孔区全腹侧型脑膜瘤”。手术指征明确。但鉴于肿瘤完全位于枕骨大孔区腹侧面,开颅手术牵拉脑干程度较大,肿瘤难以充分显露,全切困难。而神经内镜下经鼻-下斜坡入路有良好的显露和操作空间,最小程度地牵拉脑干,但最大的问题是术后脑脊液漏和脊柱稳定性的风险。经科室讨论和家属充分沟通后,告知两种方案各自的利弊,家属最终选择内镜手术。术前方案:神经内镜下经鼻-斜坡-齿状突入路切除+腰大池置管引流术。术中应用多模态神经影像技术,包括后组颅神经功能监测,术中实时导航及血管多普勒超声等技术辅助,采用双人四手操作,上界磨除下斜坡部分骨质,下界磨除部分颈1前弓和齿状突,外侧界至两侧岩斜裂,充分暴露肿瘤边界,予先行离断肿瘤血供,切除腹侧基底硬膜,见肿瘤呈实性,质地韧,位于蛛网膜下腔,边界尚清,因提前处理了肿瘤基底,瘤内无明显出血,在内镜下完整切除肿瘤(图2)。

图2. 手术操作过程: A)磨除硬腭,扩大操作空间;B)充分暴露咽部筋膜和肌肉;C)切开筋膜肌肉,磨除下斜坡骨质后暴露枕骨大孔区骨性结构,包括:咽结节、颈1、双侧岩斜沟等;D)磨除颈1前弓和齿状突;E)切除肿瘤;F)肿瘤全切后显露周边解剖结构,包括椎动脉、脊髓前动脉、舌下神经。最右侧上下两图为正常解剖对照图

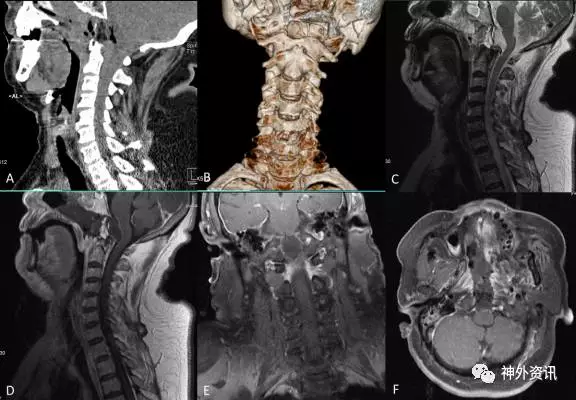

术后患者意识清,体温正常,无脑脊液漏、吞咽困难及饮水呛咳等。查体无明显神经功能障碍。复查头颅MRI示肿瘤全切,未见明显残留(图3)。术后顺利出院。

图3. 术后影像学:A)颈椎CT及B)三维重建示斜坡及寰枢椎骨性结构磨除范围;C)颈椎MRI的T2加权像、D)增强后矢状位、E)冠状位和F)轴位示未见明显肿瘤残留。

病理结果

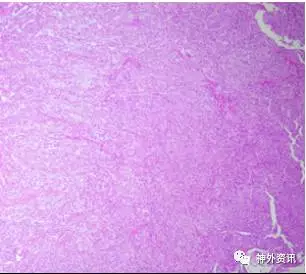

我院病理报告:(枕骨大孔区)脑膜瘤,脑膜上皮型,WHO I级(图4)。

图4. 病理组织HE染色示(枕骨大孔区)脑膜瘤,脑膜上皮型,WHO I级。

讨论

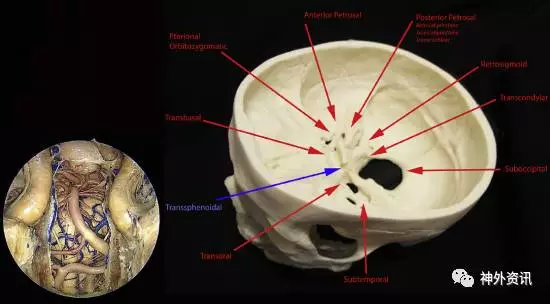

枕骨大孔区脑膜瘤(foramen magnum meningiomas, FMM)发病率并不高,约占所有颅内脑膜瘤的1.8%至3.2%[1]。由于毗邻延颈髓,该区域脑膜瘤的手术治疗具有挑战性和高风险性。手术入路根据肿瘤所在位置不同而选择不同入路,包括后正中入路、乙状窦后入路、远外侧入路、经口入路及经鼻经斜坡入路等[2-4](图5)。

图5. 后颅窝病变手术入路。经蝶经斜坡入路对于处理后颅窝腹侧面病变具有明显的解剖优势[2]。

枕骨大孔区脑膜瘤根据位置的不同,分为背侧型、外侧型和腹侧型三种类型。位于背侧的枕骨大孔区脑膜瘤通常可通过后正中或乙状窦后入路切除。对于位于背外侧或腹外侧的枕骨大孔区脑膜瘤常通过远外侧入路切除。然而,对于腹侧型肿瘤,手术难度最大,尽管可经远外侧或极外侧入路处理,但由于肿瘤位于脑干及血管神经的腹侧,手术操作空间小,且有时需要较大程度的脑干牵拉才能获得一个狭小的空间,加上需在后组颅神经、椎动脉和小脑后下动脉等血管神经间隙内操作以到达肿瘤,有损伤血管和神经的风险,具有较高致残率和死亡率,并不被广泛认可[5]。因此有不少神经外科医生尝试采用经口入路处理该区域的肿瘤[3]。经口入路的主要优势是对病灶的直接到达和暴露。但是,该入路同样存在一系列问题,包括脑脊液(CSF)漏和颅内感染、颅颈交界部不稳定和对侧方肿瘤的不完全切除[3,6]。近年来,随着神经内镜技术发展及在神经外科领域的广泛应用,内镜下经鼻入路(endoscopic endonasal approach, EEA)已经成为处理中线颅底病变,包括从前颅底至枕颈交界处病变的有效手术方式。与传统开颅手术相比,内镜下经鼻入路具有自身独有的优势。自然的鼻腔空间能为术者直接进入颅底、下斜坡甚至枕骨大孔区提供天然的手术通路,避免皮肤切口和颌面移位,最小程度地牵拉脑组织和颅神经,保留血管和神经功能,体现了现代微侵袭神经外科技术的新理念。近年来,随着导航的普及和颅底重建技术的成熟,经鼻内镜手术已突破以往的局限,应用于更多更广范围的颅底病变的切除。

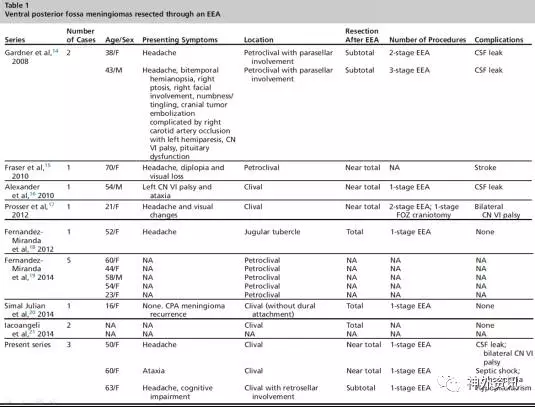

近年来内镜下经鼻入路切除后颅窝肿瘤的病例屡见报道[7]。Beer-Furlan A等人[2]在2015年总结了既往文献以及自己报道的共计17例经鼻入路切除后颅窝腹侧面脑膜瘤的病例(表1),这17例肿瘤多为斜坡和岩斜区脑膜瘤,有1例为颈静脉结节区脑膜瘤,他们认为后颅窝脑膜瘤的手术难度取决于手术入路的选择。目前由于极低的发病率,有限的适应症和肿瘤切除与颅底重建技术上的困难,内镜下经鼻切除后颅窝腹侧面脑膜瘤尚未得到广泛开展。术前充分仔细的解剖学和影像学的评估,患者的临床条件筛选和术者的经验将对手术疗效起到决定性的作用。与斜坡和岩斜区脑膜瘤不同,内镜下经鼻切除枕骨大孔区脑膜瘤的报道极少。目前国际上仅有一例报道。匹兹堡颅底中心的Wang WH等[8]报道了一例内镜下经鼻-斜坡-髁入路切除枕骨大孔腹侧面脑膜瘤的病例。既往内镜下经鼻入路到达枕骨大孔区的外界受限于枕髁,下界受限于C1的前弓和齿状突。而Wang WH等通过在尸头的解剖和临床应用总结认为,对于枕颈交界片肿瘤的处理,为达到充分的暴露和操作空间,可磨除齿状突以及C1前弓的上部以扩大操作空间的下界。同时少量磨除部分枕髁(平均18%, 9.7%-28.3%),既可以扩大操作空间的外侧界,又最小程度地减少对颅颈交界稳定性的影响。

表1:既往文献报道的共计17例经鼻入路切除后颅窝腹侧面脑膜瘤的病例总结

我院内镜颅底组近年来已成功开展内镜下处理复杂中央颅底及侧颅底病变,积累了较丰富的经验。此次采用经鼻扩大入路切除枕骨大孔区腹侧面肿瘤是在以往基础上新的突破。对于内镜下经鼻切除枕骨大孔区脑膜瘤,经合以往病例经验,有以下几点技术要点体会与大家分享。

1、岩斜裂和两侧髁上沟是识别骨质磨除外侧界的重要解剖标记

2、神经导航工具在确认磨除骨质的边界时是十分有用的,尤其在二次手术的病例中。

3、当进入下斜坡区域时,必须确认评估咽旁颈内动脉的位置。切除咽部筋膜肌肉时,以两侧咽鼓管为界,必要时CT导航下定位。

4、建议在磨除斜坡深部骨质时,保留一层薄骨覆盖斜坡旁段颈内动脉作为保护。磨除骨质以取得充分的硬膜暴露,这一步骤必须在切开硬膜前全部完成。

5、早期对舌下神经管的定位有助于硬膜的充分打开和肿瘤的完全切除。

6、在规划颅底重建时,斜坡的斜面(基底角)必须考虑在内。如基底角过钝,鼻中隔皮瓣可能会因长度不够而无法覆盖到缺损颅底的下部。

7、多层颅底重建是必要的。

8、磨除颈1前弓上部、齿状突,必要时磨除部分枕髁,不仅不影响脊柱稳定性,还可增加肿瘤的暴露和操作空间。

9、CUSA、超声骨刀等特殊器械的配合和精细操作有助于最大限度地安全切除肿瘤。

总之,神经内镜的不断发展使得其应用范围和病变越来越广泛。相比于常规开颅手术入路,内镜下经鼻入路处理枕骨大孔区特别是位于腹侧面的脑膜瘤具有自身独特的优势。颅底外科医生应根据患者肿瘤部位和特点,结合自身的经验和能力,权衡传统开颅手术和内镜经鼻入路的各自利弊,选择个性化和最佳手术方案,从而取得最佳治疗效果。

参考文献

1. Arnautovic KI, Al-Mefty O, Husain M. Ventral foramen magnum meninigiomas. Journal of neurosurgery. 2000;92:71-80

2. Beer-Furlan A, Vellutini EA, Balsalobre L, Stamm AC. Endoscopic endonasal approach to ventral posterior fossa meningiomas: From case selection to surgical management. Neurosurgery clinics of North America. 2015;26:413-426

3. Komotar RJ, Zacharia BE, McGovern RA, Sisti MB, Bruce JN, D'Ambrosio AL. Approaches to anterior and anterolateral foramen magnum lesions: A critical review. Journal of craniovertebral junction & spine. 2010;1:86-99

4. Rhoton AL, Jr. The far-lateral approach and its transcondylar, supracondylar, and paracondylar extensions. Neurosurgery. 2000;47:S195-209

5. Meyer FB, Ebersold MJ, Reese DF. Benign tumors of the foramen magnum. Journal of neurosurgery. 1984;61:136-142

6. Goel A. Transoral approach for removal of intradural lesions at the craniocervical junction. Neurosurgery. 1991;29:155-156

7. Kassam A, Snyderman CH, Mintz A, Gardner P, Carrau RL. Expanded endonasal approach: The rostrocaudal axis. Part ii. Posterior clinoids to the foramen magnum. Neurosurgical focus. 2005;19:E4

8. Wang W-H, Abhinav K, Wang E, Snyderman C, Gardner PA, Fernandez-Miranda JC. Endoscopic endonasal transclival transcondylar approach for foramen magnum meningiomas: Surgical anatomy and technical note. Operative Neurosurgery. 2016;12:153-162

(本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科董啸主治医师整理,洪远副主任医师审校,张建民主任终审)

往期回顾

浙二神外周刊(三十七)--垂体瘤伴发鞍结...

浙二神外周刊(三十六)--脑膜血管瘤病...

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews