对于降低医院获得性感染,将其带来的院内发病率、致死率及住院时长的潜在影响降至最低,感染预防起到非常重要的作用。严重的外伤性颅脑损伤后的感染几率显著增加,其主要原因包括预防气道阻塞的机械通气、误吸、继发缺氧、植入性颅内压监测装置等。包括呼吸机相关性肺炎及中心静脉相关性菌血症在内的感染几率在所有濒死患者中都明显升高。有报道安置颅内压监测装置的患者其发生相关感染的概率高达27%[1]。对于脑室外引流患者,以往大家都对植入的导管比较关注,而现在对于植入过程的适当轻柔操作、脑脊液的取样技术、是否静脉使用预防性抗感染药物降低感染概率、机体产生耐药性的风险等问题更为关注[2]。

尽管有大量文献报道称有明确的方案降低危重症患者呼吸机相关性肺炎的发生,但仅有小部分研究关于危重TBI患者。对于呼吸机相关性肺炎的监管和预防的定义在2011年和2015年被2次修正更新[3]。在本次的疾控中心的定义中,可疑的呼吸机相关性肺炎需要明确细菌培养阳性结果,包括脓性呼吸道分泌物,或在多项检测中至少有一个阳性结果。在2011年版定义发布前的数据显示,颅脑外伤患者的呼吸机相关性肺炎发生率高达40%。,而其发生与长时间暴露于机械通气装置密切相关[4]。呼吸机相关性肺炎的高发生率与缺氧、发热、高血压及持续升高的颅内压等使患者病情恶化的因素相关。同样,对于脑室外引流患者的相关感染也同样得到特别关注。本章节中我们重点关注有关呼吸机相关性肺炎及脑室外引流相关感染的文献。

推荐

I级

现有循证医学证无法提供一级推荐。

IIA级

①推荐早期行气管切开术,可降低机械通气时间,其获益大于相关并发症。然而,并没有循证医学证明早期气管切开可以降低医院获得性肺炎的发病率。

②不推荐使用碘伏作为口腔护理降低呼吸机相关肺炎的发生,并有可能增加急性呼吸窘迫综合症(ARDS)的发生率。

III级

脑室外引流采用抗菌素涂层引流管可能会预防脑室外引流相关感染的发生。

与前一版本的差别

在第三版指南对于二级预防的陈述中所提到的“围手术期静脉抗生素使用可减低肺炎的发生”,在新版指南中并未提及。其原因基于一项二级证据研究,其研究表明其可降低肺炎发生,但并不能提及降低其死亡率及改善呼吸功能。由于其循证医学证据不明确,且在常规重症患者护理中也已建立起一套完善的呼吸机相关肺炎预防的措施,同时感染性疾病诊疗策略中并不建议预防性抗生素使用,因此新版指南中不做推荐。

在第四版的指南中对于感染这一问题回答了两个问题。对于呼吸机相关肺炎预防的问题仍保持和第三版相同的态度, 原因在于颅脑外伤的呼吸机相关肺炎发病率没有显著高于较非颅脑外伤患者。 同时,对于脑室外引流相关感染的预防也保持和前一版相同的态度。由于获得了新的循证医学证据,因此对第三版中的推荐进行了修正。

循证医学证据评估

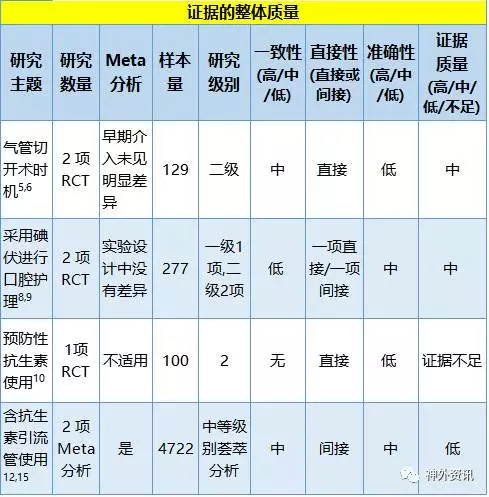

①循证医学证据的质量 这些研究阐述了本章节(表1)的两个核心问题:呼吸机相关肺炎的预防和脑室外引流相关感染的预防。对于VAP的预防,证据中提到3种有效方式预防颅脑外伤患者的VAP发生,三项RCT研究评价了肺炎患者气管切开的时机和其死亡率的影响[5-7]。这些研究给出了中等强度证据表明气管切开时机对于患者预后无明确相关性。第二种方式是使用碘伏进行口腔护理,有两项RCT研究使用此方式[8,9]。然而,为了证明第一种方式的局限性,设计的第二种方式并没有复制出相同的阳性结果,无论其是否使用在颅脑外伤患者。这些因素导致其降低了循证医学证据的评估。在最新版本的指南中提到的第三种方式,预防性抗生素的使用仅有一项RCT研究中提及[10]。作为单中心的单一研究,被认为是无效的循证医学证据。

②关于脑室外引流相关感染的预防,包含2篇系统回顾/荟萃分析[11,12]和2项三级研究[13,14]提及关于抗菌引流管的使用。对于需要 EVD 任何病理的样本均在这些 meta-分析和研究中进行。同样,这些证据仅支持三级预防推荐。详见表9-1。

表9-1. 循证研究证据质量 (感染预防)。

缩写: NA=未提供, RCT=随机对照试验.

适用性

关于VAP,三项关于气管切开术的时机的研究中有2项是单中心实验,一项在摩洛哥完成[5],另一项在美国完成[7],而另一项多中心实验在美国的6个中心完成[6]。两项关于碘伏口腔护理的研究均在法国完成[8,9],一项为单中心,一项为6个中心。唯一一项关于抗生素的研究在西班牙完成,研究结果在1997年发表。由于许多院内感染控制的管理规定为预防抗生素耐药而对抗生素使用的限制,因此与现行的临床操作关联不确定[10]。

关于EVD相关感染, 有2项中等级别证据来源于荟萃分析/RCT研究[12,15],比较了含抗生素引流管与普通引流管的使用,我们也包含了两项三级证据研究[13,14]。由于其样本包含多种病理类型患者,因此其对于颅脑外伤患者的适用性不确定。

证据汇总

形成过程

18项新发表与本主题相关研究论文中, 9项因为其纳入标准与本主题不符合而被排除在外(纳入标准见附录F)。其余9篇被采纳为本主题相关的循证医学证据,其中,1篇为一级研究证据[9],1篇二级研究证据[8],5篇三级研究证据[7,13,14,16,17],另有2篇中等级别荟萃分析[12,15]。另外,在第三版中提到的2篇二级研究证据[5,6]、2篇三级研究证据[18,19]也被纳入到本主题的循证医学证据中。

一级、二级证据研究及荟萃分析

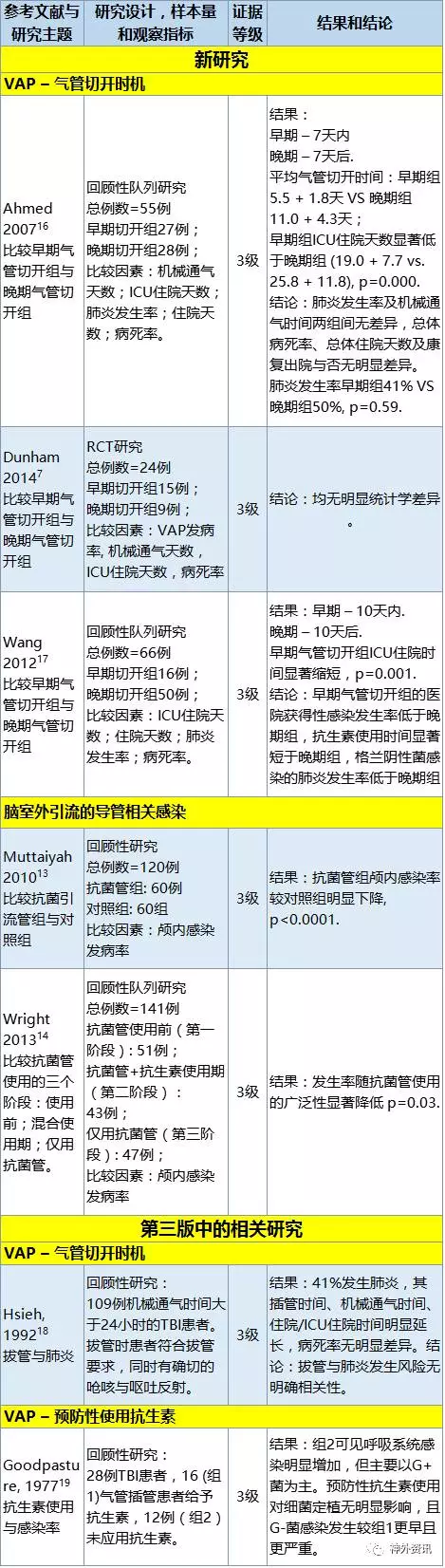

关于感染预防的一级、二级研究及荟萃分析总结在表9-2中

表9-2. 研究证据小结-2级证据研究和Meta分析(感染预防)。

缩写:RCT=随机对照试验;VAP=呼吸机相关肺炎;ARDS=急性呼吸窘迫综合症。

VAP

一级、二级研究证据中, 3种预防颅脑损伤患者VAP方法,2项针对早期气管切开[5,6],2项针对碘伏行口腔护理[8,9],1项针对短期预防性抗生素应用[10]。

气管切开时机

濒死的重症颅脑外伤患者建议早期行气管切开,2项随机对照研究,其例数较少(62例/67例)、对于早期的定义时间不同(3-5天/5-6天),早期气管切开和晚期气管切开的重型颅脑损伤患者的肺炎发病率和病死率没有明显差异[5,6]。

碘伏行口腔护理

Seguin等人报道2项关于使用碘伏进行口腔护理的RCT研究[8,9],2006年的研究分为3组的对比碘伏/生理盐水/标准口腔护理的区别,发现碘伏组较标准治疗组的VAP发病率明显降低,这一研究是单中心非盲法实验。为了解决其局限性,2014年的研究纳入6个中心ICU进行碘伏与安慰剂组对比,对于VAP的诊断进行盲法评估。这项研究并未复制出和早期研究相同的阳性结果,其未发现VAP发生率的差异,而在在治疗组中ARDS的发病率明显提高。

预防性应用抗生素

Sirvent等人报道1项100例濒死患者的RCT研究,其中86例重型颅脑损伤患者,平均分入两组,一组为气管插管后6小时内使用2次1.5g头孢呋辛,另一组气管插管后不适用抗生素[10]。研究发现治疗组的肺炎发生率明显下降,但病死率两组无明显差异。这是第三版指南中推荐但未做推广的原因,其抗生素预防性使用的获益可能不优于其抗生素使用产生的耐药性。

EVD

Ratilal等人报道1项中等质量的系统回顾/荟萃分析中比较了抗菌分流管与安慰剂+常规护理措施的两组接受脑室外引流患者管路相关感染的发病率[15]。其总结了17篇综述(10篇RCT、7篇非随机前瞻性研究,2134例),其中15篇纳入荟萃分析。尽管总体研究发现使用抗菌素涂层导管可有效降低分流管感染发生率,但在亚组分析在合理分组的比较中未见明显差异,同时抗菌素涂层导分流管组与标准护理措施组比较未见明显差异,其显著差异与安慰剂组对比相关。

类似的,wang等人报道的1项中等质量的系统回顾/荟萃分析中抗菌分流管和普通分流管的两组患者脑脊液感染的发生率[12]。4项RCT和4项非随机前瞻性研究被纳入分析(总例数3038例)。使用抗菌管路组脑脊液感染总体发生率、20天感染率、导管细菌定植率均显著下降。

由于其所有研究包含多种病理类型,其证据属于间接证据,因此仅作为三级预防推荐。

三级证据研究

关于感染预防的3级证据总结在表9-3中

表9-3. 研究证据小结– 3级证据研究 (感染预防)。

缩写:RCT=随机对照试验;VAP=呼吸机相关肺炎;TBI= 外伤性颅脑损伤

VAP

气管切开时机:有一篇提及气管切开时机的研究属RCT研究[7],另有3篇为回顾性研究,Dunham的研究比较了早期气管切开和晚期气管切开患者的转归,研究发现肺炎发病率, 机械通气天数,ICU住院天数,病死率均无明显统计学差异。基于样本量和方法学的问题,此项研究定义为3级研究证据。Ahmed 2007年的研究[16]则比较了27例早期切开患者与28例晚期切开患者的在肺炎发生和病死率也未得出明显统计学差异,而早期切开患者ICU住院天数显著缩短。同样,Wang 2012年的研究[17]发现早期气管切开降低ICU住院天数,此研究还发现其肺炎发生率较晚期降低,但这一结果在其他研究中未被重复。Hsieh的研究发现拔管与肺炎发生率无明显关联[18]。

预防性抗生素使用:一项关于预防性抗生素使用的研究为小样本回顾研究,发现预防性抗生素使用不能降低细菌定植,且与严重感染关系密切[19]。

EVD

2项3级证据研究属于非对照研究,其发现抗菌管的使用可将感染发生率最小化[13,14],这两项研究在汇总表中提及,但未做推荐。