浙江大学医学院附属第二医院神经外科及美国UCLA罗纳德里根医学中心神经外科继今年6月脑血管病专题联合MDT讨论后,双方于北京时间2016年11月3日上午7:00-9:00(美国太平洋时间2016年11月2日下午4:00—6:00)举行神经肿瘤专题的MDT讨论会。

会议由浙医二院神经外科主任张建民教授和美国UCLA神经外科Yinn医生主持,两科室其他主任及各年资医师参与了本次讨论会。神外资讯进行了全程直播。

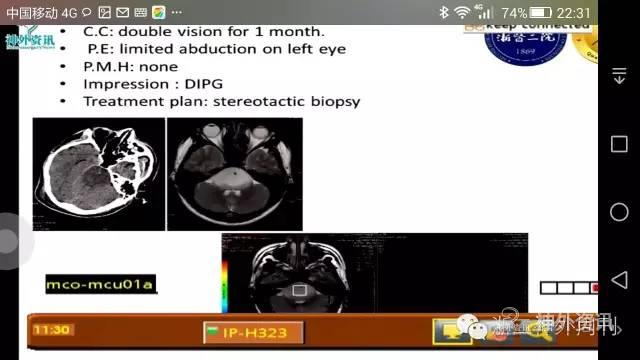

首先由浙医二院神经外科孙崇然医生汇报一例弥漫内生性脑桥胶质瘤(DIPG),初始治疗计划是经活检证实之后,行放射治疗并口服替莫唑胺。然而在活检术后,在活检的同侧脑桥出现了快速生长的对比增强病灶,患者出现复视加重、吞咽障碍等症状。患者行肿瘤切除术,术后症状缓解,但原病灶的对侧脑干出现增强病灶并不断增大,15.2个月后,患者死亡。本病例的讨论焦点是本病例是否有必要活检以及是否在放疗同时辅以替莫唑胺。

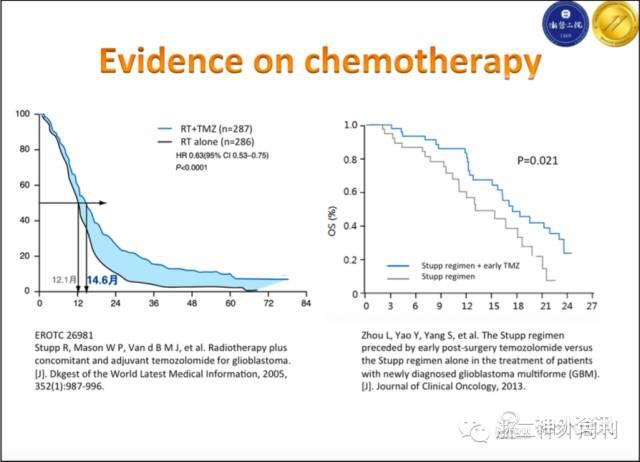

浙医二院放射科蒋飚医生介绍DIPG的影像学确实具有明显特征。UCLA神经外科神经外科医生Linda Liau介绍在UCLA,此类肿瘤以前是很少需要活检的,但是因为活检可以得到病理标本,此类活检手术在增多,病灶因为临床试验未能证明替莫唑胺对延长此类患者的生存期有帮助,他们很少辅助替莫唑胺。

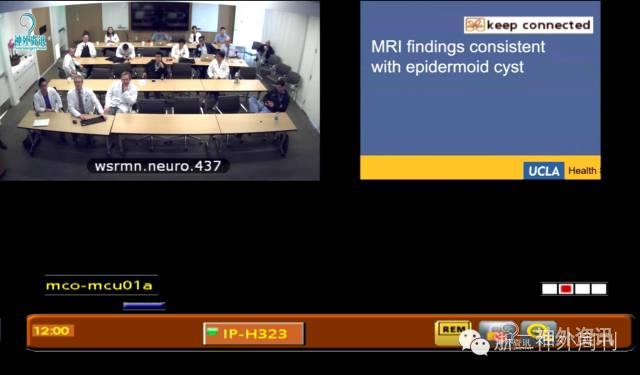

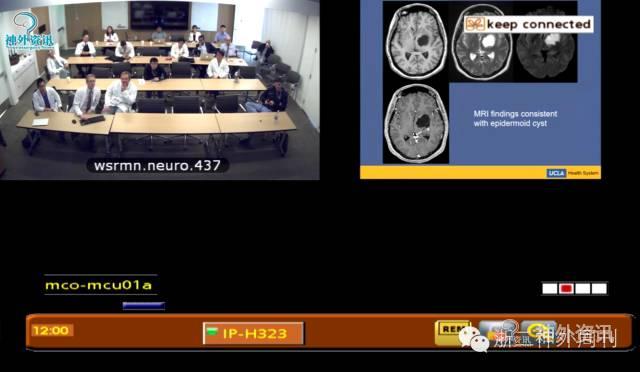

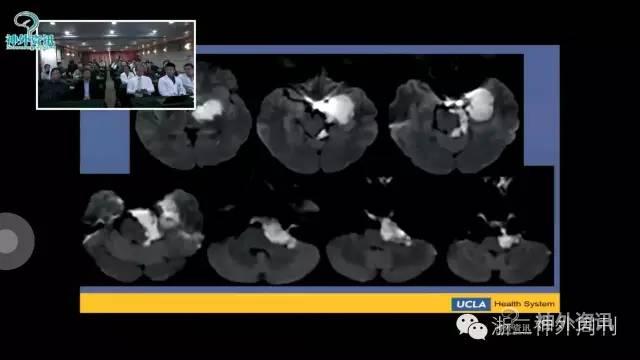

然后由UCLA罗纳德李根医学中心神经外科汇报一例生长非常广泛的表皮样囊肿,此病例的影像学具有典型表皮样囊肿的特征:长T1、长T2、无对比增强、DWI弥散受限。病灶累及左侧基底节、颞叶和桥小脑角。UCLA医生选择眶颧入路和乙状窦后入路,通过一次手术两个入路最终全切肿瘤,讨论的焦点是,是否可以通过一个手术入路做到肿瘤全切除?浙医二院张建民主任同意UCLA医生的分次入路方案,并提出是否可以通过内镜做到一个入路切除位于幕上及幕下的肿瘤。双方的达成的共识是内镜可以为手术提供良好的视野,是切除颅底肿瘤的有力工具。

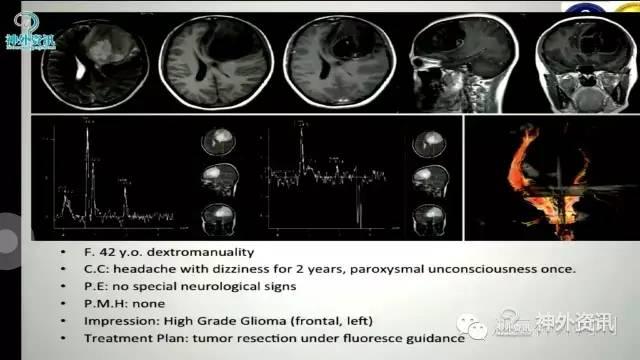

接下来浙医二院神经外科石键医生汇报一例伴有部分1p19q共缺失的星形少突胶质瘤病例,这例病例是浙医二院首例术中磁共振手术的病例。这例病例患者的分子检测显示IDH突变,伴有35%左右的1p19q共缺失,同时伴有ATRX表达。无p53突变或EGFR扩增。讨论的焦点是依据WHO2016版中枢神经系统肿瘤分类此类肿瘤的分类问题,以及PCV方案的适应征。

浙医二院的病理科李百周医生和UCLA病理科William Yung医生认为该肿瘤具有间变性星形细胞瘤的分子学特征,而1p19q共缺失只有35%,而且没有胶质母细胞瘤的特征,所以依据2016版的WHO分类,应该诊断为间变性星形细胞瘤,IDH突变型,治疗原则和WHO IV级的胶质母细胞瘤相似。PCV方案对少突和间变少突胶质细胞瘤确有优势,但是并不适合本例病例。

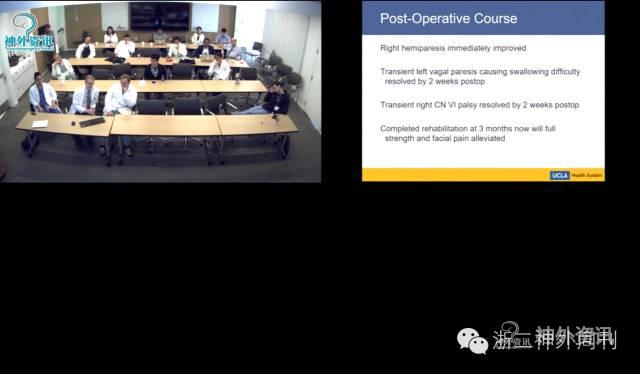

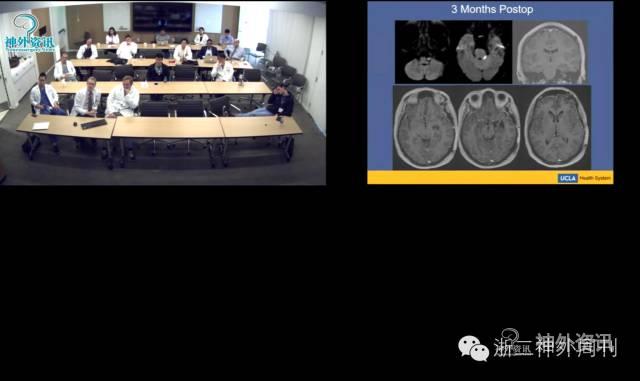

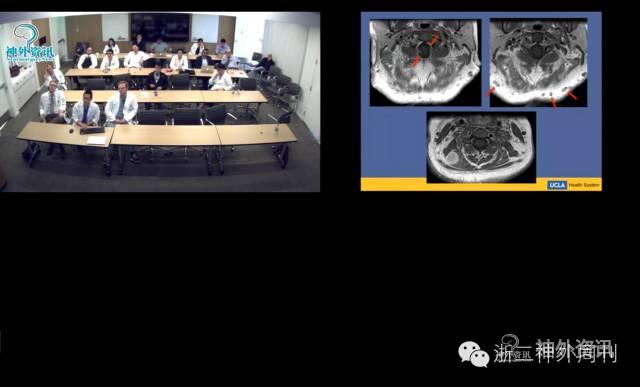

UCLA罗纳德李根医学中心神经外科汇报的第二个病例是一例神经纤维瘤病患者伴有双侧高位颈髓神经鞘瘤病例。此患者具有典型的神经纤维瘤病的皮肤改变,并有明显的颈项强直,因此行C1C2椎板切除,完全切除双侧位于椎管内外的肿瘤,术后患者症状缓解,并且无新的神经系统阳性体征。讨论的焦点是:类似患者,特别是没有明显症状的患者,是否可以行立体定向放射外科治疗。对于这个问题,目前并无明确的指南作指导,但是根据双方的经验,手术对神经功能的影响可能并没有文献报道的那么多,特别是对于有明显神经症状的患者,手术应该是首选方案。

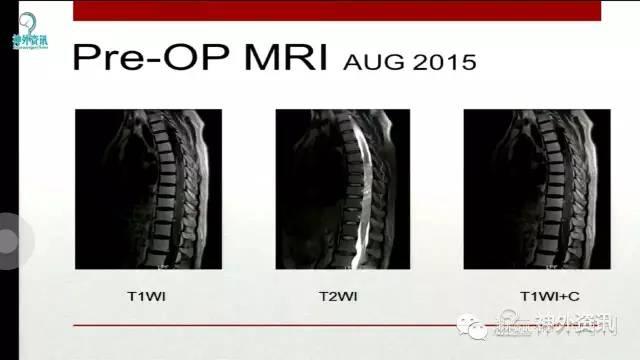

浙医二院神经外科汇报的第三例病例是由谷驰医生汇报的一例脊髓髓内毛细胞星型细胞瘤。患者接受了全椎板入路脊髓髓内肿瘤切除术。术后病理经过UCLA会诊后考虑毛细胞星型细胞胶质瘤伴局部间变,局部Ki-67%15-20%。数月后复查MRI发现T9水平可疑复发,患者遂行4200cGy/21F放疗,末次随访时未见明显疾病进展。讨论焦点是毛细胞星型细胞胶质瘤的增殖指数是否可以作为术后放疗与否的标记物。UCLA的Willam Yung博士认为并无有效的分子生物学标志物能够明确预测PA的是否需要放疗,期待未来能够有更多研究推进PA的精细诊断与精准治疗。浙医二院朱永坚医生提出了对于部分WHO分级较低的胶质瘤,如PA和室管膜瘤,在肿瘤切除后应考虑是否放疗。

由于讨论十分热烈,讨论即将结束的时候,UCLA神经外科还有一个伴有Cushing综合征样症状的垂体病变患者没有足够的时间来讨论。双方常规定期开展远程病例讨论,这个病例可能在下一次远程会议中讨论中。

迄今为止,浙医二院神经外科与UCLA神经外科在临床工作领域进行了实质性的合作,已完成垂体瘤、癫痫及脑血管病及神经肿瘤的MDT讨论,及多人次交流互访。病理、影像远程会诊以及远程MDT讨论已成为临床诊疗常规内容,并且远程MDT讨论将由神外资讯在线直播,并可回顾播放。欢迎感兴趣的神外同道届时关注。

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews