国际神经修复学会中国委员会

北京医师协会神经修复学专家委员会

广东省医师协会神经修复专业医师分会

通讯作者

陈琳 chenlin_china@163.com

张志强 doctorzzq@163.com

执笔作者

卜云芸(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)超声科)

陈琳(北京中医药大学东直门医院神经外科)

戴宜武(解放军总医院神经外科学部暨第七医学中心神经外科)

何超(浙江省诸暨市人民医院神经外科)

何乐(清华大学生物医学影像中心)

李聪(广州中医药大学第二附属医院神经外科)

刘长信(北京中医药大学东直门医院推拿科)

苗素华(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经电生理科)

乔立艳(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经内科)

屈传强(山东第一医科大学附属省立医院神经内科)

万继峰(北京中医药大学东直门医院脑病科一区)

郗海涛(首都医科大学附属北京康复医院神经内科)

杨利(深圳大学附属华南医院中医科)

袁宏伟(北京中医药大学东直门医院针灸科)

张家成(北京中医药大学东直门医院脑病中心)

张黎(中日友好医院神经外科)

张文川(上海交通大学医学院附属第九人民医院神经外科)

赵忙所(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经内科)

赵燕星(中国中医科学院广安门医院麻醉疼痛科)

朱宏伟(首都医科大学宣武医院神经外科)

指南编写专家成员和编写秘书详见文末

关键词 特发性面神经麻痹;神经修复;治疗;临床指南

中图分类号 R741;R745.1+2 文献标识码 A DOI 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20220639

本文引用格式:国际神经修复学会中国委员会, 北京医师协会神经修复学专家委员会, 广东省医师协会神经修复专业医师分会. 中

国特发性面神经麻痹神经修复治疗临床指南(2022版)[J]. 神经损伤与功能重建, 2023, 18(1): 1-12.

基金项目

中央高校基本科研业务费专项资金资助北京中医药大学新教师启动基金项目(No. 2021-JYB-XJSJJ-063);

清华大学精准医学科研计划(No. 10001020129);

广东省中医院第十三届朝阳人才项目(No. 2022KT1228)

特发性面神经麻痹(idiopathic facial nerve palsy),又称面神经炎(facial neuritis)、Bell麻痹(Bell palsy),中医称口僻、口眼歪斜,是最常见的面神经疾病,占60%~75%,发病率为(11.5~53.3)/10万人[1],临床以面部自主运动、表情功能减退或丧失,面神经和面部表情肌组织营养障碍为主要表现,显著影响患者容貌、个人尊严和社会形象。重度患者早期出现严重面神经水肿,神经鞘膜内高压,面神经缺血、缺氧,水肿进一步加重等恶性循环,导致神经轴突坏死、崩解、脱髓鞘的病理改变。后期则错位再生,引起面部连带运动。

目前治疗方法有药物(脱水药、B族维生素、糖皮质激素、抗病毒药物等)、针灸、理疗、面部康复训练等。轻中度患者大多经过2周至3月的治疗可以基本痊愈,但有1/3以上的中度和重度患者残留程度不等的后遗症,中西医结合神经修复规范治疗有助于改善预后。

国际神经修复学会中国委员会、北京医师协会神经修复学专家委员会、广东省医师协会神经修复专业医师分会组织全国西医和中医的神经科、神经外科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、整形科、电生理、超声科、影像学等学科专家,编写完成本指南,希望在临床工作中应用和推广。

1

发病机制

1.1 西医病因与病理

特发性面神经麻痹确切的病因尚不明确,病毒感染如潜伏的I型单纯疱疹病毒和带状疱疹病毒的重新激活是被广泛接受的原因[2]。也有认为该病亦属于自身免疫性疾病[3],如家族性面神经麻痹可能是继发于遗传性人类白细胞抗原的自身免疫性疾病。面神经管解剖结构异常也可能与该病的发生有关[4],面神经管狭窄的患者面神经更容易受压,损害程度与面神经管狭窄的程度相关[5]。另外,气候温度的急剧变化也可能是面瘫的危险因素[6]。

特发性面神经麻痹的病理早期发生面神经水肿,面神经受压或局部循环障碍,早期髓鞘出现水肿,晚期可出现轴索变性,其中以茎乳孔及面神经管内部分最为显著[7]。

1.2 中医病因病机

面神经麻痹是以口角向一侧歪斜、眼睑闭合不全为主症的病症。《黄帝内经》将面瘫称之为“口㖞”、“僻”、“卒口僻”。《金匮要略》将面瘫记录为“㖞僻”,《诸病源候论》则将面神经麻痹称之为“口眼㖞斜”,《三因极一病证方论》名之为“吊线风”。

本病的发生有外感和内伤两个方面因素。内伤多因劳作过度、起居失宜、情绪郁结,导致面部脉络空虚;外感则与风寒或风热之邪乘虚而入有关。《灵枢·经筋》曰:“足阳明之筋……其病……卒口僻,急者目不合,热则筋纵,目不开,颊筋有寒,则急引颊移(哆)口;有热则筋弛纵缓,不胜收,故僻”。隋·巢元方《诸病源候论·风病诸候·风口㖞候》记载:“风邪入于足阳明、手太阳之经,遇寒则筋急引颊,故使口㖞僻,言语不正,而目不能平视。”《圣济总录·风口㖞》载:“《论》曰足阳明脉循颊车,手太阳脉循颈上颊。二经俱受风寒气,筋急引颊,令人口㖞僻,言语不正,目不能平视。”均指出外受风寒是导致该病的重要原因。

病机方面,《金匮要略·中风历节病脉证并治》中记载:“脉络空虚,贼邪不泻,或左或右,邪气反缓,正气即急,正气引邪,㖞僻不遂”。隋·《诸病源候论·妇人杂病诸候·偏风口㖞候》曰:“偏风口㖞,是体虚受风,风入于颊口之筋也。足阳明之筋,上夹于口,其筋偏虚而风因乘之,使其经筋偏急不调,故令口㖞僻也。”明确指出患者脉络空虚,面部经筋易感受外邪,筋肉纵缓不收,而发为面瘫。

2

临床表现[8,9]

发病主要集中在20~40岁,男性较多。大部分为单侧发病,双侧同时发病者极少。少部分患者可反复发作,复发率为2.6%~15.2%,春季和夏季发病率较高,在9月份达到顶峰。

常起病较急,通常表现为患侧口角歪斜、讲话漏风,不能作皱眉、闭目、示齿、鼓腮等动作。进食食物时,常滞留于病侧的齿颊间隙中,并常有口水自患侧流下。泪点随下睑而外翻,使泪液不能按正常引流而致外溢。部分患者起病前几天可有同侧耳后、乳突区轻微疼痛,可于72h内达到高峰。进行体格检查时,可见患侧面肌瘫痪,患侧额纹变浅或消失、眼裂增大、鼻唇沟变浅,面部肌肉运动时,因健侧面部的肌肉收缩正常,牵拉患侧使上述体征更为明显。患侧眼睑闭合不能,闭目时瘫痪侧眼球转向外上方,露出白色巩膜,称Bell现象。

面神经的不同部位损害出现的临床症状也不同:①膝状神经节前损害:鼓索神经损害,舌前2/3味觉障碍;镫骨肌神经分支损害,出现听觉过敏;②膝状神经节损害:不仅表现有面神经麻痹、听觉过敏和舌前2/3味觉障碍,还有耳廓和外耳道感觉迟钝、外耳道和鼓膜上出现疱疹,称亨特综合征(Huntsyndrome),为带状疱疹病毒感染相关;③茎乳孔附近病变:会出现上述周围性面瘫的体征以及耳后区压痛感。

面神经麻痹患者如果恢复不彻底,常伴发瘫痪肌的萎缩、眼睑痉挛、连带运动、患侧面部牵拉感。瘫痪肌的挛缩,表现为病侧鼻唇沟加深、口角反而向患侧歪斜、眼裂缩小;但若让患者做主动运动如鼓腮、示齿时,可发现患侧的面肌收缩异常,而健侧面肌收缩正常,患侧眼裂更小。眼睑痉挛表现为面部稍做剧烈表情时患侧眼周肌肉痉挛。临床常见的连带征包括患者瞬目时病侧上唇轻微颤动;示齿时病侧眼睛不自主闭合;试图闭目时病侧额肌收缩;进食咀嚼时,病侧流泪(鳄鱼泪)伴颞部皮肤潮红、局部发热及汗液分泌等表现。这些现象可能是由于病损后导致再生的神经纤维向邻近其他神经纤维通路生长而支配原来属于其他神经纤维的效应器所致。

3

中西医诊断及辨证论治要点

3.1 西医诊断要点

参照普通高等教育“十五”国家级规划教材《神经病学》第五版[10]:①起病急,常有受凉吹风史,或有病毒感染史。②一侧面部肌肉突然麻痹瘫痪、患侧额纹消失变浅,眼睑闭合不能,鼻唇沟变浅,口角歪斜,鼓腮漏气,食物易滞留于病侧齿颊间,可伴病侧舌前2/3味觉丧失,听觉过敏,多泪等。无其他神经系统阳性体征。③脑CT、MRI检查正常。

疾病分期:①急性期:发病15d以内。②恢复期:发病16d至6月。③后遗症期:发病6月以上。

3.2 中医辨证

本病主要根据面部症状、体征、病程和全身兼症等进行辨证。主症:口眼㖞邪。本病起病急,表现为一侧面部肌肉麻木、瘫痪,额纹消失变浅,眼裂增大,鼻唇沟变浅,口角歪斜,患侧不能皱眉、闭目。部分患者初起时有耳后疼痛、乳突区压痛,还可出现患侧舌前2/3味觉消失或减退,听觉过敏等症状。

3.2.1 辨经络

足太阳、足阳明经筋分别为“目上网”和“目下网”,故眼睑不能闭合者多与之相关;口颊部为手太阳和手、足阳明经筋所主,故口㖞者责之于此三条经筋。耳前、耳后隶属于手、足少阳经筋,故该部位疼痛属于手、足少阳经筋病变。

3.2.2 辨病期

急性期以实为主,后遗症期以虚为主。部分患者病程迁延日久,可因瘫痪肌肉出现挛缩,口角反牵向患侧,形成“倒错”现象,甚则出现面肌痉挛。

3.2.3 辨兼症

一般而言,发病初期,面部有感寒史,舌淡,苔薄白,脉浮紧者,为风寒外袭;继发于风热感冒或其他感染性疾病,舌红,苔薄黄,脉浮数者,为风热侵袭。恢复期或病程较长者,兼肢体困倦无力,舌淡苔白,脉沉细者,为气血不足。部分患者平素过食肥甘厚味,痰浊内蕴,郁久化热,外受风寒,则为风寒外束,内有痰浊或痰热。表现为恶寒、畏风、舌淡、苔白腻或黄腻、脉浮滑等。此外,亦有外伤或手术后所致面瘫,以瘀血阻络为主。

4

鉴别诊断

患者一旦出现面瘫,首先根据典型的体征需要鉴别中枢性和周围性面瘫。在周围性面瘫中,75%为特发性面神经麻痹,大约25%为其它病因所致,需要结合其它情况鉴别:

(1)吉兰–巴雷综合征:急性或亚急性起病,常有发热或腹泻前驱感染病史,突然出现四肢迟缓性瘫痪,伴有双侧周围性面瘫,脑脊液可见蛋白-细胞分离现象。

(2)莱姆神经螺旋体病:多经蜱虫叮咬传播,伴慢性游走性红斑或关节炎史。

(3)糖尿病性神经损害:常伴有其他颅神经损害,以动眼神经、外展神经及面神经损害居多,可单一神经发生。

(4)继发性面神经麻痹:常继发于腮腺炎症或肿瘤、中耳炎等累及面神经的疾病,但多伴随有原发病的其他临床表现。肿瘤压迫也可导致面神经麻痹,多见于桥小脑角肿瘤,如听神经瘤、脑膜瘤等。

(5)外伤性面瘫:多由颅底骨折造成。

5

临床分级与功能评价表

5.1 面瘫运动功能评价量表

5.1.1 House-Brackmann面神经瘫痪分级[11]见表1。

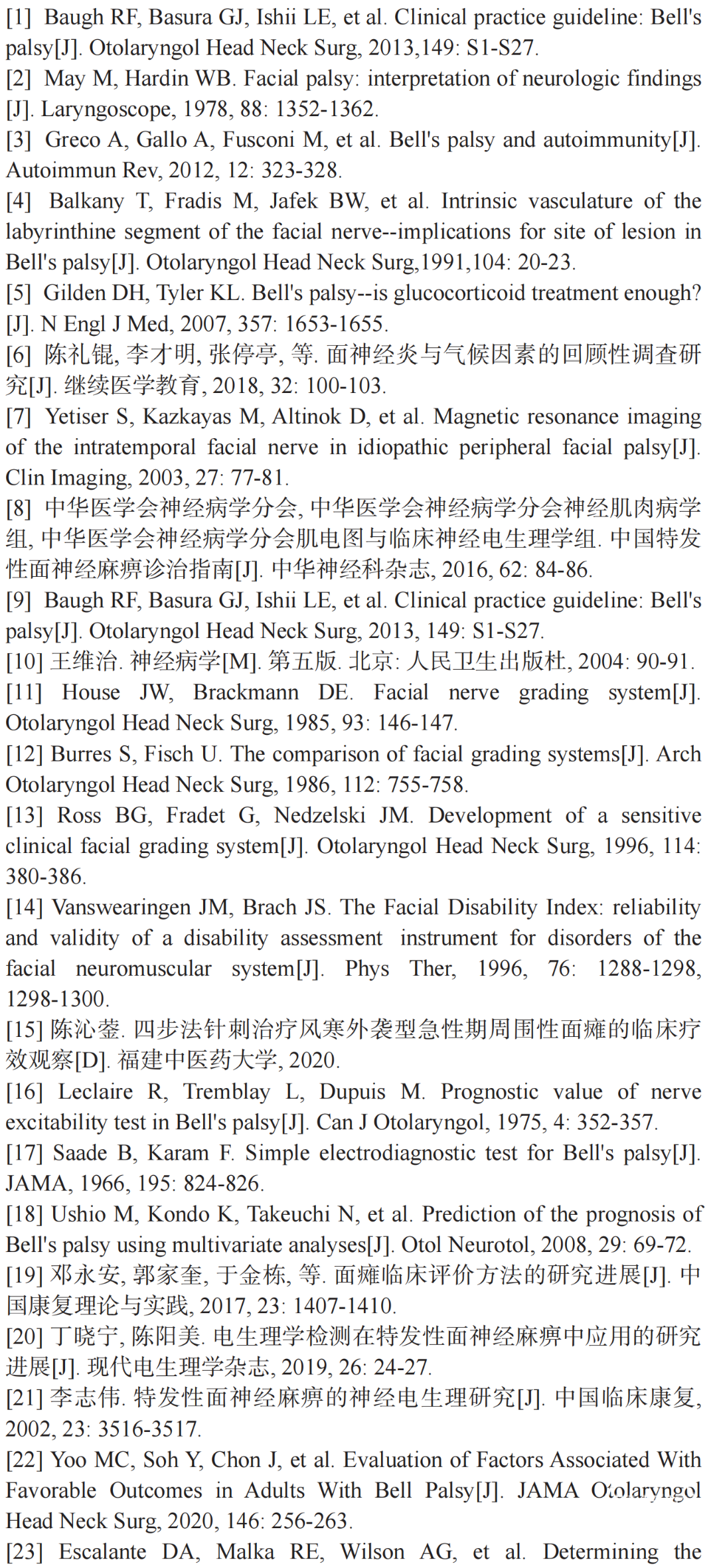

5.1.2 Burres-Fisch面神经评分[12]见表2。

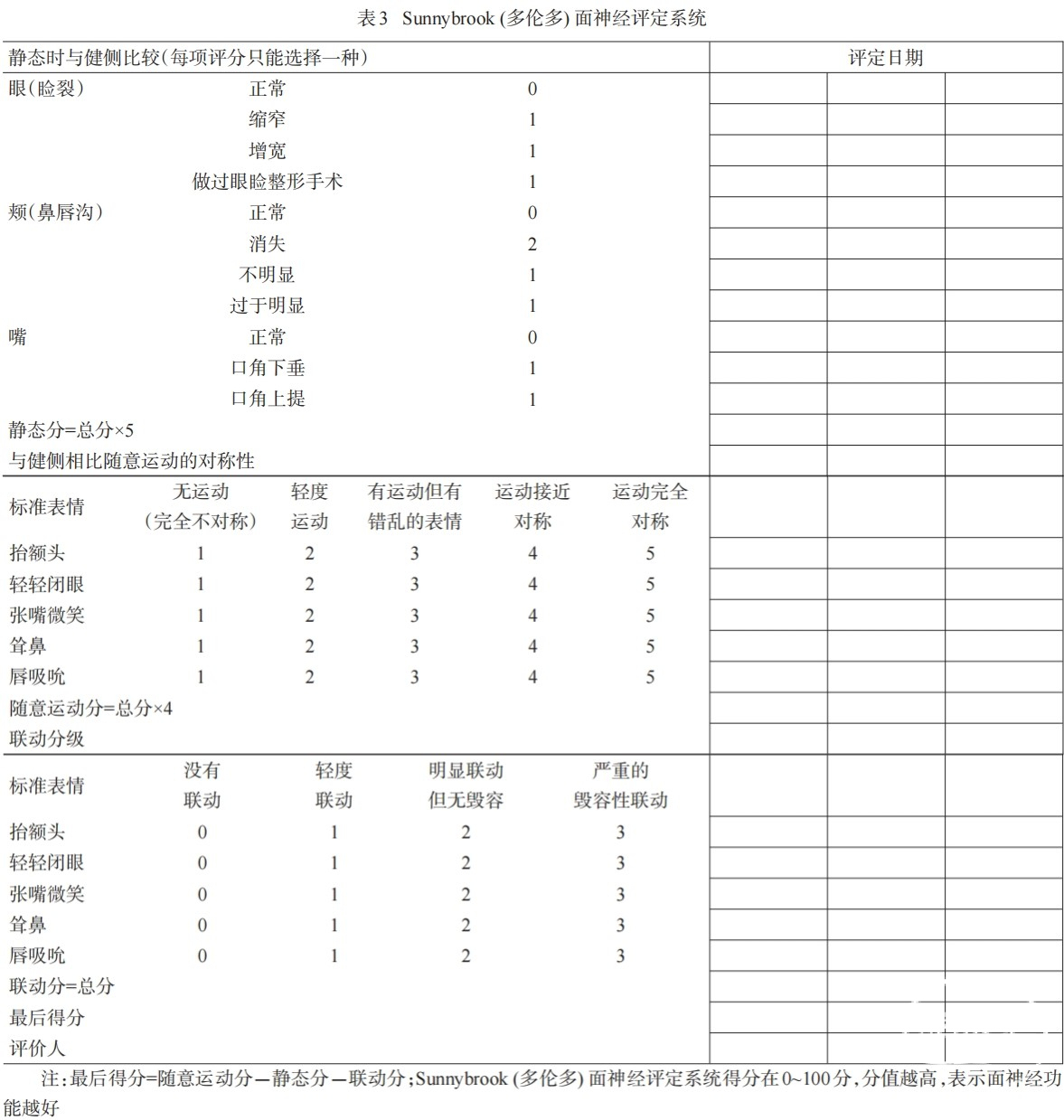

5.1.3 Sunnybrook(多伦多)面神经评定系统[13]见表3。

5.2 面瘫生活质量评价量表

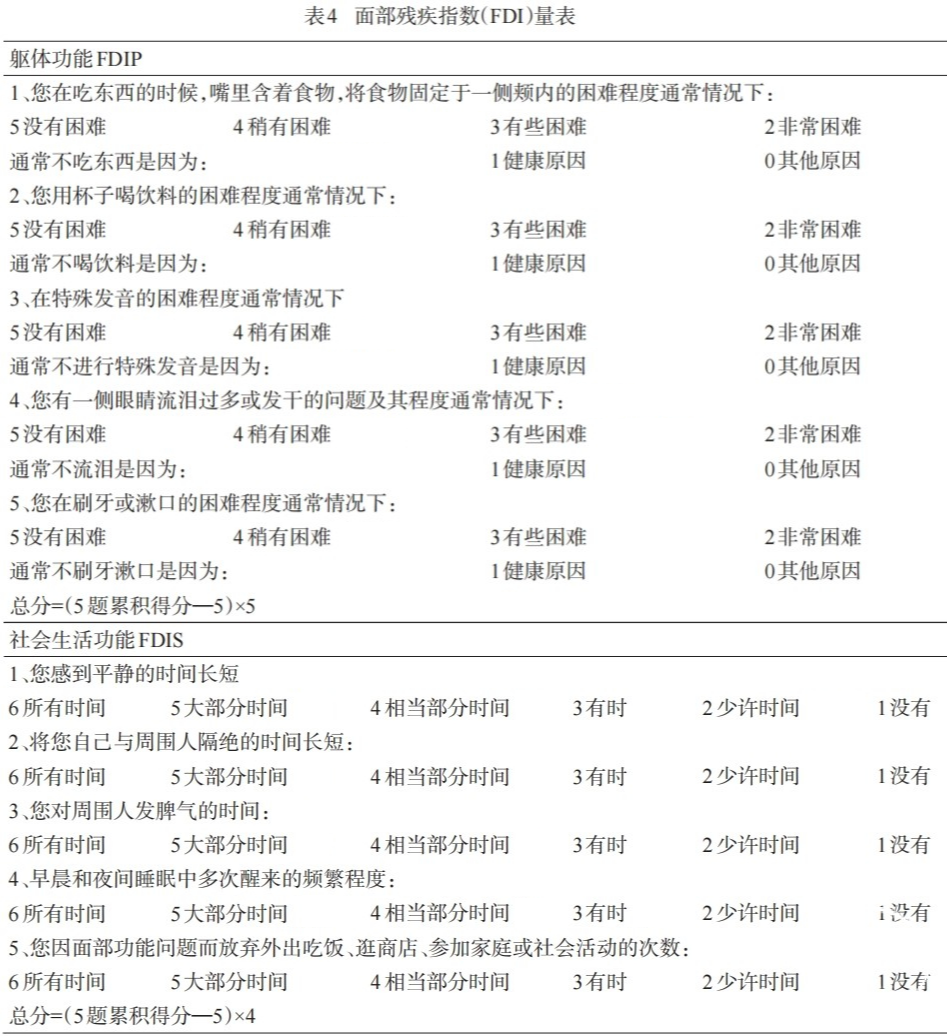

5.2.1 面部残疾指数(FDI)量表[14]见表4。

5.3 面瘫病(面神经炎)中医症状疗效标准(面瘫自身健侧对照评分法)[15]

见表5。

6

临床检查

6.1 电生理

神经电生理检测技术是一种能够快速检测面神经功能的手段,可以为临床预测预后及治疗方法的选择提供参考,促使最大化恢复面神经功能,改善患者生活质量,对临床具有重要的指导意义。常用的神经电生理评测技术包括以下几种:

6.1.1 神经兴奋性试验(nerveexcitabilitytest,NET)[16-19]原理:在面神经损伤的情况下,残留的神经纤维达到一定数量时,在很弱的电流刺激下就可以引起面部肌肉的收缩,从而评估面神经兴奋性,为后期预后提供有效依据。

方法:采用面神经刺激仪对面神经茎乳孔以下神经干进行电脉冲刺激,刺激脉冲的频率为1Hz,时程为1ms,分别测定引起两侧面部肌肉收缩的最小电流强度(刺激阈值)。

结果判定:两侧刺激阈值对比,如两侧相差2~3.5mA即表示患侧有神经变性。预后提示:发病10d内神经兴奋性试验阳性者88%可以完全恢复,反应减弱者73%可以完全恢复,10d内无反应者则不能恢复。

使用注意:对于双侧面神经麻痹不适用。

6.1.2 最大刺激试验(maximumstimulationtest,MST)方法:采用面神经刺激仪器结合超强电流对面神经神经干进行刺激,使所有面神经纤维产生兴奋,比较健侧与患侧面部肌肉收缩强度并分为四级。如果患侧肌肉收缩明显减弱或运动消失,则反映面神经功能恢复不佳,预后较差[20]。

6.1.3 同心圆针电极肌电图(electromyography,EMG)肌电图可以快速、客观地反映神经肌肉本身的功能状态,是目前面瘫最好的神经功能定性检测方法。

方法:用同心圆针电极记录上唇方肌的动作电位,正常静止时肌肉为静息电位,随意收缩时肌肉会出现两相或三相电位的情况。如果插入电位延长、有纤颤电位、正锐波、重收缩募集电位中度减小等情况提示为异常。

检测时间及预后:肌电图检测应在病变2~3周后进行较为适宜,检测时间太早因轴索变性不完全只显示部分异常,检测时间太晚病程转归可能检测不到轴索损伤。病损2~3周未能检测到诱发电位提示完全去神经损害,受损严重,预后较差。如能记录到诱发电位,潜伏期正常,提示神经失用[19,21,22]。

6.1.4 诱发肌电图及神经电图(electroneuronography,EnoG)神经电图又称诱发肌电图,其方法为双刺激的电极在茎乳孔处刺激面神经,记录各周围支支配的口周围肌群的复合动作电位(compoundmuscleactionpotential,CMAP)。采用超强刺激,比较健侧及患侧的双向的复合动作电位,采用振幅减少的百分数来表示神经改变的程度。

结果判定:3周内神经变性程度少于90%的建议可保守治疗[6]。若发病4d程度达50%,6d出现变性达90%,或2d内变性程度增加15%~20%以上,提示有手术探查指征[23,24]。

神经电图的优点:可定量分析神经轴索受损的程度。

6.2 常规磁共振与高分辨磁共振头面部神经学多模态成像检查[25-27]

面神经MRTA和内听道MRI检查必不可少,以排除听神经瘤、面神经瘤、胆脂瘤、脑膜瘤等肿瘤。

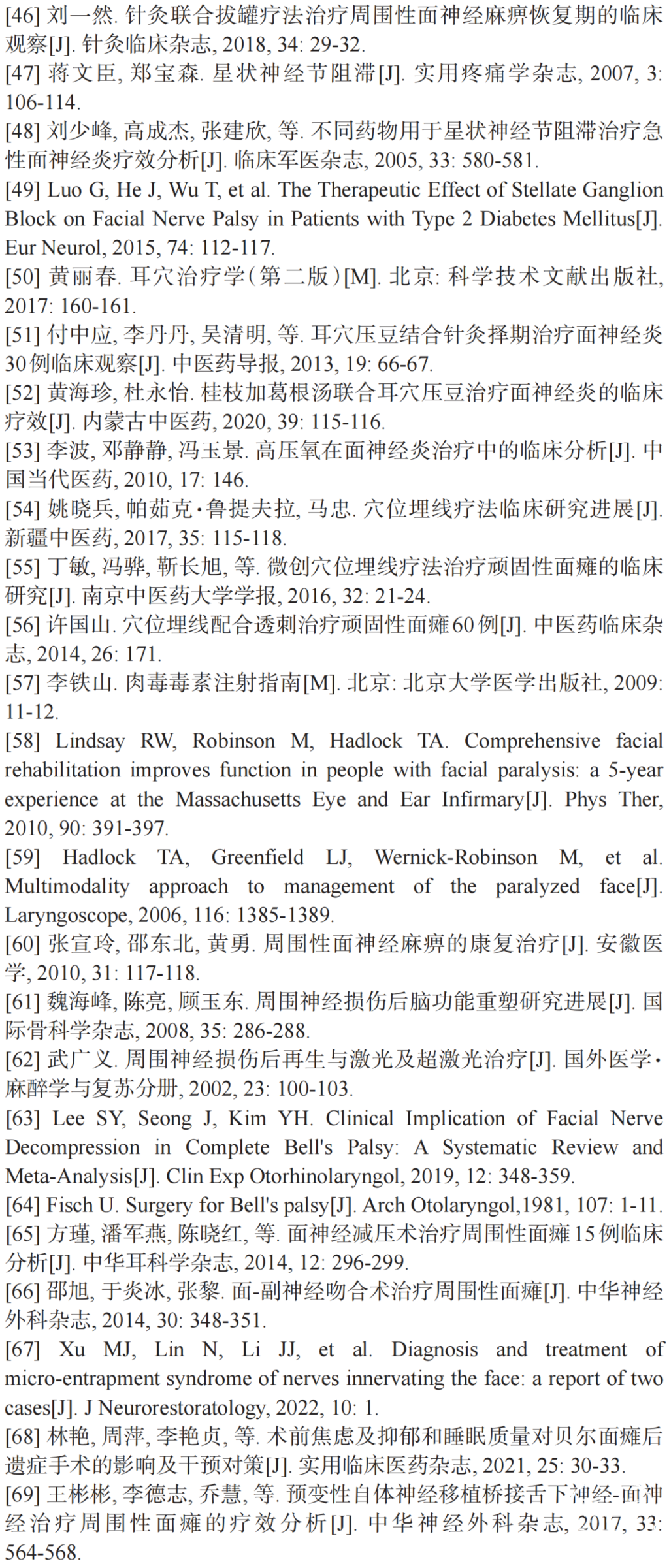

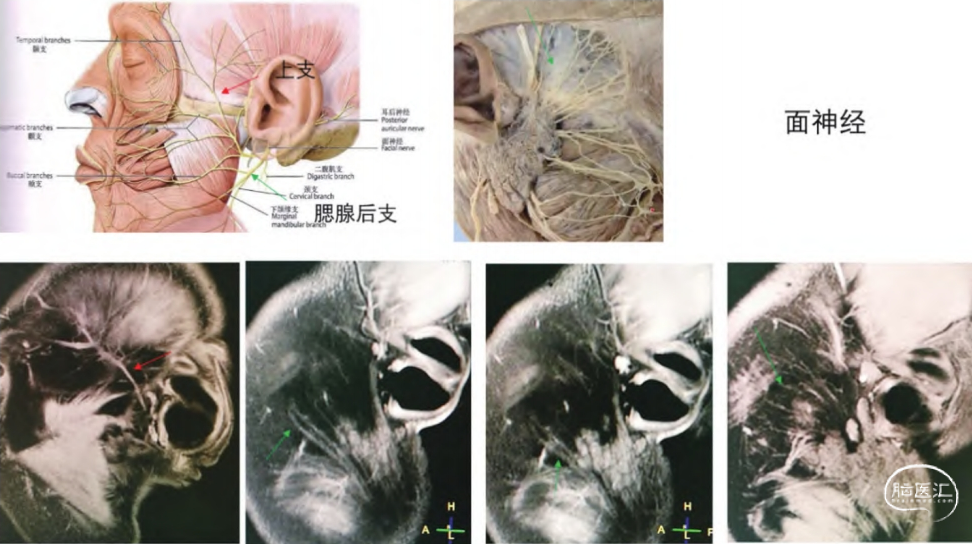

图1 面神经解剖及磁共振(MR)DANTE VISTA技术显示面神经成像

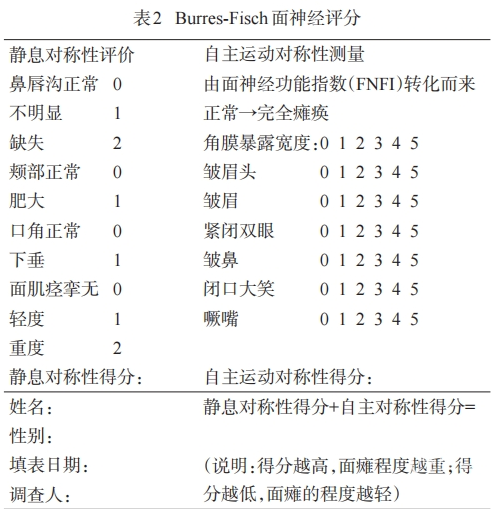

磁共振高分辨多模态影像学技术,其无创,多层次,多方位高清形态学成像,无需造影剂的血流成像(TOF-MRA)和黑血管壁成像(SNAP-MRA),以及脑内对血氧水平依赖进行功能成像(fMRI),弥散及纤维长量成像(DWI、DTI),皮质脑非增强灌注成像(Pcaslperfusion)不仅可以直观探测面神经的中枢脑皮质层面、脑干核团区域,还可获得面神经全程的解剖及功能信息,对神经原发型,或神经周围的软组织及神经生长环境因素而至面神经受累型,均能提供实证、虚证直接可视化依据。3DB-TFE[28]、DANTEVISTA技术(图1)可显示面神经出颅特征及面部主干走行,中医关于“湿症”离不开水的变化,磁共振擅长对水和脂肪的信号强度变化进行检测成像,区分神经炎性肿大(实证)或萎缩纤维化(萎证、痹证),此外还可进行面神经麻痹治疗前后的对比变化成像,MRI有望成为研究中医理论基础的重要手段(图2),提供一种新的客观辨证诊断方法。

图2 磁共振成像(MRI)显示颞颌关节至翼内肌区域不规则片状“湿证”影响区

6.3 超声检查

超声可以评估面神经的大小、回声和血流。高频超声作为一种与神经电生理学相结合的补充技术,可以建立面神经的正常值[29]。当轻度面神经麻痹患者,患者的症状体征不是很明显,同时主观评分系统存在不确定时,超声可为面神经水肿提供影像学证据。在贝尔麻痹症状出现后3d内的超声可以检测到患侧的面神经增大,其结果与贝尔麻痹的最初严重程度呈正相关[30]。此外,高频超声有助于贝尔麻痹症的评估和预后。分别在1周和3个月内对正常面神经和受累面神经进行纵向超声检查。两侧正常神经直径之间存在显著差异,面神经直径与临床分级结果高度相关。超声可识别Ⅱ级患者,对Ⅰ、Ⅱ级患者的疗效评价更具临床意义,因此超声可以为患者和医生提供关于是否继续治疗面瘫的准确指导。在贝尔麻痹症状出现后3个月,远端面神经的直径是贝尔麻痹患者预后的良好预测因子[31]。有助于根据预期预后决定最佳治疗方案。同样面神经超声检查在儿童中也是可行的,有助于儿童面瘫的诊断[32]。

7

治疗

治疗原则:①中西医结合;②急性期:休养生息,减少不良刺激,着重加强神经保护;③恢复期和后遗症期:积极神经修复,适度程序激活冬眠神经,促进神经良好再生;④内外兼治,科学康复训练与治疗,饱和神经修复。

7.1 口服药物

①急性期如有带状疱疹等病毒感染的证据时,可给予抗病毒类药物(如阿昔洛韦、伐昔洛韦)口服;神经营养类包括甲钴胺、维生素B1口服;泼尼松片等糖皮质激素类口服[33-35]。辨证选择口服中药汤剂。

②恢复期建议继续使用神经营养类药物。

③后遗症期患者可酌情间断使用神经营养类药物。

7.2 肌注与静脉药物

①急性期使用脱水剂可减轻神经水肿,通常选用甘露醇125~250mL静脉滴注,一日两次;甲钴胺0.5mg,肌肉注射,每1~2日1次;地塞米松5mg入壶每日1~2次(或选用七叶皂苷钠、甲强龙等);法舒地尔等药物改善微循环;鼠神经生长因子30μg肌肉注射,每日1次。银杏叶提取物15mL,静脉滴注,每日1次,7~10d为一个疗程。可以重复2~4个疗程。

②恢复期和后遗症期患者可间断使用神经营养类药物。

7.3 中医辨证治疗

①风寒袭络,治法:袪风散寒,温经通络。以葛根汤合牵正散加减。药物:麻黄、桂枝、白芍、葛根、白僵蚕、全蝎、制白附子、白芷、炙甘草、生姜、大枣等。汗出多去麻黄;兼吹风后头痛等,可加川芎、羌活等。

②风热袭络证,治法:疏风清热,活血通络。以大秦艽汤加减。药物:秦艽、甘草、川芎、当归、白芍药、细辛、羌活、防风、黄芩、石膏、白芷、白术、生地黄、熟地黄、白茯苓、独活等。带状疱疹引起的,局部红肿灼热,可用龙胆泻肝汤合瓜蒌红花汤加减。

③风痰阻络证,治法:袪风化痰通络。以涤痰汤合牵正散加减。药物:胆南星、竹沥半夏、枳实、茯苓、橘红、石菖蒲、竹茹、白僵蚕、全蝎、制白附子、丝瓜络、炙甘草等。

④气虚血瘀证,治法:益气活血通络。以补阳还五汤合牵正散加减。药物:黄芪、当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、地龙、白僵蚕、全蝎、制白附子、炙甘草等。恶寒者,加桂枝、生姜,甚则加熟附子。

7.4 穴位注射[36]

适用于临床各期患者。选定的腧穴按照由国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》(GB/T12345~2006)的穴位以定位。取穴:腧穴选取患侧的面部的阳白穴、太阳穴、四白穴、迎香穴、巨髎穴、地仓穴、颊车穴等。

穴位注射药物配制(经验方):鼠神经生长因子30μg+甲钴胺0.5mg+维生素B1200mg,配制成约5mL后,穴位注射。

用法用量:每日或隔日注射1次,每次选择6~7个穴位,0.8mL/穴位,将药物缓慢注射,并适度按压15min。每疗程7d。

7.5 中药外治与推拿

适用于临床各期患者。膏摩疗法是发挥推拿和药物的综合治疗作用来防治疾病的一种方法[37]。治疗面瘫时,推拿手法在疏通经络、行气活血的同时可以充分促进中药膏剂内有效成分经皮部络脉、皮部卫气、皮部经穴的途径吸收进入体内,从而发挥推拿和药物的双重功用,进而增强疗效,以达补益气血,濡养筋脉之功效,从而改善面瘫患者面部肌肉运动功能及结构。

7.5.1 膏摩疗法

操作方法如下:①取鲜姜、人参、莲藕、山药、甘草、菊苣、玫瑰、当归等药物制成中药膏剂备用。②观察患者静止、抬眉、闭眼、耸鼻、鼓气、示齿6个动作两侧运动是否对称;沿头面部阳明经、太阳经、少阳经循行部位施以切、循、按压等,以诊察有无疼痛、结节或条索物、凹陷、萎缩等改变,并结合望诊与切诊确定治疗路线。③中药膏摩结合揉、擦、点按、推拨等轻柔的推拿手法沿治疗路线进行操作使药物充分吸收。

具体手法:①颈项部:患侧平擦12遍,健侧平擦2遍;②头面部+颈前部:患侧平擦3遍、揉擦2遍、按压2遍,健侧平擦2遍;③在头维、颔厌、悬颅、悬厘、曲鬓等穴进行点按;④在循经可触结节、条索或凹陷处进行推拨,操作时间30~40min。

7.5.2 外敷疗法[38]

7.5.2.1治疗方法

巴豆3个(去油,制成巴豆霜),鲜生姜拇指大(去皮),共捣如糊状,调和均匀,涂在穴位敷贴上,外敷患处牵正穴3~5h。观察15d,口眼歪斜逐渐恢复。如果效果不理想,待局部皮肤颜色恢复正常后,可再按上法外敷一次,直至痊愈为止。为了更快地让药物发挥作用,在使用药物外敷的同时,特别是天冷或冬季可用热水袋外敷1h,以提高治疗效果。

7.5.2.2注意事项

①外敷时,应取坐位,勿将药液流入眼内或耳内,以免造成耳、眼损伤。在治疗及恢复期间,应用温水洗手、洗脸。避免受风着凉,亦不可用凉水洗衣服,以免加重病情或造成面瘫的复发。②外敷药物可刺激局部皮肤发生水泡,但不应感染化脓,如果感染化脓时,可用25%氯霉素眼药水点滴消炎,控制感染。③外敷疗法,患者仅有拘紧感,无明显疼痛。此法仅为表皮受损,局部皮肤不留色素沉着或疤痕。④为了促进病情更快好转,亦可配合口服犀羚解毒片,每次六片,日三次,十日为一疗程,或用病毒灵0.2克,日三次口服,连服十日。

7.5.3 推拿疗法

7.5.3.1推拿疗法

首需辨经络。眼睑不能闭合者沿足太阳、足阳明经筋在头面部循行部位行轻柔推拿手法;口㖞者于手太阳和手、足阳明经筋在头面部的循行之处行手法操作;耳前、耳后疼痛者沿手、足少阳经筋在头面部循行部位施推拿手法。操作结束后进行功能引导训练以恢复肌肉运动及经络传导记忆,引导过程注意全神贯注,以轻为宜。

7.5.3.2操作频率与疗程

急性期:①第1周,开始治疗1天1次,治疗约5d;②第2周,当额纹变化明显时,隔天一次,治疗约3d;③第3周,继续隔天一次,治疗约3d,治疗3周可以恢复70%~80%;④第4周,治疗1~2次,基本痊愈;⑤巩固治疗根据患者具体情况和需求,可以1周1~2次。恢复期及后遗症期:①第1月,治疗1周3次,治疗约1个月;②第2月,当额纹变化明显时,1周2次,治疗约1个月;③第3月,1周1~2次,治疗约1个月;④第4月,2周治疗1~2次,治疗约1个月;⑤巩固治疗根据患者具体情况和需求,可以2周1次。治疗过程中关注患者病情变化,必要时予以调整治疗方案。

7.5.3.3治疗注意事项

①治疗时手法宜轻不宜重,宜缓不宜急;②避免多重方法进行治疗,尤其是损伤刺激性治疗;③治疗期间忌食白酒,辛辣食物及有兴奋刺激作用的保健品或药物,以免加重病情,甚至引发对侧不适;④避免热敷、外敷发泡药物等;⑤嘱患者遵医嘱,治疗方案根据个人病情而定,切勿模仿。

7.6 针灸

7.6.1 基本治疗

治法:祛风通络,疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主[39]。主穴:攒竹、丝竹空、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、太冲[40-42]。配穴:风寒外袭配风池和风府;风热侵袭配外关和关冲;气血不足配足三里和气海;瘀血阻络配血海;痰湿阻络配丰隆、三阴交;味觉减退配足三里;听觉过敏配阳陵泉;鼻唇沟变浅配迎香;人中沟歪斜配水沟;颏唇沟歪斜配承浆[43]。

操作:急性期可毫针刺法,但面部穴位的手法需要轻柔,可行补法;肢体远端的穴位则手法可重,可行泻法。恢复期,足三里行补法,合谷、太冲行平补平泻法。恢复期主穴多加灸。

疗程:每日1次,5次为1个疗程,每1个疗程间隔2d,中病即止。

7.6.2 其他治疗

①皮肤针法:取阳白、颧髎、地仓、颊车,轻叩,以局部潮红为度,每日或隔日1次。②电针法[33,43]:取太阳、阳白、地仓、颊车。断续波,刺激10~20min,刺激强度以患者面部肌肉出现跳动且能耐受为宜。③刺络拔罐法:取阳白、颧髎、地仓、颊车。用皮肤针叩刺或三棱针点刺出血后加拔火罐。

7.6.3 注意事项[44-46]

①针刺早期局部取穴宜少,手法宜轻。②选穴以患侧局部穴位和双侧合谷为主,刺法以毫针刺法为主,面部穴位宜采用沿皮刺,可配合灸法、TDP照射、超短波等。③急性期患侧局部不建议行电针治疗,恢复期可配合电针治疗。④急性期,部分患者可伴有耳后疼痛及偏头痛等。可配合翳风拔罐刺络放血。⑤急性期过后,可指导患者进行功能恢复锻炼。如对镜子做蹙眉、闭眼、鼓腮等动作。⑥儿童面瘫可采用毫针针刺配合中药治疗,对于3岁以下,不能配合的儿童,可采用快针点刺不留针来治疗。取穴同成人,进针宜浅、手法宜轻。⑦孕期面瘫,禁止针刺水沟、合谷、太冲、三阴交及下腹部等孕妇禁用或慎用的穴位,手法宜轻缓,忌重刺激,注意胎动。⑧面瘫后遗症可根据症状选择面部闪罐等治疗。

7.7 星状神经节阻滞[47-49]

适用于临床各期患者。

原理:星状神经节阻滞技术的原理是将局部麻醉药注入到含有星状神经节的颈部疏松结缔阻滞内,以此来阻滞支配头面颈部、上胸部及上肢的交感神经。这种技术能够改善神经及面部血管的痉挛,增加面部血流和营养的供应,从而减轻或消除管内鞘膜的水肿,增强神经营养,改善缺氧状态,能够减少继发性神经变性并促使神经恢复。星状神经节阻滞可显著提高治愈率,缩短治疗时间,且镇痛复合液中加入皮质类固醇激素不仅不影响糖尿病患者血糖,而且较口服对血糖影响更小。

操作:患者去枕平卧,肩下垫一薄枕,头后仰,充分暴露患者颈部。术者左手置于环状软骨下缘气管旁,等同于第一环状软骨水平,胸锁乳突肌内缘触及颈动脉后,沿气管壁向下,指尖在触及到C6横突前结节后,术者右手持7号针头注射器,从两指间垂直进针,针尖触及C6横突前结节即可。左手固定针头后回抽,回抽物未见血液及脑脊液提示可注药。患侧出现Horner综合征即为阻滞成功的标志,表现为:面微红、眼睑下垂、结膜充血、瞳孔缩小等临床表现。

药物配制:2%利多卡因5mL+甲钴胺0.5mg+维生素B1100mg+地塞米松(或曲安奈德),配制成10mL镇痛复合液。用法用量:镇痛复合液若使用地塞米松,则地塞米松5mg第1~7天,2mg第8~15天,每天治疗1次;若使用曲安奈德,则曲安奈德4mg,每5d治疗1次。15d为一疗程。

禁忌证:出、凝血时间延长或正在进行抗凝治疗者;高度恐惧不合作者;局部炎症、肿瘤、气管造口者;持续强烈咳嗽不止者。

7.8 耳穴

适用于急性期和恢复期患者。

取穴的主穴可包括相应部位、三焦、皮质下、肾上腺。

取穴依据:相应部位是指依面神经麻痹的部位取穴,可疏通面部之经络,调和面部之气血,濡养经筋。三焦:是面、舌咽和迷走神经混合支刺激点,是治疗的主要穴位。皮质下:即可增加对神经功能的调节,也可调节血管的舒缩功能,改善神经血液营养。肾上腺:可促进炎症、水肿的消退,同时抗感染。脾:主肌肉,人体的肌肉依靠脾所运化的水谷精微来营养。口为脾之外窍,脾其荣在唇。取脾以助脾气健旺、气血充足。肝:“肝主疏泄”为“风木之脏”,取肝有畅达气机、养肝熄风和调节精神情志的作用[50-52]。

疗程:耳穴压豆持续20d。5d更换1次,每日摁压10次,每次每穴摁压5~10s,中病即止。三焦、相应部位:为治疗面神经麻痹的主穴,治疗时刺激量宜大,其余配穴可用中等刺激法。耳穴治疗周围性面神经麻痹,可避免不良的局部强刺激导致的面肌痉挛。

7.9 高压氧

主要用于急性期患者。

通过高压氧的治疗,能够大幅提高血液中的物理氧溶解量,同时气弥散距离也明显增大,从而改善受损神经组织的氧供,促进细胞代谢,消除细胞水肿,极大地促进神经功能的恢复。具体方式可为:治疗压力2ATA,吸氧30min,休息5min后继续吸氧30min,10d为1个疗程[53]。

7.10 微创穴位埋线[54-56]

主要用于后遗症期非痉挛型患者。

穴位:阳白、鱼腰、攒竹、丝竹空、承泣、颧髎、颊车、地仓。

准备材料:9号穴位埋线针,2-0可吸收缝合线,络合碘75%酒精,棉签,眼科剪刀,一次性穴位埋线包,创可贴4个。

进针点:阳白、承泣、颧髎、颊车。

操作:进针点严格消毒,戴无菌手套,将穿插有2-0可吸收缝合线的9号埋线针以阳白穴为进针点,分别为阳白透攒竹,阳白透鱼腰,阳白透丝竹空,针尖达到对应穴位后旋转退针;再分别以承泣、颧髎、颊车为进针点,分别采取承泣透地仓,颧髎透地仓,颊车透地仓进行透穴埋线。使用眼科剪刀将露出皮肤的2-0可吸收缝合线剪断,将进针点进行消毒,并用创可贴进行粘贴。

7.11 A型肉毒毒素注射[57]

主要用于后遗症期痉挛型患者。

准备材料:A型肉毒毒素100U,5mL注射器,1mL注射器,10mL生理盐水,0.5in注射针头,络合碘,75%酒精,棉签。

操作:判断引起面肌痉挛的肌肉进行肌肉注射。降眉间肌2.5~5U、眼轮匝肌5U(3~5个点注射)、提上唇肌2U、提口角肌2U、颧大肌2U、口轮匝肌2U、笑肌2.5U、降口角肌2U、皱眉肌5U。按照100U/(2~4)mL的比例进行稀释,用1mL注射器进行分装注射。

注意事项:让患者取半坐位或者仰卧位,避免注射到浅表的血管,注射后适度按压5~10min,酌情施以冰敷减少出血和青肿。

7.12 康复与理疗[58-60]

适用于临床各期患者。

7.12.1康复

7.12.1.1康复训练

康复训练主要通过进行徒手功能训练改善肌肉及筋膜的弹性及张力使瘫痪的肌肉本体感受器受到刺激加快功能重建。原理:物理因子可以有效地减轻周围神经损伤后的病理改变;被动手法训练可以改善神经系统的功能活性,防止疤痕形成,减少神经变性,从而促进周围神经再生;诱导正确的主动运动及提高肌力及破坏联动依靠脑功能重塑原则包括:整合分离原则、用进废退原则和熟能生巧原则[61,62]。

7.12.1.2评估

使用面瘫功能评价量表进行评价。

7.12.1.3制定康复目标

根据病史、肌电图、量表评估及康复查体结合,制定近期目标及远期目标。①近期目标:比较具体,在短期内能达到的,如:嘴角外展可至对侧的三分之一,耐力可提高至10s,颧部可触及肌肉收缩。②远期目标:根据病程、肌电图对比及损伤程度制定,如面瘫功能分级由Ⅱ级提高至Ⅳ级。

7.12.1.4制定训练计划

根据瘫痪程度进行被动运动、筋膜松解。①诱发主动运动:可根据患者能力利用健侧进行主动抬额,并调整抬额的幅度,耐力加大难度。如抬额伴眉头内收,这个过程可反复评估查看是否触及肌肉收缩。②强化主动运动:如予以阻力要求患者控制眼睑上抬下降速度及幅度,双侧交替闭;口唇的缩拢幅度与健侧对比,保持延长;鼓腮能力,能否抗阻,能否运气。③破坏连带动:如眼裂的变小问题,嘱患者缩唇同时眼裂放松甚至张大引导患者分离运动。

7.12.2理疗

早期进行刺激治疗目前存在很大争议,一般建议对于恢复期瘫痪Ⅳ级以上患者可进行低频电疗法。

7.12.2.1治疗作用

刺激运动神经可以引起较大的募集,激活肌肉纤维收缩,防止延缓肌肉萎缩的发生,防止纤维化,硬化和挛缩,可向中枢输入皮肤感觉、运动觉、本体觉的信息冲动促进运动模式的重建。

7.12.2.2治疗频率

每次10min,每日2次,随着功能的恢复,逐步延长刺激时间,调节电流参数过渡到自主控制。

7.13 手术治疗[63-69]

对以上治疗无效的患者,根据病情和自身需求,适时选择手术治疗。

7.13.1 面神经减压术、神经茎乳孔区松解术[63-65],对部分患者神经修复有一定疗效。手术适应证尚待更多研究,一般建议急性期后至恢复期5~6级别重度面瘫经过其他治疗无效或效果差者,可考虑面神经减压术;神经茎乳孔区松解术多用于后遗症期连带运动。

7.13.2 面-舌下神经吻合术、面-副神经吻合术等[66-69],可改善部分患者的症状,适用于后遗症期患者。

7.13.3 面神经高电压长时程脉冲射频术,可激活神经,促进面瘫恢复,对面部神经微卡压综合征有效,适用于恢复期和后遗症期患者。

7.13.4 其他:神经肌肉移植、转位手术等,对严重面瘫改善面容和动力重建有一定效果,适用于后遗症期患者。

需要注意的是,面瘫的外科治疗价值尚存在争议,例如对重度难治性面瘫急性期经乳突入路面神经管次全程减压、面瘫后高兴奋性后遗症(面部联动等)慢性期经乳突入路面神经管垂直段减压加面神经束膜间梳理术等术式的手术指征、方法、疗效、术后并发症等在目前还需要高等级循证医学证据支持。面部神经、肌肉移植、转位手术对于慢性期面瘫及面瘫后高兴奋性后遗症的外科治疗可能有价值,值得整形外科、头颈外科、神经外科等多学科共同积极探讨与推进。

8

结语

随着时代的发展,对面神经功能完美恢复的要求也在提高,本指南突出神经修复理念和中西医药整合理论诊治特点,涵盖当前检查评估治疗技术手段,有新总结的治疗方案,有传统行之有效的针灸和推拿,也有现代的各种手术干预;有神经修复,也有专业的神经康复,着力解决现代社会面瘫患者的需求。相信随着AI技术的融合,精准诊断和精准治疗将进一步提高疗效。限于我们时间和水平有限,期待再版进一步完善。

指南编写专家成员及单位(按照姓氏汉语拼音排序):

包义君(中国医科大学附属第四医院神经外科,辽宁沈阳110084)

卜云芸(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)超声科,北京100040)

陈红伟(航空总医院脑脊液病神经外科,北京100012)

陈立华(电子科技大学四川省人民医院神经外科,四川成都610072)

陈琳(北京中医药大学东直门医院神经外科,北京100700)

陈陆馗(南方医科大学中西医结合医院神经外科,广东广州510315)

陈世文(上海市第六人民医院,上海交通大学医学院附属第六人民医院神经外科,上海200233)

楚长彪(首都医科大学宣武医院神经内科,北京100054)

戴宜武(解放军总医院神经外科学部暨第七医学中心神经外科,北京100700)

党木仁(新疆医科大学第一附属医院神经外科中心神经外科,新疆乌鲁木齐830000)

封亚平(联勤保障部队第九二〇医院神经外科,云南昆明650032)

宫媛媛(北京中医药大学东直门医院推拿科,北京100700)

龚淑梅(郑州大学第五附属医院神经外科,河南郑州450052)

郭晓玲(联勤保障部队第九八一医院神经内科,河北承德067000)

郭燕舞(南方医科大学珠江医院功能神经外科,广东广州510282)

何超(浙江省诸暨市人民医院神经外科,浙江诸暨311800)

何江泓(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科,北京100070)

何乐(清华大学生物医学影像中心,北京100084)

胡韶山(浙江省人民医院神经外科,浙江杭州310006)

黄红云(北京市虹天济神经科学研究院,北京100041)

孔令博(北京中医药大学东直门医院脑病中心,北京101121)

李聪(广州中医药大学第二附属医院神经外科,广东广州510120)

李恩(郑州大学第一附属医院神经外科,河南郑州450000)

李建军(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)医疗美容科,北京100040)

李力仙(哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科,黑龙江哈尔滨150001)

李洛(青岛市东部市立医院神经外科,山东青岛266000)

李媛(陆军军医大学第一附属医院神经内科,重庆400038)

刘海生(北京大学首钢医院神经外科,北京100040)

刘长信(北京中医药大学东直门医院推拿科,北京100700)

卢明(湖南师范大学第二附属医院-联勤保障部队第921医院神经外科,湖南长沙410003)

鲁军体(湖北省十堰市太和医院神经外科,湖北十堰420000)

吕立权(上海长征医院神经外科,上海200003)

马云富(郑州大学第三附属医院神经外科,河南郑州450000)

满勇(郑州市第二人民医院神经外科,河南郑州450000)

苗素华(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经电生理科,北京100084)

穆林森(广东三九脑科医院神经外科,广东广州510515)

倪红斌(南京大学医学院附属鼓楼医院神经外科,江苏南京210008)

彭丹涛(中日友好医院神经科,北京100029)

乔立艳(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经内科,北京100040)

曲辉(首都医科大学附属北京天坛医院神经内科,北京100070)

曲志峰(解放军总医院第一医学中心神经外科医学部派驻第六医学中心神经外科,北京100048)

屈传强(山东第一医科大学附属省立医院神经内科,山东济南250021)

屈素清(解放军总医院第六医学中心儿科,北京100048)

屈新辉(江西省人民医院神经内科,江西南昌330006)

任志强(北京市通州区中西医结合医院急诊科,北京101100)

邵彤(济宁医学院附属医院神经外科,山东济宁272029)

佘晓春(南通大学附属如东医院神经外科,江苏如东226400)

舒凯(华中科技大学同济医学院附属同济医院神经外科,湖北武汉430030)

孙君昭(解放军总医院第一医学中心神经外科医学部派驻第六医学中心神经外科,北京100048)

唐洲平(华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科,湖北武汉430030)

万继峰(北京中医药大学东直门医院脑病科一区,北京100700)

万志荣(航天中心医院神经内科,北京100049)

王翀(复旦大学附属徐汇医院神经外科,上海200020)

王飞(郑州市第二人民医院神经外科,河南郑州450000)

王亚明(首都医科大学宣武医院神经外科,北京100054)

温林豹(贵州中医药大学第二附属医院神经外科,贵州贵阳550003)

温玉星(福建省立医院神经外科,福建福州350001)

吴军(北京大学深圳医院神经内科,广东深圳518036)

郗海涛(首都医科大学附属北京康复医院神经内科,北京100144)

向光红(湖南省第二人民医院神经内科,湖南长沙410007)

谢嵘(复旦大学附属华山医院神经外科,上海200040)

熊南翔(武汉大学中南医院神经外科,湖北武汉430070)

徐成伟(内蒙古医科大学附属医院神经外科,内蒙古自治区呼和浩特010050)

许典双(暨南大学附属第一医院神经外科,广东广州510630)

薛孟周(郑州大学第二附属医院脑血管病科,河南郑州450000)

杨波(郑州大学一附院神经外科,河南郑州450000)

杨会霞(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)科教处,北京100084)

杨军(北京大学第三医院神经外科,北京100191)

杨利(深圳大学附属华南医院中医科,广东深圳518111)

杨学军(清华大学附属北京清华长庚医院神经外科,北京102218)

尹丰(航天中心医院神经外科,北京100049)

袁宏伟(北京中医药大学东直门医院针灸科,北京100700)

张春阳(内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院神经外科,内蒙古包头014010)

张红波(南昌大学第二附属医院神经外科,江西南昌330006)

张家成(北京中医药大学东直门医院脑病中心,北京101121)

张黎(中日友好医院神经外科,北京100029)

张萍(华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科,湖北武汉430030)

张文川(上海交通大学医学院附属第九人民医院神经外科,上海200011)

张岩松(南京脑科医院神经外科,江苏南京210029)

张志强(广州中医药大学第二附属医院神经外科,广东广州510120)

赵建华(新乡医学院第一附属医院神经内科河南省神经修复重点实验室,河南新乡453100)

赵忙所(清华大学玉泉医院(清华大学中西医结合医院)神经内科,北京100040)

赵澎(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科,北京100070)

赵天智(空军军医大学第二附属医院神经外科,陕西西安710038)

赵希朋(河南大学第一附属医院康复科,河南开封450001)

赵燕星(中国中医科学院广安门医院麻醉疼痛科,北京100053)

赵玉琦(南阳理工学院第一附属医院神经外科,河南南阳473000)

赵长地(山东省济宁市第一人民医院功能神经外科,山东济宁272100)

赵中甫(河南省许昌市中心医院医院神经外科,河南许昌461000)

郑遵成(泰安市中心医院康复科,山东泰安271000)

钟书(广西壮族自治区人民医院脑血管病外科,广西南宁530021)

朱国华(新疆医科大学第一附属医院神经外科中心,新疆乌鲁木齐830000)

朱宏伟(首都医科大学宣武医院神经外科,北京100053)

宗淼(北京电力医院神经外科,北京100073)

编写秘书:

孙婷芳、林楠、李仰敏、徐梦娇、李博、陈国梁、左龙、刘民生、逯小芳、王超