病史简介 患者,男,71岁,因“ 头部外伤5月,两次钻孔引流术后复发9天 ”入院。 患者5月前不慎头部外伤,当时无黑懵晕厥,无头痛头晕,未重视治疗,3月余前无明显诱因下出现头痛,伴头晕,伴行走不稳,前往外院就诊,查头颅CT示:右侧额颞顶枕部慢性硬膜下血肿考虑(图1),行钻孔引流术。术后复查头颅CT提示右侧额颞顶枕慢性硬膜下血肿钻孔引流术后改变(图2),术后症状好转出院。2月前(术后1月)患者再次出现头痛晕头晕等症状,复查头颅CT:右侧额颞顶枕硬膜下血肿,脑实质受压,中线轻度左偏(图3)。遂再次行右额颞顶枕部硬膜下血肿钻孔引流术,术后患者头痛无明显好转,伴左侧肢体乏力,复查头颅CT见术后局部血肿形成(图4)并进行性增大(图5)。 转来浙医二院神经外科,拟“右侧硬膜下血肿术后再出血”收住入院。 患者既往有糖尿病病史10多年,皮下注射诺和灵胰岛素及口服二甲双胍片治疗,未规律监测血糖。无其他用药史,否认有自发性出血病史。

图1. 外院第1次术前头颅CT提示:右侧额颞顶枕慢性硬膜下血肿考虑。血肿为稍高密度,伴局部高密度。

图2. 外院第1次术后头颅CT提示:右侧额颞顶枕慢性硬膜下血肿钻孔引流术后,血肿基本清除。

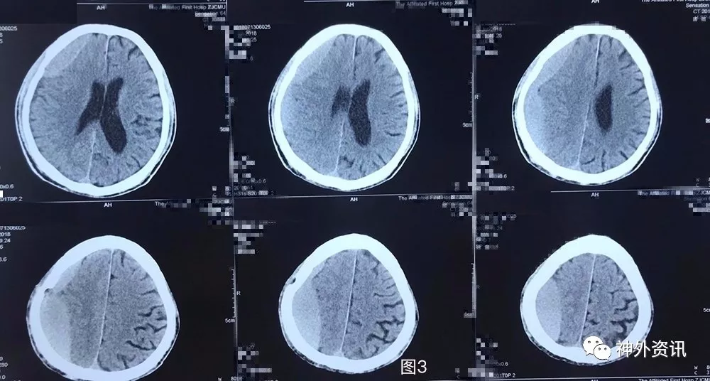

图3. 外院第2次手术前头颅CT:右侧额颞顶枕硬膜下血肿复发,血肿为稍高密度,脑实质受压,中线轻度左偏。

图4. 第2次手术后1天头颅CT提示:右侧额颞顶枕硬膜下血肿钻孔引流术后再次局部血肿形成。

图5. 第2次手术后4天头颅CT提示:右侧额颞顶枕硬膜下血肿局部血肿继续增大。

入院查体: 神志清,精神软,GCS 15分,双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,左侧肢体肌力稍差,4级+,右侧肢体肌力5级,病理征未引出。 入院后复查头颅CT,提示右侧额颞顶枕硬膜下血肿与上片比较无明显再增大,局部伴积气(图6)。实验室检查凝血功能正常。

图6. 浙医二院术前头颅CT提示:右侧额颞顶枕硬膜下血肿与前片比,基本稳定,局部伴积气。

诊疗经过

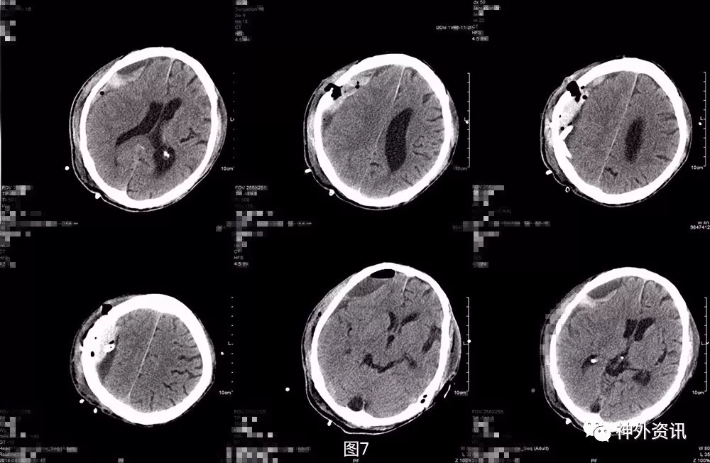

科室术前讨论,考虑患者两次手术后再出血,局部占位较大伴中线偏移,有对侧肢体肌力下降。有再手术指证,可延长原手术切口为皮瓣并行局部小骨窗血肿清除术,或暂时先保守治疗。与患者家属言明两者治疗利弊,家属要求再次手术。采取延长原手术切口为皮瓣并行局部小骨窗清除血肿。逐行右侧额颞顶枕部马蹄形切口,原顶结节钻孔一个,铣刀形成颞顶骨瓣约4cm*5cm左右,脑膜四周悬吊,剪开硬脑膜,见硬膜下大量血肿,清除约50ml,部分血肿包膜形成,予以一并清除。冲洗术野未见明显出血,术后颅压不高,硬膜下放引流管1根。 术后第2天复查头颅CT及MRI,提示局部仍有血肿,并见积气积液,占位较术前减少(图7)。

图7. 第三次术后第2天头颅CT及MRI提示:局部仍有血肿,可见积气积液,中线好转。 术后第3天患者出现意识变差及左肢体肌力进一步下降,查体:嗜睡,GCS14分,双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,左侧肢体肌2级,右侧肢体肌力5级,病理征未引出。急诊头颅CT提示局部积血积气积液较前片似有增多(图8)。与家属言明再次手术指征,风险及并发症等,家属要求保守,暂不手术。遂予以加用脱水药物及阿托伐他汀保守治疗。

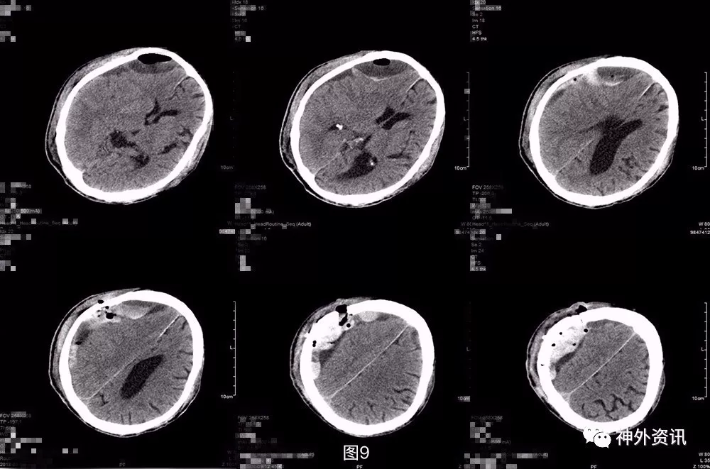

图8. 第三次术后第3天头颅CT提示:局部积血积气积液较前片似有增多。 第三次术后第5天再次复查头颅CT,显示局部积气比前片吸收,但积血积液仍较明显(图9)。考虑患者神志及肢体肌力基本同前,继续予以药物保守治疗。之后患者逐渐神志转清,左侧肢体肌力好转至3-4级,期间复查头颅CT(图10)提示局部积血密度逐渐下降,提示血肿液化可能,于术后半月稳定后转康复治疗,定期复查头颅CT。

图9. 第三次术后第5天头颅CT,显示局部积气比前片吸收,但积血积液仍较明显。

图10. 第三次术后第10天,局部积血密度逐渐下降,提示血肿液化可能。 出院后患者分别于术后3周,术后5周复查头颅CT,提示血肿密度较前持续下降,中线偏移好转,占位效应较前有所缓解(图11)。

图11. 第三次术后3周,术后5周头颅CT,提示血肿密度较前持续下降,中线偏移好转,占位效应较前有所缓解。 目前患者查体神志清,精神可,GCS 15分,双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,心肺听诊无殊,腹软,无压痛反跳痛,左侧肢体肌5级—,右侧肢体肌力5级,病理征未引出。继续恢复中。 讨论 慢性硬膜下血肿是神经外科临床常见的一类疾病,它易发于老年患者[1,2],且患者往往存在轻度至中度的脑外伤病史[2,3]。其他与这一疾病发生相关的危险因素包括酒精成瘾,脑脊液引流,使用抗血小板药物,凝血功能障碍以及使用抗凝药物等[2,4,5]。当慢性硬膜下血肿形成对脑组织的压迫并且继发了与之相关的神经功能障碍时,称为症状性慢性硬膜下血肿。通常情况下,针对有神经功能障碍症状的慢性硬膜下血肿,通过步骤相对简单的经典钻孔引流手术,能够取得较好的治疗效果[6]。 然而,慢性硬膜下血肿术后血肿复发是一直困扰神经外科医生的难题,部分顽固性复发性慢性硬膜下血肿患者因反复血肿复发多次手术,增加了手术相关并发症的发生率,严重影响患者预后。回顾文献,不同国家慢性硬膜下血肿的总体复发率约为11.5%-27%[7-10],其机制可能与血肿腔局部炎症反应以及局部新生血管的形成并增加包膜渗透性等相关。 与慢性硬膜下血肿复发相关的危险因素至今仍没有统一的定论。在不同的既往文献中,其主要包括:凝血功能异常或抗凝药物使用[11,12],性别男性[13,14],高血压[15,16],糖尿病[11,16,17],双侧血肿[15,16],术前血肿量大[11,18],血肿腔存在分隔[18-20],CT血肿表现为混杂密度[18,21-23],MRI血肿T1相表现为等或低密度[24]以及术前中线移位程度[15,20]等。相比于以上与患者既往基础状态以及术前血肿具体表现相关的危险因素,临床上神经外科医生更加关注与治疗及手术相关的血肿复发危险因素,包括术后占位效应[11,25],术后血肿残留量[18,19],手术具体方式[26],术后是否引流[27-30]、术中是否进行血肿腔冲洗[12,14,31]以及术后体位[32]等。 本病例患者为老年男性,既往糖尿病病史,其一般状态提示存在术后血肿复发相关危险因素。 另患者在浙医二院神经外科入院前近期已于外院行两次钻孔引流手术治疗,且第二次手术后出现精神软以及血肿对侧肢体肌力下降,CT提示血肿腔残留伴局部新近血肿形成,提示该患者受占位效应难以消除、血肿局部包膜形成等因素影响,再次行单纯钻孔引流术可能难以取得理想效果。 故术前科室讨论过程中就治疗方案主要形成三种意见: 1. 结合患者术前影像学检查,患者术前硬膜下血肿非完全慢性血肿,故考虑根据硬膜下血肿范围行大骨瓣血肿清除术,最大程度上清除硬膜下血肿,消除血肿腔占位效应; 2. 患者术前CT检查提示血肿腔呈混杂密度,而非完全急性血肿或亚急性血肿,且血肿最厚部位基本位于前两次手术钻孔部位,结合患者高龄,术前卧床半月,已存在轻度肺部感染等术后并发症这一情况,可考虑延长原手术切口为皮瓣并行局部小骨窗血肿清除术; 3. 保守治疗。经与患者家属充分沟通后,最终选择第二种治疗方案:术中铣刀形成颞顶骨瓣约4cm*5cm左右,可及部分血肿包膜形成,予以连同血肿一并清除,冲洗术野未见明显出血后硬膜下放引流管1根。然而,术后复查头颅CT提示局部积血虽较术前有减少,但血肿腔占位效应仍未消除,且局部仍有新近出血。 当术后第3天患者出现意识下降为嗜睡,手术对侧肢体肌力由4级下降为2级时,该患者的治疗可以说是已处于两难的境地: 一方面,患者临床症状进展,复查头颅CT提示局部积血较前似稍有增多,存在进一步手术干预的指征;但另一方面,实际情况表明该患者再次行钻孔引流术或局部小骨窗血肿清除术可能难以取得理想效果,而行大骨瓣血肿清除术手术风险及术后并发症发生率均相对较高,无法绝对保证改善患者预后。经与患者家属沟通后,最终决定暂加用脱水药物治疗,严密观察患者临床症状变化并密切复查头颅CT。 在其后的CT复查中,患者硬膜下血肿仍有增多趋势,但考虑到患者临床症状未出现进展,因此继续予以药物保守治疗。至出院时,患者临床症状已逐渐好转,神志转清,左侧肢体肌力恢复至3-4级,头颅CT结果显示颅内血肿密度逐渐下降,提示血肿逐渐液化,但血肿腔体积未见明显减小,占位效应并未消除。出院后患者定期复查头颅CT,至术后5周,患者头颅CT结果提示血肿密度较前持续下降,中线偏移好转,占位效应较前有所缓解。 回顾本病例,除外患者自身因素,临床医生能够对其硬膜下血肿术后复发产生的影响主要仍集中在具体的治疗或手术方案上。回顾以往文献,针对此类患者,临床上可采取的手术方式除了上文中提到的几种以外还包括钻双孔引流等,而钻双孔后术后引流装置的设置还包括单纯硬膜下被动引流[33],覆盖双孔的帽状腱膜下引流[34]以及术后持续冲洗引流[33]等。近年来,随着内镜技术的发展,亦有通过内镜技术在清除血肿的同时在可视条件下进一步清除血肿包膜与其分隔等易复发因素的相关报道,但这些不同的治疗方法在降低复发率以及改善预后方面仍缺乏多中心大样本研究结果的支持。近期,JAMA发表的我国有关阿托伐他汀治疗中国慢性硬膜下血肿患者有效性和安全性的RCT研究结论提示阿托伐他汀类药物作为一种非手术治疗慢性硬膜下血肿的替代方案可能是有效且安全的。[36] 在大部分神经外科医生的以往认识中,有症状的慢性硬膜下血肿患者通过手术治疗,大部分患者均能取得较好的预后。然而,最近日本学者回顾分析了日本国内超过6万例慢性硬膜下血肿患者的数据后得出结论提示[37],在70-79岁患者中,14.8%的患者需要至康复中心继续治疗或需要继续家庭护理,预后不佳(mRS 3-6)的患者比率超过20%(20.4%);而在80-89岁患者中,26.2%的患者需要至康复中心继续治疗或需要继续家庭护理,预后不佳(mRS 3-6)的患者比率接近40%(37.4%);在90岁以上患者中,超过三分之一(38.1%)的患者需要至康复中心继续治疗或需要继续家庭护理,预后不佳(mRS 3-6)的患者比率甚至超过了一半(56.8%)。 该研究同时提示,慢性硬膜下血肿术后的总体复发率为13.1%,且基本随着年龄增加比率不断上升。值得注意的是,与以往的类似研究对比[38],该研究发现虽然近年来诊疗水平取得了很大进步,但慢性硬膜下血肿患者出现最终预后不佳(mRS 3-6)的比率反而从以往的14.5%上升至28.4%,增加了近1倍。该研究分析这可能是由于近年来日本社会人口老龄化加剧、就诊患者年龄增长所导致的。这一大样本研究对我们有很大的启示作用,因为我国与其人种类似,且同样面临着人口老龄化的问题。我们认为,随着社会人口年龄结构的变化,慢性硬膜下血肿这一疾病的流行病学特征也已经随之发生了变化,其可能不再是我们传统意义上所认为的易治疗且相对预后较好的一类疾病,而是已经成为了一类容易出现不良预后且易复发的难治性疾病,需要我们广大神经外科医师不断改变认识并在临床工作中加强对其复杂性的重视。