众所周知,诸如面肌痉挛、三叉神经痛、舌咽神经痛等颅神经疾病,微血管减压术(MVD)是目前唯一针对病因的首选外科治疗方式。而随着微创理念的伸入,技术的不断革新,神经内镜因其广角视野、抵近观察的特点,在MVD手术中有着独特的优势。

下面我们来介绍由施炜教授团队完成的两例单纯内镜下微血管减压(EMVD)的手术病例。

CASE 1 :左侧面肌痉挛

刘**,65岁女性

阵发性左颜面部不自主抽动半年

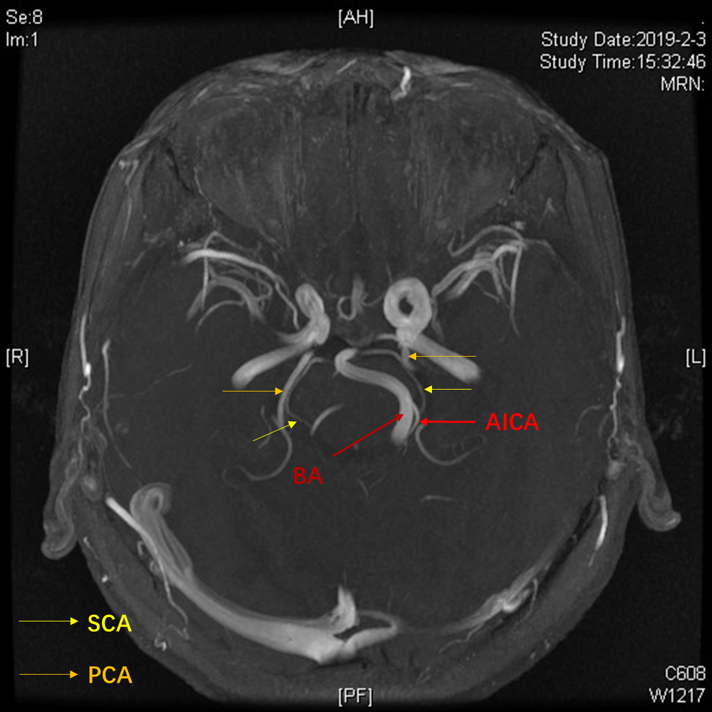

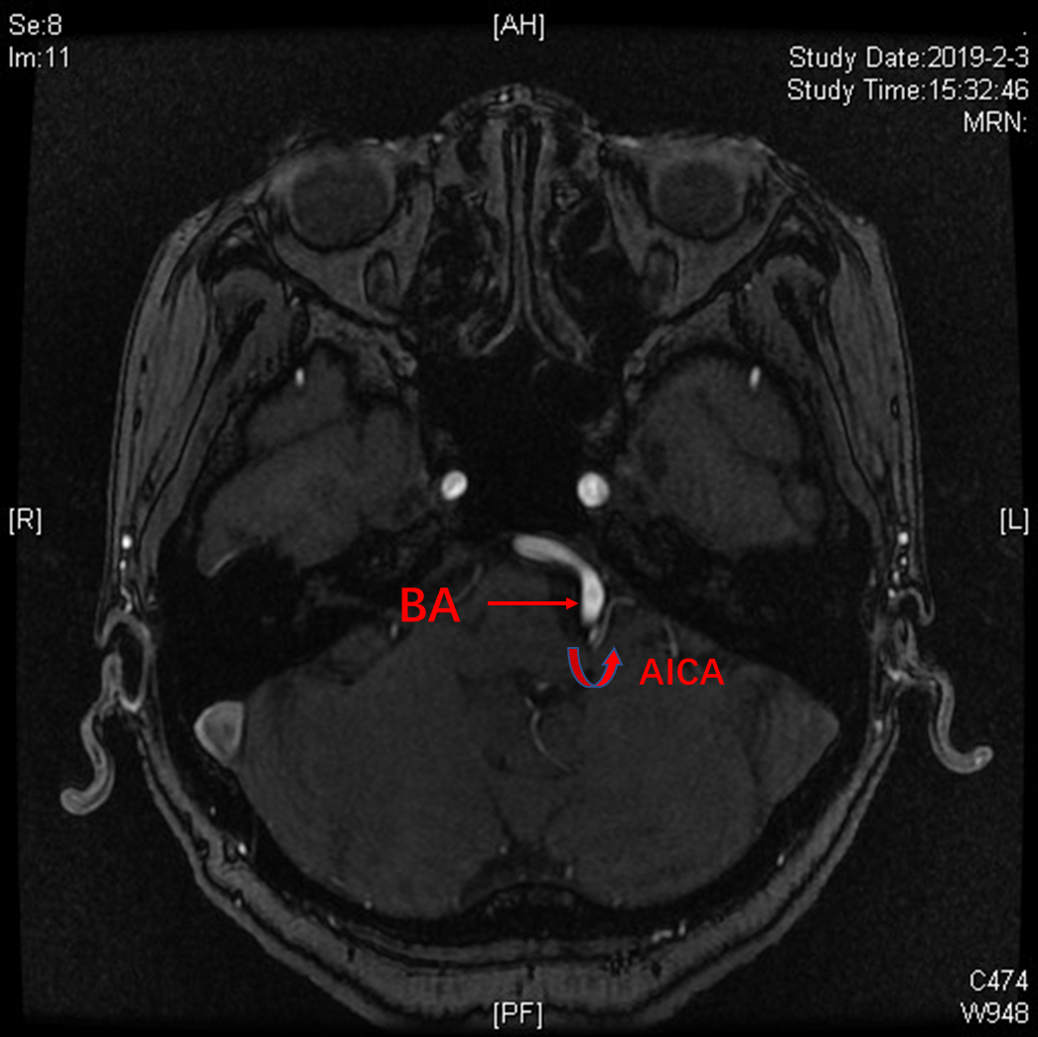

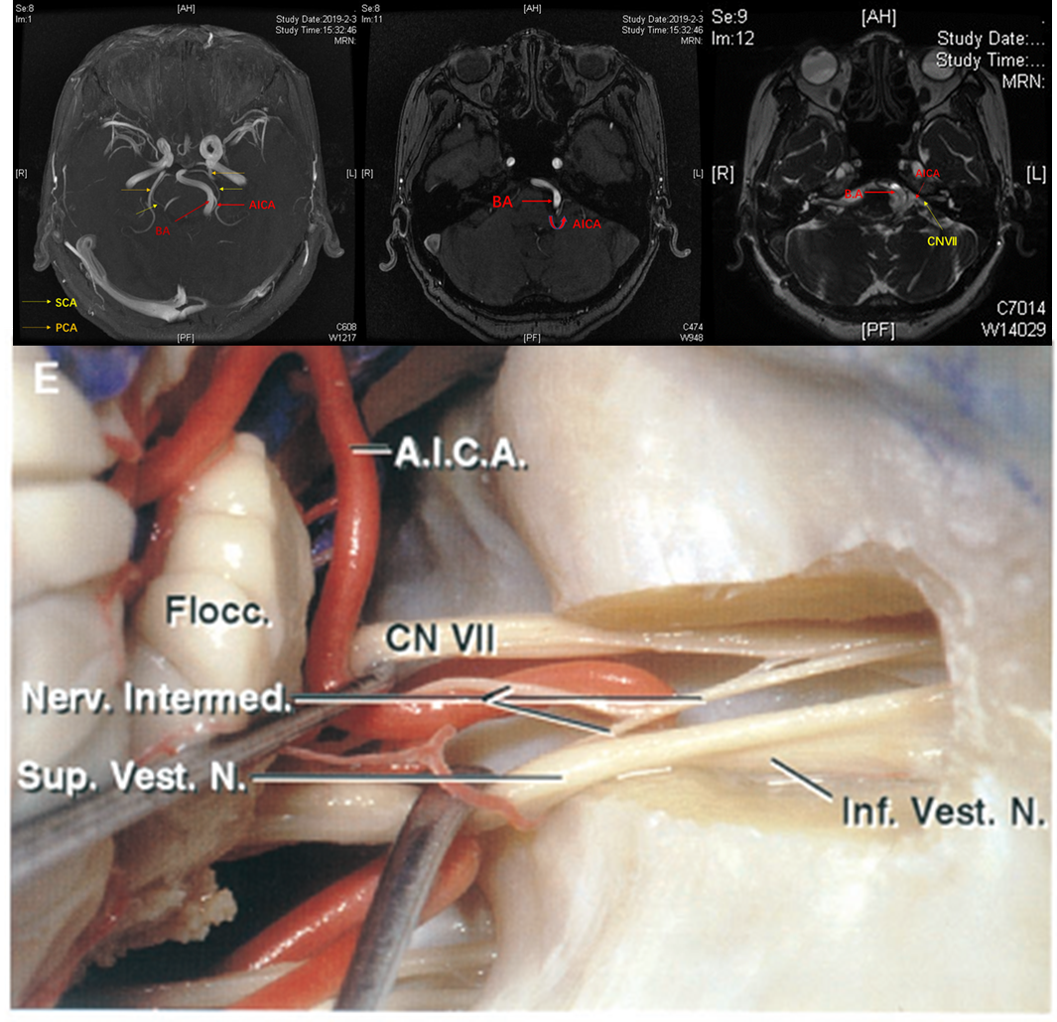

术前3D-TOF序列提示基底动脉迂曲,偏向左侧,小脑前下动脉从基底动脉发出。

TOF序列可见小脑前下动脉从基底动脉发出后,先向下走行,进入面听神经出脑干处,形成一个袢伸入REZ区,再绕向外上方。

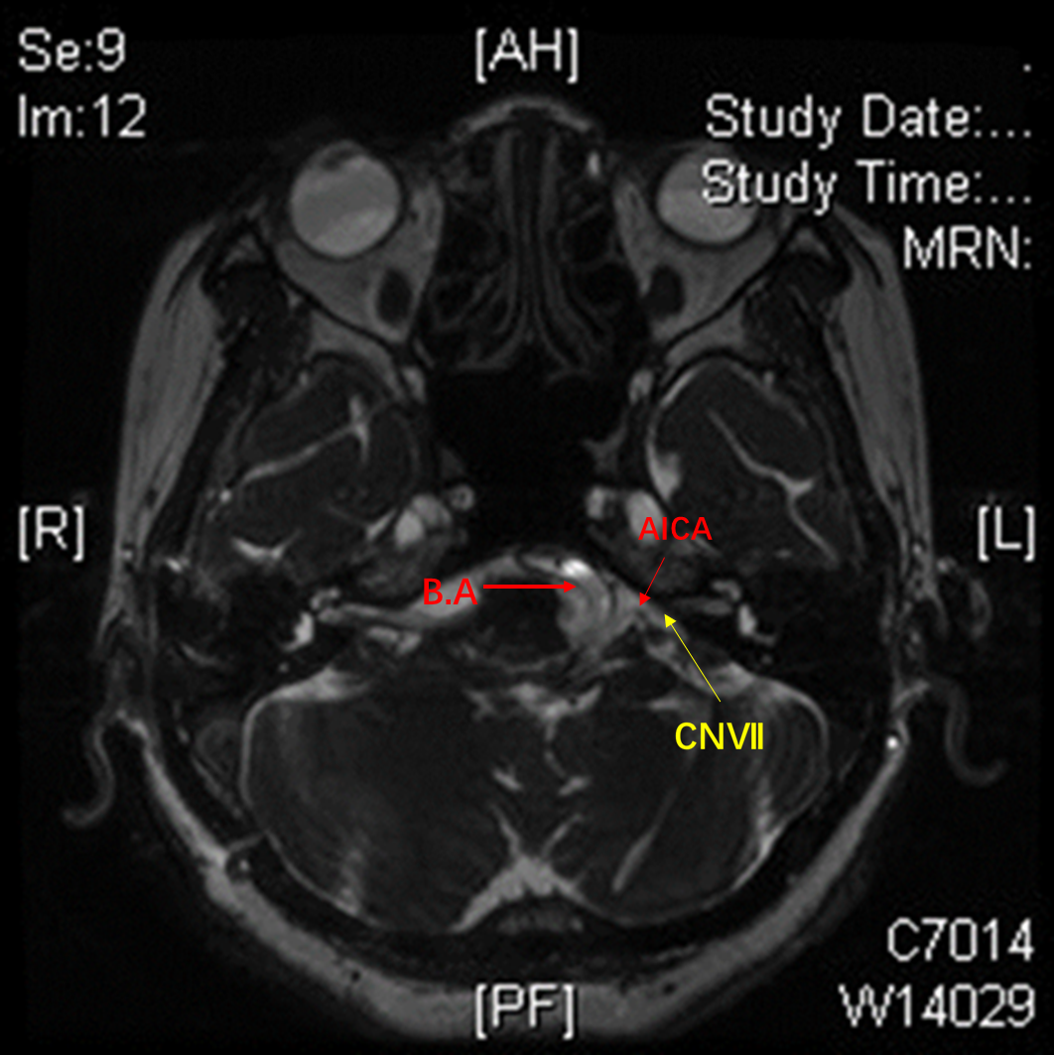

MRTA见小脑前下动脉(AICA)从REZ区向外上走行后从面听神经下方呈弧形绕过,与之紧贴。

初步判断责任血管为小脑前下动脉,它也是面肌痉挛最常见的责任血管。

镜下:可见术中景象与MR所见完全一致,AICA呈弧形在面听神经下方绕过。

解开血管与神经粘连后,抬起AICA,可见REZ区有明显压痕,内镜下充分探查,确定无遗漏责任血管。

Tefflon垫绵选择放在AICA与脑干之间,使REZ区的责任血管与面神经充分隔离,且避免垫绵对面神经造成新的压迫。

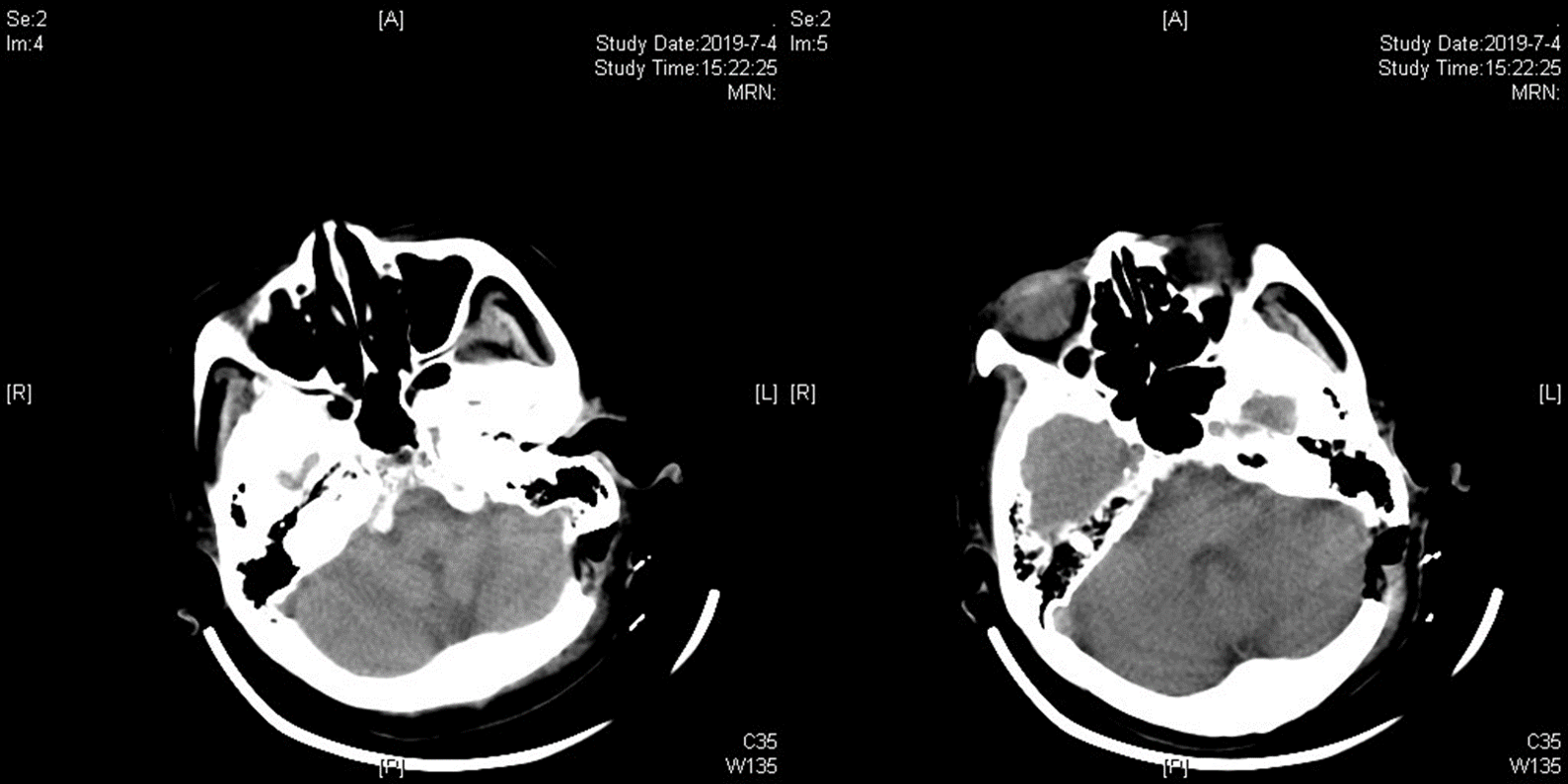

术后复查CT提示术区无出血,术后立即停跳,出院后随访至今5个月未见复发。

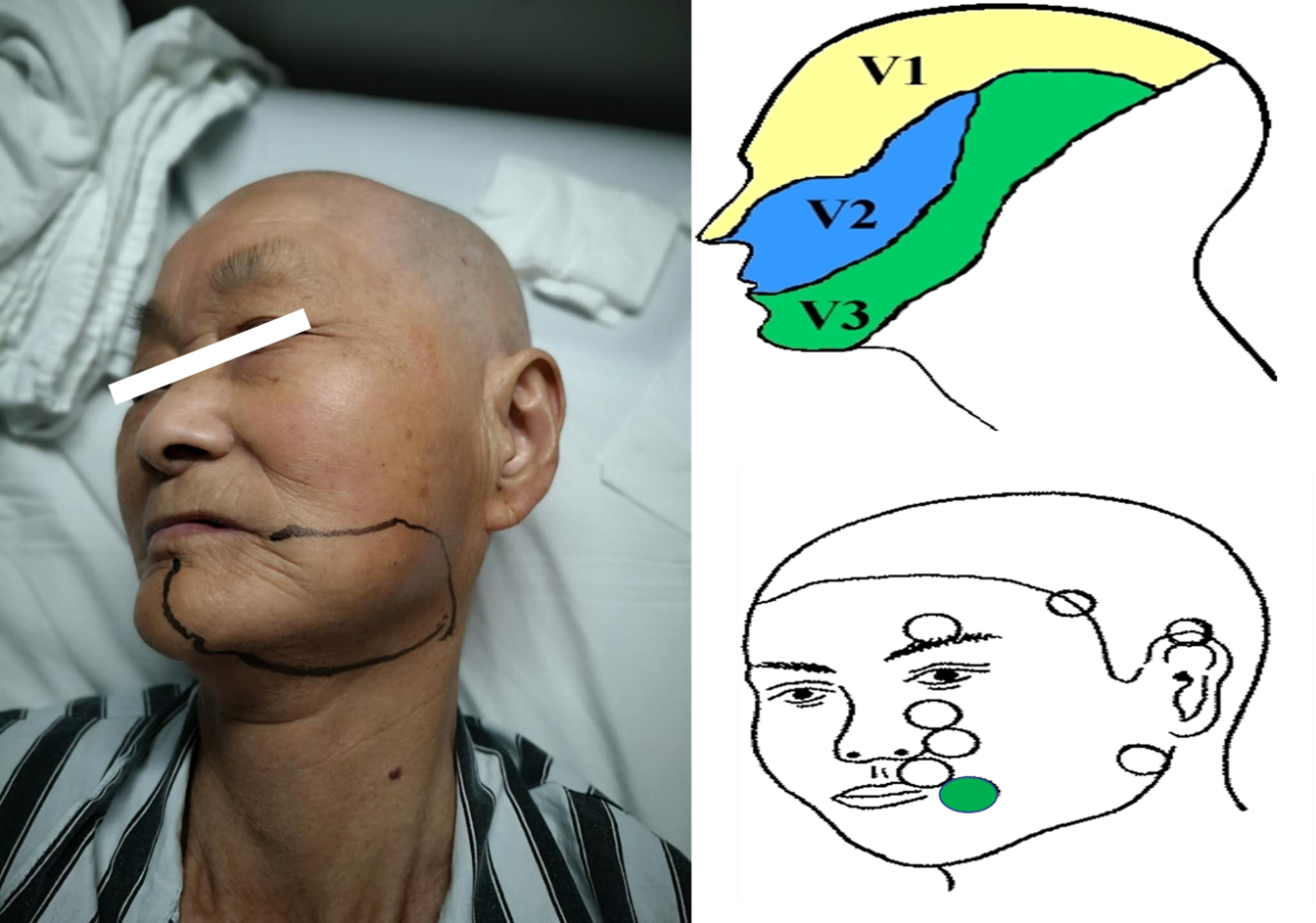

CASE 2 :左侧原发性三叉神经痛(第三支)

肖**

83岁女性

阵发性左侧颜面部刀割样疼痛10年余,加重1月

疼痛范围位于三叉神经第三支,嘴角旁存在扳机点,服用卡马西平片,起初2片/天疼痛控制良好,后增加至9片/天且疼痛不能缓解,并出现头晕、嗜睡等症状,患者手术意愿强烈。

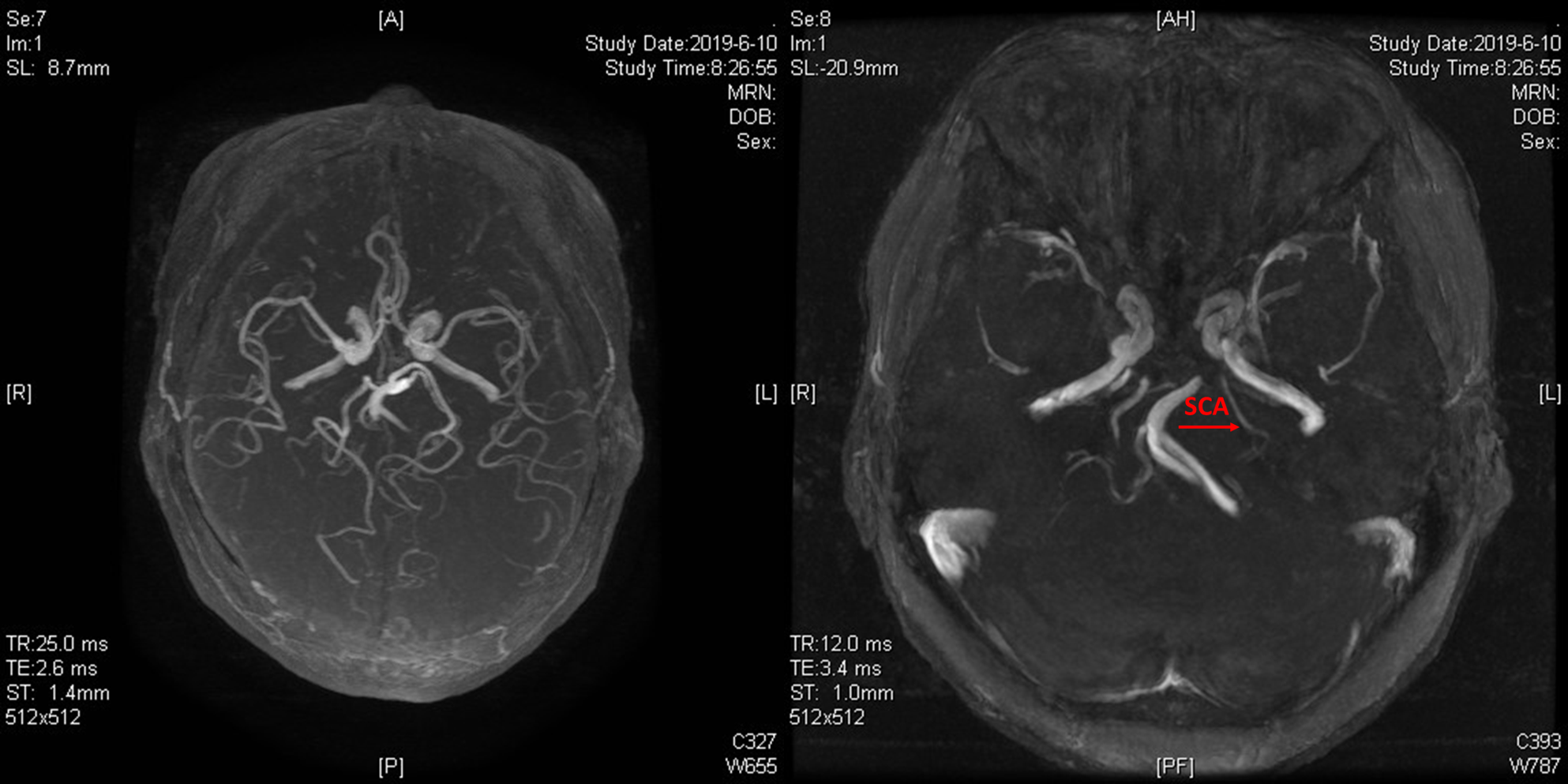

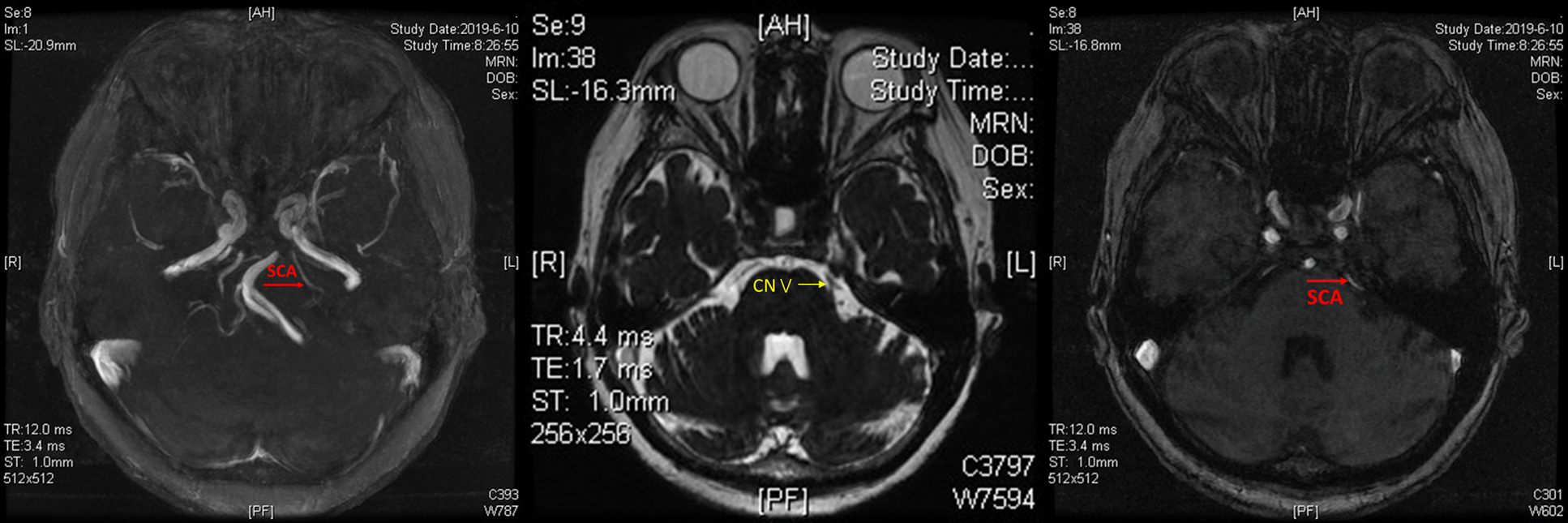

MRA及3D-TOF序列可见椎基底动脉偏向健侧,由基底动脉发出小脑上动脉(SCA)。

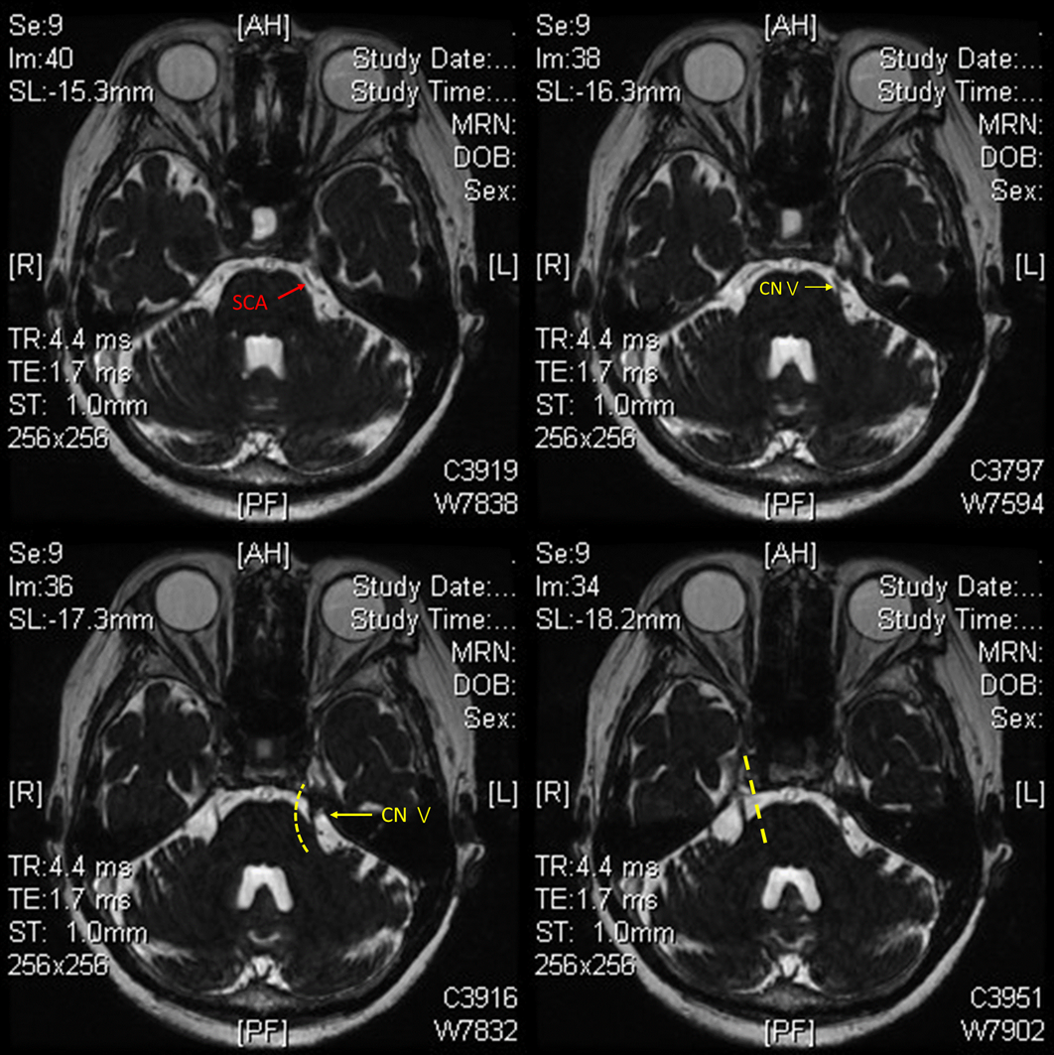

MRTA由上至下依次可见小脑上动脉、三叉神经,与右侧三叉神经相比较,左侧三叉神经明显受压向内侧变形,可见责任血管位于三叉神经外上方。

初步判断责任血管为小脑上动脉,由外上侧压迫三叉神经,压迫位置与疼痛范围(第三支)相吻合。

镜下:松解蛛网膜,从面听神经与岩静脉中间可见三叉神经与周围血管。

神经内镜下抵近观察,可见与术前MR影像完全一致,小脑上动脉(SCA)从外上方压迫三叉神经,三叉神经受压变形。

抬起SCA,可见三叉神经表面有明显压痕。

患者三叉神经第三支疼痛,与责任血管的压迫位置得到相互验证。

神经内镜下全程、广角度探查,避免遗漏责任血管。

Tefflon垫绵全程减压。

术后复查CT未见术区出血,患者术后疼痛彻底缓解,无面部麻木。

小结:

神经内镜的良好照明、极清晰的成像为颅神经疾病MVD手术提供了设备条件,可以更好地与影像学资料相结合,在术中做到全程、多角度探查,可以更好地明确血管走形及具体压迫位置。同时神经内镜减少了对脑组织不必要的牵拉,做到看得更清,损伤更小。

作者:

南通大学附属医院神经外科

施炜 陈建 倪兰春 张宇 龚佩佩 宋朱桓