主 编:刘建民 海军军医大学第一附属医院

执行主编:赵开军 同济大学附属东方医院

题目:夹层性颈内动脉长节段(C1-C6)慢性闭塞介入开通一例

摘要:46岁男性病人因“急性脑梗死”入院。血管检查(CTA、DSA)提示左侧颈内动脉闭塞,CTP提示左侧大脑半球大面积低灌注,MRI提示左侧大脑半球分水岭梗死同时伴流域区皮层散发梗死,血管壁成像提示颈内动脉长节段闭塞,壁间血肿夹层可能。颈内动脉长节段夹层慢性闭塞介入开通是血管内治疗的难点,如何突破残端、找到血管真腔是关键问题。明确病因、采用安全高效的开通技术至关重要。本病例经过全面的术前评估,明确血管病变为夹层所致、且病变为长节段,跨越颅内外(C1-C6)、闭塞时间不明确,术者团队在审慎权衡后,选择合适治疗时机,采用全同轴系统COCO技术( treat CICAO with a full coaxial system),成功实现闭塞血管再通,恢复正向血流,患者获得良好预后,且术后一年随访DSA血管成型良好,无急性心脑血管事件发生。

Abstract: A 46-year-old male patient was admitted to the hospital due to "acute cerebral infarction". Vascular examinations (CTA, DSA) indicated occlusion of the left internal carotid artery. CTP suggested a large area of low perfusion in the left cerebral hemisphere. MRI indicated watershed infarction in the left cerebral hemisphere accompanied by scattered cortical infarctions in the watershed area. Vessel wall imaging suggested a long-segment occlusion of the internal carotid artery, and there might be an intramural hematoma dissection. Interventional recanalization of chronic occlusion of long-segment dissection of the internal carotid artery is a difficulty in endovascular treatment. Breaking through the stump and finding the true lumen of the blood vessel are key issues. Identifying the cause and adopting a safe and efficient recanalization technique are extremely important. In this case, after comprehensive preoperative evaluation, the nature of the vascular lesion was determined to be dissection, a long segment (C1-C6) spanning intracranial and extracranial regions, and chronic occlusion. Selecting an appropriate treatment timing and using the full coaxial system COCO technique (treat CICAO with a full coaxial system), the occluded blood vessel was successfully recanalized and the forward blood flow was restored. At the one-year follow-up after the operation, the DSA showed good vascular shaping, and no acute cardiovascular and cerebrovascular events occurred.

颈内动脉完全闭塞持续4周以上目前被认为是慢性颈内动脉闭塞(CICAO),其目前介入治疗方案存在争议,但其引起的脑梗死和短暂性脑缺血发作(TIA)占颅内缺血事件的10%~15%。如闭塞侧脑组织存在持续低灌注,则2年内再发同侧缺血性卒中的风险高达22.7%。

颈内动脉慢性闭塞最常见的原因为动脉粥样硬化,夹层导致的慢性颈内动脉闭塞相对少见,临床诊断存在困难,开通治疗技术难度高。目前对于颈内动脉夹层的急性期治疗方案首选药物保守治疗(抗凝/抗聚),本例患者急性脑梗死住院,磁共振提示左侧大脑半球分水岭及远端皮层急性脑梗死,通过血管壁磁共振成像明确病因为颈内动脉长节段(C1-C6)夹层导致的慢性闭塞,具体闭塞时间不详,但患者1年前有发作性右侧肢体无力症状,长期口服血小板、他汀药物症状仍有发作,未予重视,考虑患者可能当时颈内动脉已经闭塞,但证据不足;本次出现急性卒中事件,且供血区域存在持续低灌注,DSA证实左侧颈内动脉闭塞,左侧眼动脉未见返流,通过右侧大脑前及左侧大脑后动脉向左侧颈内动脉皮层支代偿,血流缓慢,结合CTP提示代偿不充分,脑梗死机制考虑为低灌注栓子脱落,药物控制不佳故给予颈内动脉慢闭介入开通治疗,手术顺利,患者症状明显改善,术后1年随访良好,目前临床上类似文献报道较少。

夹层性颈内动脉长节段慢性闭塞介入开通最大的挑战是如何寻找到真腔,以往微导丝配合微导管很容易进入到夹层导致手术失败,COCO技术( treat CICAO with a full coaxial system)是使用全同轴系统治疗慢性颈内动脉闭塞一种技术

1,它具备强大的支撑力可以提高残端突破的机率,突破后很容易将中间导管输送较高的位置,从而达到缩短闭塞距离,为微导丝配合微导管突破颅内段闭塞提供强大支撑力,从而提高到达真腔的概率,进而提升手术开通机率,该患者采用COCO技术成功开通颈内动脉,恢复正向血流,改善脑灌注,出院后患者规律神经内科门诊随诊,无新发事件发生。

1.Chen L, Xu Y, Li L, Ji T, Wang Y, Zhu W, Wang F, Zhang Q. A single-center retrospective study of the COCO technique in the treatment of chronic internal carotid artery occlusion. J Neurointerv Surg. 2024 Jul 16;16(8):756-763.

病例简介

患者:男,46岁。

主诉:右侧肢体无力1周伴发音不清2天。

现病史:入院前1周无明显诱因出现右侧肢体无力,持物不稳,行走困难2次,约20min左右自行缓解,未予重视。入院前2天出现言语不利,反应迟钝,右侧肢体无力,症状持续不缓解,故来我院就诊。

既往史:1年前有反复TIA发作(右侧肢体无力);高血压病史;吸烟史(20支/天)。

查体:神清,构音障碍,右侧中枢性面舌瘫,右侧肢体肌力5-级,左侧肢体肌力正常,NIHSS:2分。

诊断:1.急性缺血性脑卒中(前循环大血管、低评分);2.左侧颈内动脉长节段(C1-C6)慢性闭塞;3.高血压病(3级,高危)。

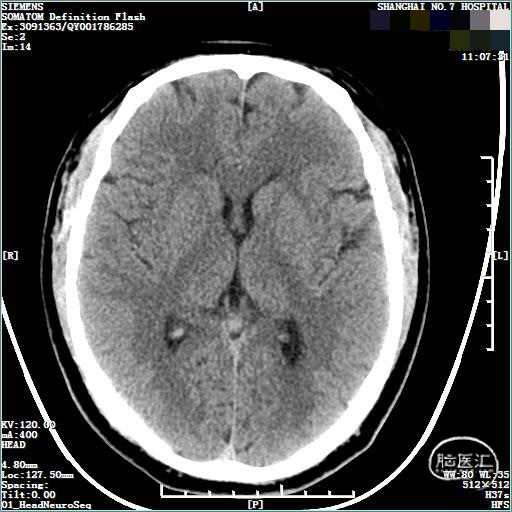

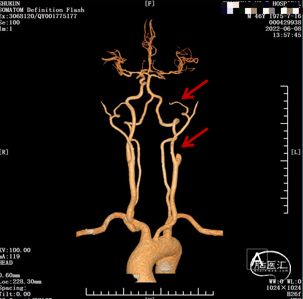

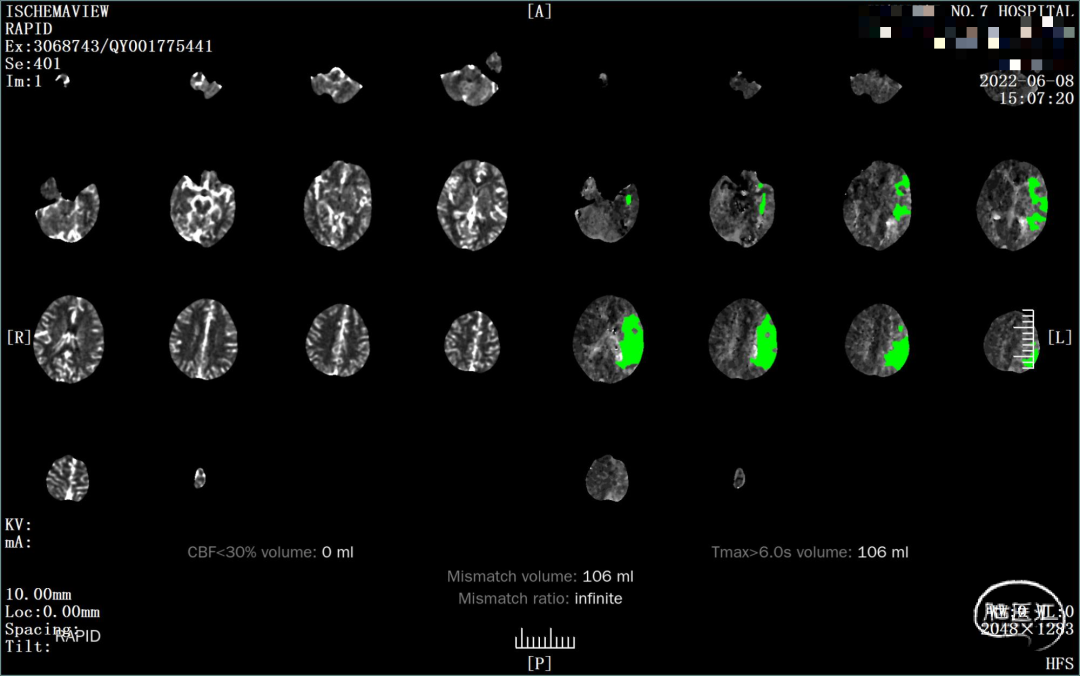

术前影像学资料(多模CT评估)

头部平扫:未见异常

头颈联合CTA:左侧颈内动脉闭塞

CTP:右侧颈内动脉供血区大面积低灌注(CBF<30%:0ml,Tmax>6s:106ml,Mismatch:106ml)

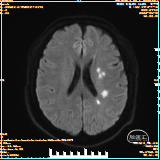

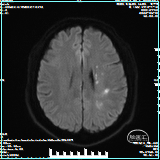

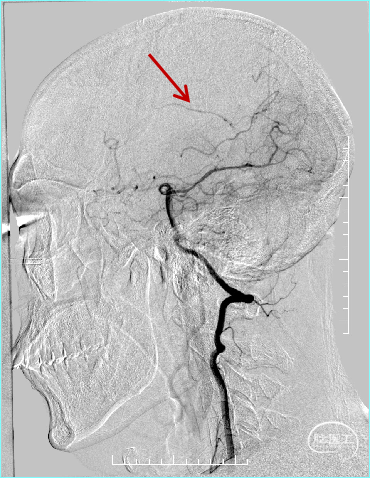

术前影像学资料(头部MRI、血管壁高分辨MRI)

头部MRI:左侧大脑半球分水岭及远端皮层急性脑梗死

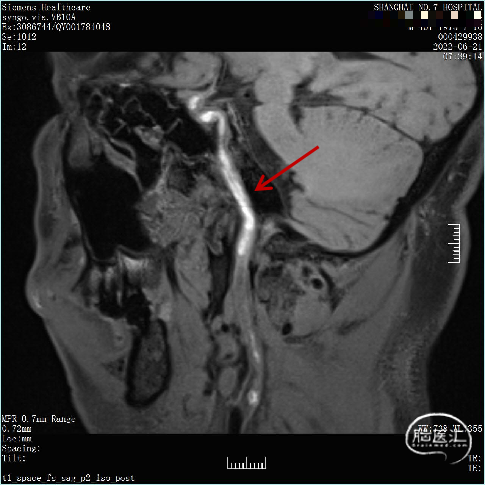

高分辨血管壁磁共振:考虑左侧颈内动脉夹层

红色箭头:壁间血肿

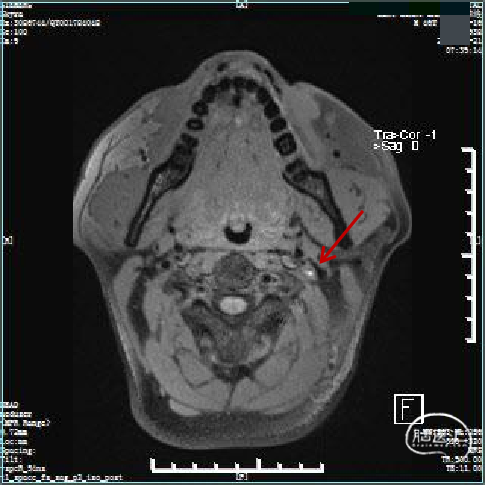

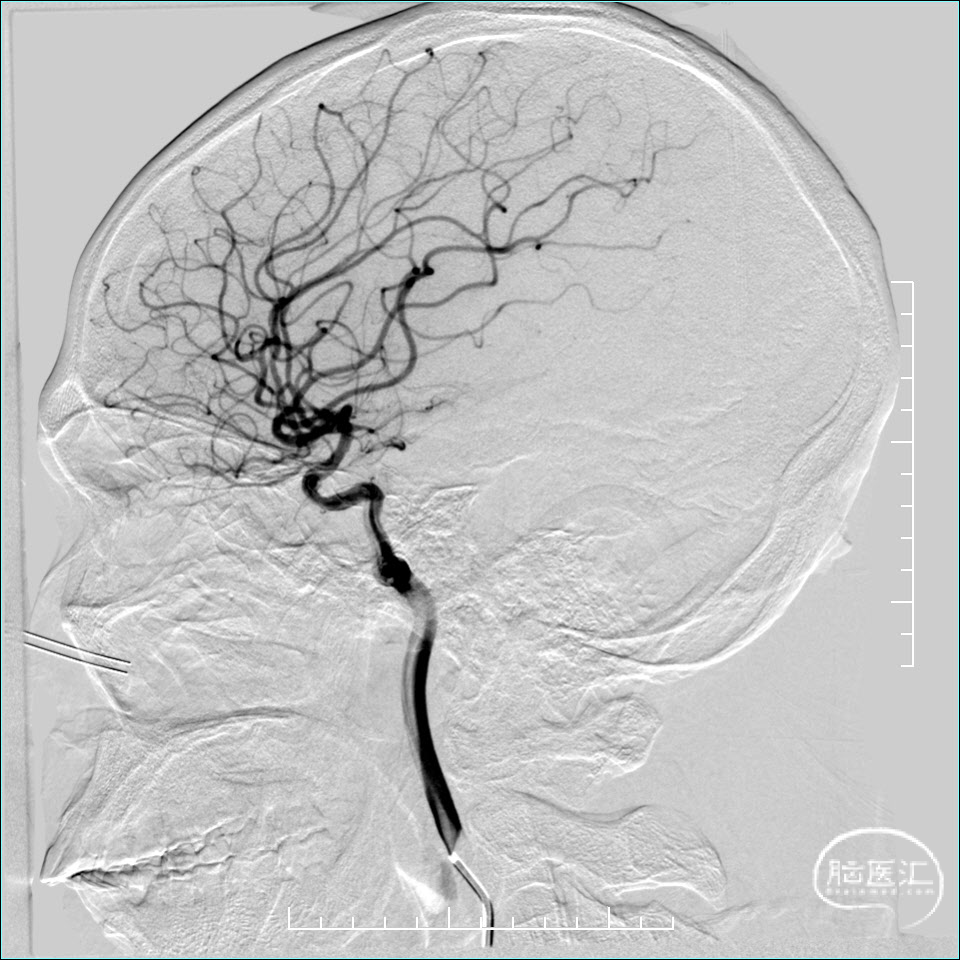

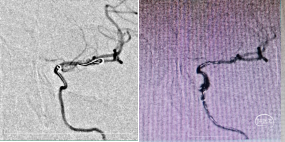

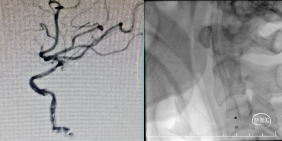

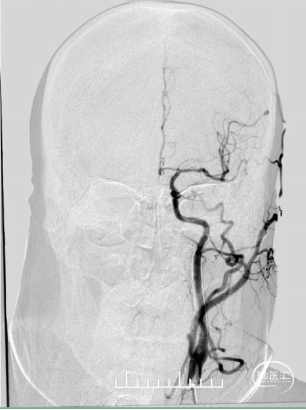

术前DSA评估

L-CCA

左侧颈内动脉起始部2cm以远闭塞,呈火焰征象,符合夹层征象

R-ICA

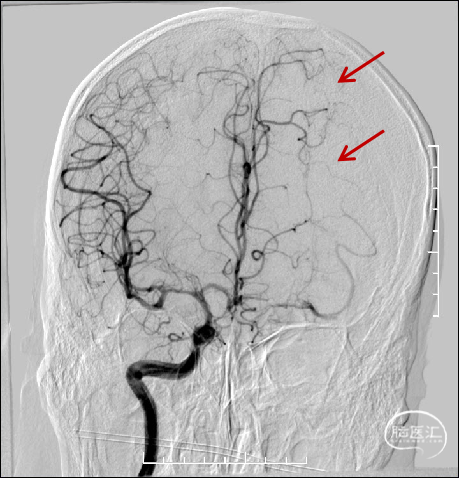

右侧大脑前向左侧颈内动脉皮层支代偿

R-VA

L-VA

左侧大脑后动脉向左侧颈内动脉皮层支代偿

分析:左侧眼动脉未见返流、左侧大脑前动脉A1段纤细,右侧大脑前动脉、左侧大脑后动脉向左侧颈内动脉皮层支供血,血流速度缓慢,结合CTP证实左侧颈内动脉闭塞供血区代偿不充分。

术前药物准备

抗血小板药物:轻型卒中,双抗治疗3周,阿司匹林(100mg,qd)联合氯吡格雷(75mg,qd)

调脂稳定斑块:强化他汀治疗,阿托伐他汀(40mg,qd)

二级预防适当控制血压:苯磺酸氨氯地平(络活喜)(5mg,qd),血压140/90mmHg

治疗方案

发病4周后,行夹层性颈内动脉长节段慢性闭塞介入开通(COCO技术):

同轴技术寻找真腔;

中间导管自行漂浮到海绵窦段(全程无正向血流);

微导丝配合微导管突破C6段到达真腔、球囊锚定将中间导管跨越闭塞段到达真腔(回抽清除栓子);

中间导管辅助下逆行支架贴附。

器械材料和设备

同轴系统:6F 90cm长鞘、5F 125cm多功能导管、6F 115cm中间导管、0.035inch的导丝等;

微导管:SL-10、Echelon-10等;

微导丝:Synchro2、300cm交换导丝等;

其他:EP2支架、Wallstent支架等;

造影机器:Artis。

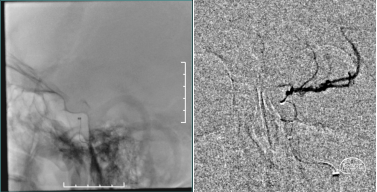

治疗过程

125cm单弯造影导管+中间导管+支撑导管:同轴技术高效突破残端,中间导管自行至颈内动脉海绵窦段(全程无正向液体);

中间导管尽量上高缩短闭塞距离,提高微导丝配合微导管寻找真腔概率;

通过微导丝的摆动来判定是否在血管内真腔,避免盲目微导管手推造影造成夹层撕裂致颅内导致正常血管闭塞。

球囊锚定增加近端支撑力,中间导管跨越闭塞段进入真腔:

1.回抽清除栓子,防止逃逸;

2.逆行支架贴附,一定程度起到保护伞作用。

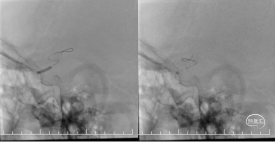

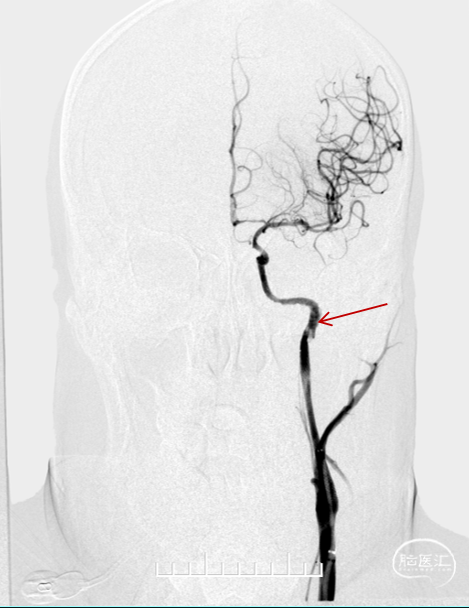

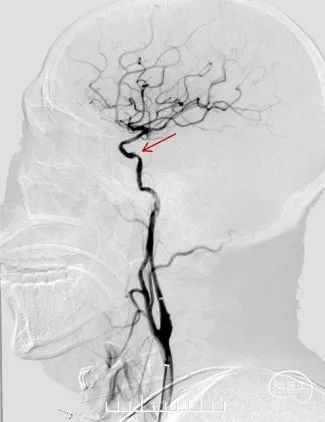

闭塞开通后即刻正侧位:

颈内动脉恢复正向血流,

远端血管未见丢失,

支架贴敷后局部仍有夹层征象,

观察后未见支架内血栓形成。

治疗结果

患者术后病情平稳,症状好转,出院后我科门诊规律随访,期间无新发心脑血管事件。

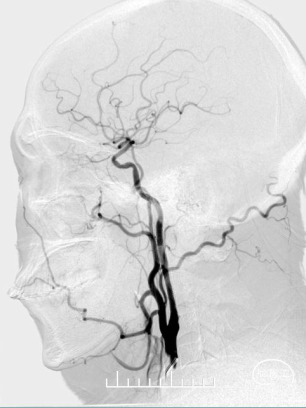

1年后复查DSA:颈内动脉正向血流通畅,血管壁修复良好,原残留夹层征象消失,支架内未见明显狭窄。

术后药物指导

抗板治疗:阿司匹林(100mg)、氯吡格雷(75mg)联合用药3个月,阿司匹林(100mg)长期服用;

稳定斑块:阿托伐他汀40mg,3个月,期间定期复查血脂、肝肾功能,阿托伐他汀20mg长期服用;

控制血压:苯磺酸氨氯地平(络活喜)(5mg,qd),控制血压在120-130mmHg左右(基础血压下降30mmHg左右)。

术后1年DSA复查

较闭塞开通后即刻影像学比较:

讨论

1、特色:(1)颈内动脉长节段夹层(C1-C6),累及颅外至颅内;(2)夹层导致颈内动脉长节段闭塞临床类似病例报道较少,诊断困难,手术难度高;(3)利用COCO技术(treat CICAO with a full coaxial system全同轴系统治疗慢性颈内动脉闭塞)成功开通。

2、可行性:本中心采用COCO技术每年处理颈内动脉慢性闭塞在15例左右,COCO技术对于颈内动脉慢性闭塞成功再通率达到89.8%,总体并发症为9.1%,主要包括(无症状蛛血、颈动脉海绵窦瘘、颈内动脉夹层),目前无致死性并发症,对于3、4型颈内动脉慢性闭塞开通也有较高的再通率。本例患者影像上评估为3型颈内动脉慢性闭塞,运用COCO技术实现血管再通。

3、安全性:(1)本患者为3型颈内动脉慢性闭塞,闭塞原因为夹层,虽然介入开通较困难,但是我们运用COCO技术已成功开通多例3、4型颈内动脉慢性闭塞患者,目前无致死性及严重致残性并发症发生;(2)寻找真腔:COCO技术利用完全同轴技术将中间导管尽量上高从而缩短闭塞距离,提高寻找真腔的概率;(3)血栓脱落:我们中间导管全程无前向液体,直到见到返血后,回抽清除栓子后在考虑前向造影;(4)过度灌注:术前严格评估,术中/术后严格控制血压。综合评估后本病例安全性得到保证。

4、注意事项:(1)完全同轴;(2)中间导管全程无前向血流,待见到返血后回抽血流栓子清除干净后在考虑造影;(3)中间导管尽可能自行上高,缩短闭塞距离,增加近端支撑力从而提高微导丝配合微导管突破闭塞段到达真腔的机率;(4)通过微导丝摆动情况来判定是否在血管真腔,在未能十足确定情况下尽可能避免微导管手推造影,防止夹层撕裂至颅内,导致正常血管闭塞。

5、思考:(1)对于颈内动脉慢性闭塞术前需完善磁共振血管壁检查,明确病因。(2)对于颈内动脉夹层急性期治疗目前还是首选药物保守治疗,本患者1年前有类似的脑缺血发作,影像学评估(CTP、MRI、磁共振血管壁成像)考虑为夹层性颈内动脉长节段慢性闭塞,此次急性脑梗死入院考虑低灌注伴栓子清除障碍,如开通闭塞血管恢复正向血流,改善脑灌注对患者获益较大,我们利用COCO技术成功实现了血管再通,长期我科门诊随诊无心脑血管事件发生,虽是个例,也为以后类似病例提供一种诊疗思路,意义较大。

学习要点

1.颈内动脉慢性闭塞术前血管壁检查,明确病因十分重要。

2.COCO技术为颈内动脉慢性闭塞(动脉粥样硬化、夹层等)介入开通,提供了一种可行的治疗方法。

专家点评:张全斌教授

自发性颈内动脉夹层是年轻人脑梗的常见原因,统计表明颈内动脉夹层脑梗患者的平均年龄为44.5岁。典型颈内动脉夹层从起始部2~3厘米以远开始,远端止于颅底颈动脉岩骨段。但该例夹层撕裂至床突上段,在临床上的确不常见。血栓脱落是颈内动脉夹层导致脑梗最常见的原因,因而临床上一旦诊断夹层,首选是抗栓治疗(抗血小板、抗凝),如果在抗栓治疗期间仍然发生脑梗,或者说因为管腔狭窄/闭塞导致低灌注,是可以考虑介入手术的。

本例患者除了发生脑梗,而且经CTP灌注检查发现大片低灌注区,所以选择了介入开通治疗。本例患者夹层在影像学上呈现3个特点:1)已发生管腔闭塞;2)夹层闭塞的距离很长,从颅外撕裂至颅内床突上段;3)闭塞时间超过4周。因此开通具有相当的技术挑战。手术成功的关键是能够找到远端正常管腔。术者利用COCO技术,把长鞘和中间导管尽可能上高,然后用微导管+微导丝探寻远端真腔,非常幸运的是很快就获得了成功,为全程血流重建奠定了良好的基础。该手术还针对夹层这一病变特点,利用球囊的锚定效应、同轴效应,直接将中间导管送至远端正常管腔,随后在长鞘阻断前向血流的情况下,以逆向的方式贴EP支架,从而又快捷又安全地完成了长段闭塞管腔的重建。

总之,这是一例非常精彩的病例,针对夹层导致的颈内动脉慢性闭塞,术者所在的团队在充分评估手术必要性和可行性的基础上,进行了积极而有益的探索,成功的开通表明,利用COCO技术是可行的,以后可以进行更多的尝试。

上海市第七人民医院神经内科/卒中中心

中西医结合三甲医院卒中中心,上海市区域性脑卒中救治中心,国家级综合卒中中心,国家中管局旗舰科室

建设中西医结合全流程、一体化脑血管病专病,设置7天/24小时独立卒中急诊,卒中单元床位65张,NICU病房床位8张,常规卒中筛查和随访门诊,为区域内50万人口提供高水平的卒中救治服务。

急性期再灌注治疗达国家进阶要求:静脉溶栓200例/年,DNT平均35min;动脉取栓约150例/年,DPT 110min,良好预后率达60%。

常规开展颅内外动脉狭窄血管成型术,破裂及未破裂动脉瘤栓塞等神经介入诊治技术,手术近1000例/年,四级手术占比35%。

已建立包括DSA、血管壁成像、脑血流、微栓子检测、心脏筛查等卒中病因、病理生理和发病机制的多维度联合评估模式,具备复杂脑血管病(静脉性、血管畸形等)、青年或者隐源性卒中的快速诊断能力。

点评专家简介

张全斌

上海第十人民医院

医学博士、主任医师、同济大学博士生导师,上海第十人民医院脑卒中临床救治中心执行主任。中国卒中学会神经介入分会委员、国家卫计委脑卒中防治委员会缺血性脑卒中外科专业委员会委员、上海医学会脑卒中分会委员、出血组副组长、上海市脑卒中学会理事。毕业于苏州大学,从事神经外科临床工作28余年,2002-2003年,在日本昭和大学、藤田卫生保健大学学习脑血管疾病的显微外科治疗,2006年在第二军医大学附属长海医院学习脑血管疾病的介入治疗。熟练掌握神经外科各种疾病的诊治,尤其擅长脑血管疾病。近几年,聚焦颈动脉慢性闭塞开通这一临床难点,研发出原创新技术, COCO技术,把手术成功率从60%左右提升至90%,这一突破性的进展已发表在神经介入领域的国际顶级刊物(JNIS, 2023)。在学术课题方面,主持并完成国家自然科学基金面上项目2项,省部级自然科学基金2项,以第一或通讯作者在国内外核心期刊发表学术论文35篇,其中有包括Cell Research 在内的SCI论文23篇,单篇最高影响因子超过20分。

指导专家简介

王枫

上海中医药大学附属第七人民医院

神经内科/卒中中心行政主任,主任医师、教授,博士。澳大利亚皇家墨尔本医院脑研究中心Research Fellow,导师:前世界卒中学会主席Stephen Davis,国际抗痫联盟治疗组组长Patric Kwan

脑血管病预防及急性期评估和诊断,带领卒中中心开展溶栓、取栓等脑梗死急性期血管再通、脑血管狭窄成型和再通、破裂和未破裂动脉瘤栓塞等神经血管介入治疗;同时,在睡眠障碍、癫痫、帕金森病等多种神经系统疾病的诊断和中西医结合治疗方面有丰富的临床经验和先进的医学理念。

现担任中国卒中学会青年理事、上海中医药学会神经病学分会副主委、上海市中西医结合分会副主委、上海市医学会神经病学分会委员、上海市医学会神经病学分会委员、上海市卒中学会神经康复副主委、上海市卒中学会血管内治疗分会常委等国家和上海市神经病学和中医药领域的重要学术任职,浦东新区领先人才。主要研究方向为“脑血管病相关基础和临床研究”,主持省、部级课题5项,近三年以第一或通讯作者发表Q1区及SCI论文14篇,其中Q1区3篇。作为分中心PI主持国际、国内多中心临床研究12项,研究成果作为参与作者发表在NEJM、Lancet、JAMA等顶刊。

术者简介

王永朋

上海中医药大学附属第七人民医院

神经内科/卒中中心主治医师,硕士。哈尔滨医科大学神经外科(脑血管介入方向),导师:史怀璋教授,脑血管介入诊断与治疗,包括颅内动脉取栓、颅内动脉瘤介入栓塞、颅内/颅外支架置入、脑动静脉畸形/脑膜中动脉介入栓塞等。

学术:参与上海市自然科学基金1项,参与上海市卫健委项目1项,参与上海市教委项目1项,参与浦东新区卫健委项目1项,共同第一作者发表SCI文章1篇。

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。