提示

前言

神经肿瘤是颅内常见病,主要包括神经上皮肿瘤、脑膜瘤、转移瘤及淋巴瘤等。从483期开始将刊发“第二轮神经肿瘤系列”,与同道共享,欢迎大家批评指正和交流讨论。

病例简介

患者,男,74岁,因“头痛伴恶心呕吐两周余”入院。

患者两周前无明显诱因发作头痛,伴恶心呕吐,呕吐物为胃内容物,伴发热,伴记忆力下降,无肢体乏力,无四肢抽搐,无意识丧失等,于外院就诊行颅脑MRI示:左颞叶占位。患者为求进一步诊治,遂来我院就诊,门诊以“左颞占位性病变”收入我科。

入院查体:神清,精神可,生命体征平稳,双侧瞳孔等大等圆,直径约3mm,对光反射灵敏,动眼自主,额纹对称,嘴角伸舌无歪斜。颈软,心肺听诊无殊,腹平软,肝脾肋下未及,四肢感觉对称,活动自主,右下肢肌力4级,其余肌力5级,肌张力不高,双侧病理征阴性。

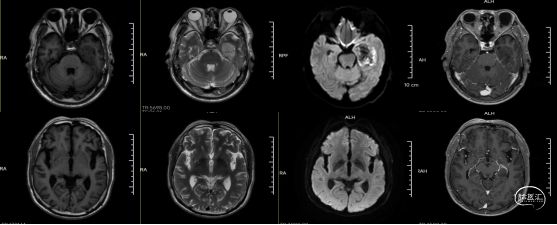

辅助检查:2024-12-01头颅MRI(图1)示左侧颞叶内侧面团块样异常信号,增强扫描未见明显强化。

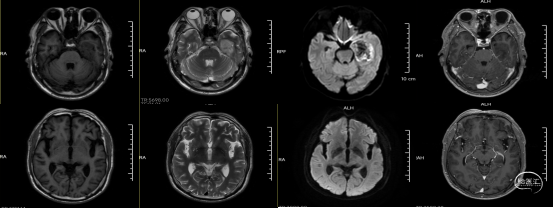

2024-12-04头颅MRI(图2)示左侧颞叶内侧面团块样异常信号,周围脑实质可见斑片状长T2水肿信号,增强扫描未见明显强化。

图1. 2024-12-1头颅MRI(图1)示左侧颞叶内侧面团块样异常信号,增强扫描未见明显强化。

图2. 2024-12-4头颅MRI示左侧颞叶内侧面团块样异常信号,周围脑实质可见斑片状长T2水肿信号,增强扫描未见明显强化。

外院腰穿结果:脑脊液常规生化示红细胞32000/uL;白细胞283/uL;淋巴细胞百分数90%;ADA 3 IU/L。NGS结果示单纯疱疹病毒属(HSV) I型,序列数8,相对丰度34.78%。

EEG示轻度异常;基频为8-9Hz,20-50μV之α节律,调幅差,少量低频快波夹入各导。少中量5-7Hz,低至中幅至节律性θ散布各导,短段出现。

诊疗经过

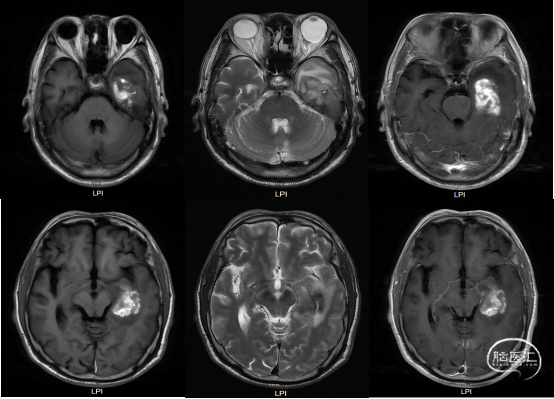

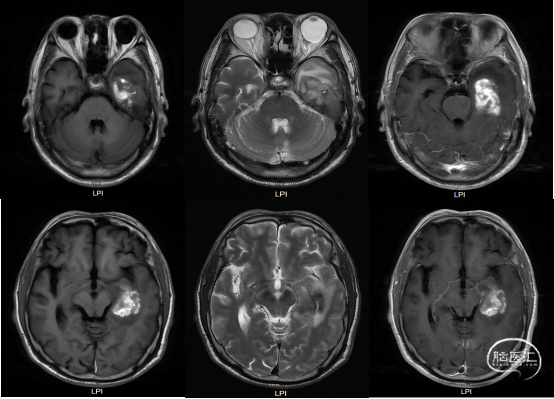

患者入院后完善各项检查,2024-12-13头颅CT(图3)示左侧颞叶团块状密度增高影,周围可见低密度影环绕,大小约34*39*35mm,形态不规则,边界欠清。2024-12-11再次行头颅增强MRI(图4)示左侧颞叶团块状混杂T2信号影,其内见明显T1高信号影,大小约34*22*25mm,形态不规则,边界欠清,周围脑实质可见斑片状长T2水肿信号影,增强未见明显强化。

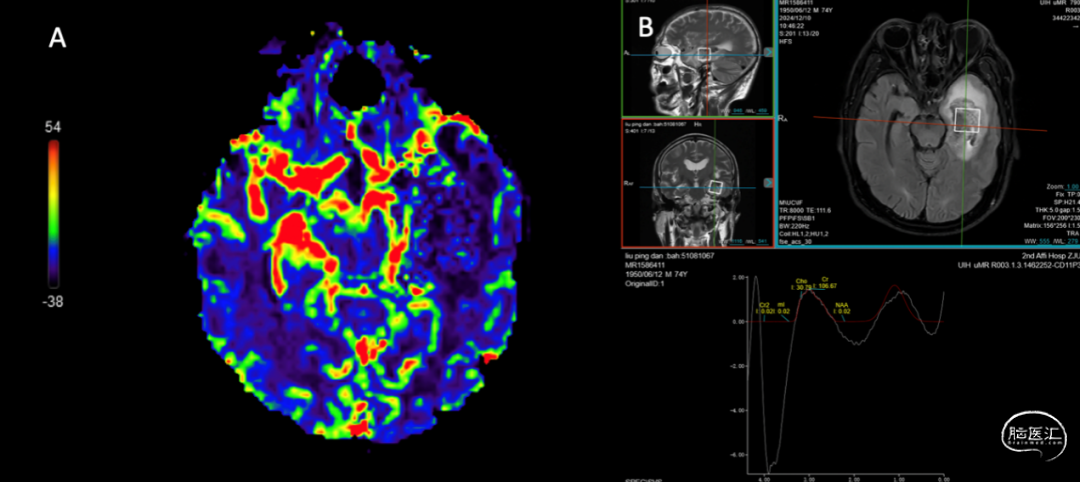

脑葡萄糖代谢显像(图5 A)示左侧颞叶出血性占位伴周围水肿,呈放射状缺损状态。MRS(图5 B)提示左侧颞叶出血性占位,MRS谱线不具特征性。

图3. 头颅CT示左侧颞叶团块状密度增高影,周围可见低密度影环绕,大小约34*39*35mm,形态不规则,边界欠清。

图4. 2024-12-11再次行头颅增强MRI示左侧颞叶团块状混杂T2信号影,其内见明显T1高信号影,大小约34*22*25mm,形态不规则,边界欠清,周围脑实质可见斑片状长T2水肿信号影,增强未见明显强化。

图5. A)脑葡萄糖代谢显像示左侧颞叶出血性占位伴周围水肿,呈放射状缺损状态;B)MRS提示左侧颞叶出血性占位,MRS谱线不具特征性。

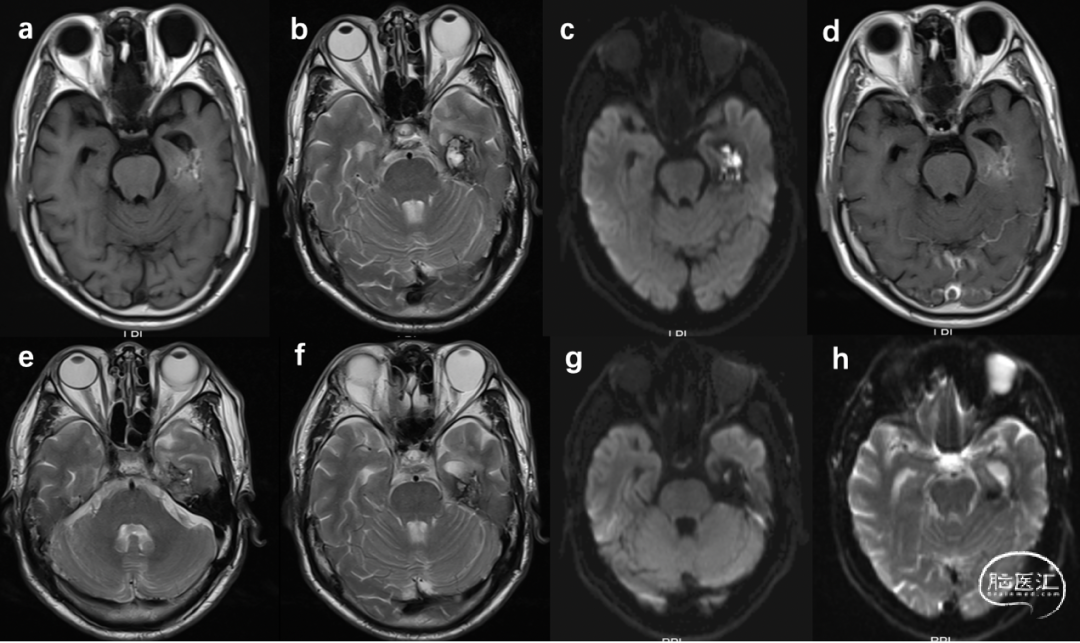

经科室及多学科讨论后,诊断考虑病毒性脑炎致左颞脑出血。予阿昔洛韦0.5g q8h静滴抗病毒治疗。一周后患者出院至康复医院继续抗病毒治疗。1月和3月后患者分别门诊复诊复查头颅MRI(图6)示左侧颞叶团块状异常信号明显缩小,周围脑组织水肿较前缓解。

图6. 抗病毒治疗1月(a-d)和3月(e-h)后复查头颅MRI示左侧颞叶团块状异常信号明显缩小,周围脑组织水肿较前缓解。

讨论

单纯疱疹病毒性脑炎(HSE),是一种急性中枢神经系统感染性疾病,主要由单纯疱疹病毒1型(HSV-1)引起,少数由HSV-2引起。全球范围内约2/3的50岁以下成年人可能感染HSV-1,据国外流行病学调查显示,其中约0.2~0.4/10万会发展为HSE,占所有病毒性脑炎的20%左右[1]。其易感人群无明显性别差异,常见于40岁以上和20岁以下的人群,其中免疫力低下者(如HIV感染者、器官移植患者)更易发病。目前,HSE的病理生理学机制尚不完全清楚,有学者提出HSV-1机制可能是通过三叉神经和/或嗅神经逆行转运至中枢神经系统所致[2];HSV-2主要通过生殖系统感染,多见于新生儿脑炎。

HSE的临床表现包括前驱症状、神经系统症状及重症表现。前驱症状包括发热、头痛、恶心、呕吐等上呼吸道感染症状,潜伏期通常为2~21天,平均6天。神经系统症状包括:1、精神行为异常,如缄默、呆滞、言语错乱、幻觉、烦躁等(约75%患者出现);2、局灶性神经损害如偏瘫、失语、偏身感觉障碍、共济失调等(约85%患者出现);3、癫痫发作:部分性或全身性痫性发作(约33%患者出现);4、颅神经功能障碍:如眼球协同功能障碍、外展神经麻痹等。部分患者进展为重症表现,可出现意识障碍(如嗜睡、谵妄、昏迷)、颅内高压,甚至脑疝形成,病死率可高达70%[3]。

HSE所致颅内出血相对来说较为罕见,约占所有HSE的2.7%左右[4],确切机制尚未明确。现有假说认为,出血可能源于小血管炎引发的内皮损伤继发出血,这一观点得到血肿病理标本中检出的纤维素样坏死(fibrinoid necrosis)的支持[5-8]。另有理论提出,颅内压升高导致的血管破裂和短暂性高血压可能促成出血[9]。其他假说包括免疫介导的炎症反应损伤脑组织并增加出血易感性[10]。本例患者血小板计数和凝血功能正常,无凝血功能障碍证据,CTA检查未发现动脉瘤或任何血管异常的其他病因。既往研究表明,HSE血肿局限于颞叶区域(HSV的典型累及部位),且出血多发生于MRI异常信号区域的现象的1-2周,脑炎引起的脑实质和血管变化具有自发性出血的潜在风险[10],因此对早期发现的HSE患者需动态复查头颅CT,严密检测神经功能,警惕出血转化。

HSE在影像学表现上亦有其特异性的改变。HSE是起于颞叶内侧区域逐渐向额叶及海马等边缘系统扩占的进行性炎症过程,所以病变先累及颞叶,可单侧或双侧,部分病例可向额叶或枕叶发展,但单发于额叶或枕叶非常罕见。研究认为,自发病后第7~8天起是评价CT/MRI特异性的最适时机,且MRI优于CT。头颅CT示额叶、颞叶局灶性低密度区,界限不清,形状不规则,可见不规则高密度影像及片状出血灶并伴有占位效应。因颅底骨质的原因,在CT上颞叶图像常显示不清,故MRI更具有成像优势。双侧颞叶受累在MRI很容易显示,几乎是HSV的特征性表现,表现为大脑半球颞叶、岛叶或额叶大片状长T1长T2信号,FLAIR图像上可见病灶为高信号,边缘模糊,多累及皮层及皮层下白质,病变多伴出血,严重者可以出现占位效应,DWI成像显示病变扩散首先,ADC值下降,PEI则显示病灶区高灌注。增强扫描可表现为线状或脑回样增强,主要位于病变的边缘部分,偶尔也可呈类环样强化。更为特征的是,本病与豆状核边界清楚,凸面向外,呈“刀切征”[11]。上述影像学表现在本例中同样存在。头颅其他影像学检查如脑电图可表现为弥漫性异常背景上出现局灶性θ波或δ波。MRS表现为NAA/Cr显著降低,提示神经元坏死。

治疗方案上以抗病毒治疗为主。首选药物阿昔洛韦(10mg/kg,每8小时一次,静脉滴注,疗程14~21天)[12]。其他替代药物可选刚昔洛韦(5~10 mg/kg,静脉滴注,疗程10~14天),适用于阿昔洛韦耐药者。此外对症支持治疗包括降颅压、抗癫痫、镇静与营养支持等。糖皮质激素的使用尚有争议,因其有可能增加病毒复制,从而导致进一步的细胞损伤。然而,鉴于糖皮质激素通过抑制导致疾病后期血管源性水肿的炎症级联使HES患者受益的可能性,研究普遍支持在开始抗病毒治疗后,在HSE的严重病例中使用。总体而言,激素的使用需根据患者具体情况决定。

总体而言,HSE早期诊断和及时治疗可显著降低病死率,但部分患者可能遗留认知功能障碍、癫痫等后遗症。重症患者预后较差,尤其是未及时抗病毒治疗者,死亡率可高达70%。故对于脑叶出血伴有不明原因发热的患者可早期完善脑脊液NGS检查,提高HSE检出率,及早实施针对性治疗。

参考文献

往期回顾

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。