患者:女性,68岁。

主诉:检查发现左侧大脑中动脉瘤1年余。

现病史:患者2023-11-08在外院脑梗复查时完善MRI+MRA,结果提示:左侧大脑中动脉M1段分叉处所见考虑脑动脉瘤。患者规律服用单抗,调脂等药物治疗,否认肢体乏力,否认头晕头痛等症状。现为求进一步诊治,收入我科。患者起病以来,睡眠、食欲基本可,稍有焦虑,二便基本正常,近期体重无明显改变。

既往史:否认高血压病史。有糖尿病史9年,药物控制中,血糖控制满意。患者有焦虑症病史,目前服用坦度螺酮10mg bid(午、晚)+马来酸氟伏沙明片100mg bid(午、晚)治疗。2022年7月因右手乏力、讲话欠清发现脑梗,长期服用单抗、调脂等药物治疗。既往有冠心病、乳腺癌手术史。

查体:神清,NS(-)。

辅助检查:低密度脂蛋白胆固醇1.41mmol/L,空腹血糖5.0mmol/L,糖化血红蛋白6.2%。心电图:窦性心律。血栓弹力图:ASP抑制率100%,Clop57.4%。

术前双抗方案:阿司匹林100mg qd+氯吡格雷75mg qd使用5天。

诊断:

1.左侧大脑中动脉瘤

2.左侧大脑中动脉狭窄

3.脑梗死个人史

4.2型糖尿病

5.焦虑障碍

6.冠状动脉粥样硬化

7.冠状动脉肌桥

8.乳房恶性肿瘤个人史

9.单纯性肾囊肿(左侧,术后)

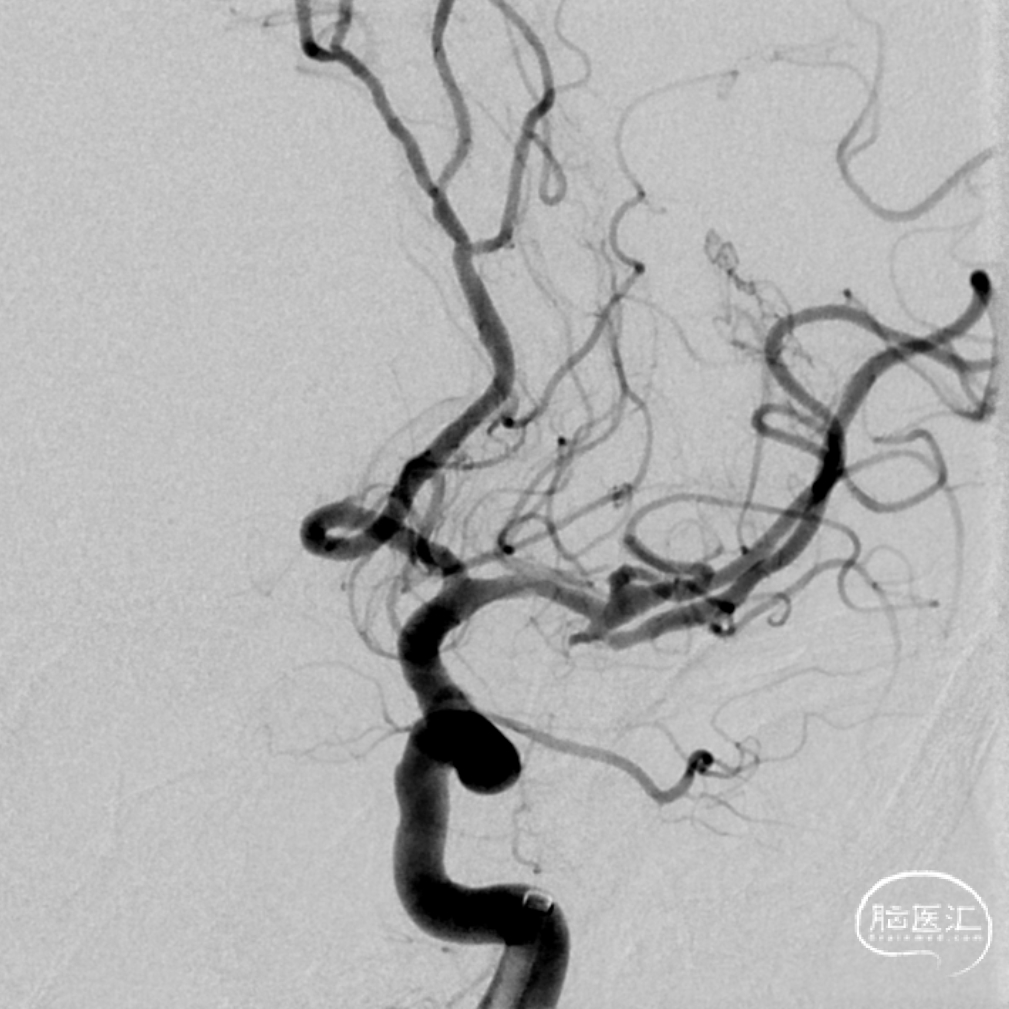

术前正侧位造影:

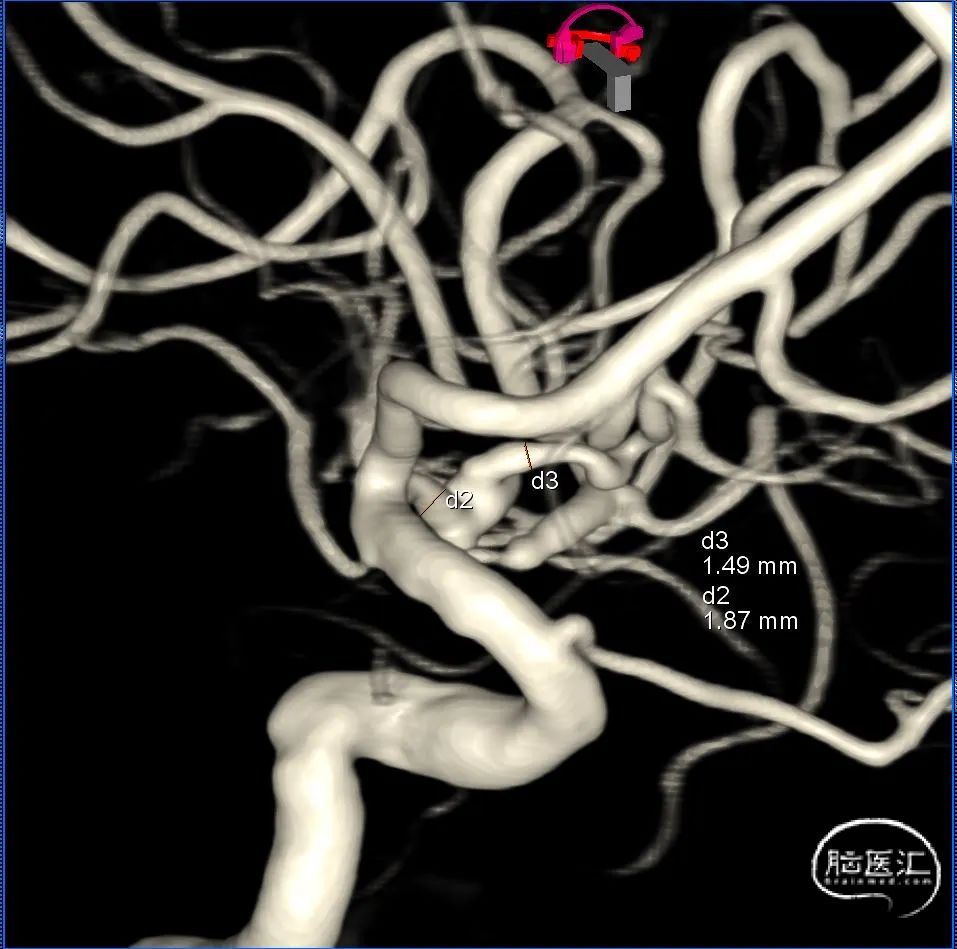

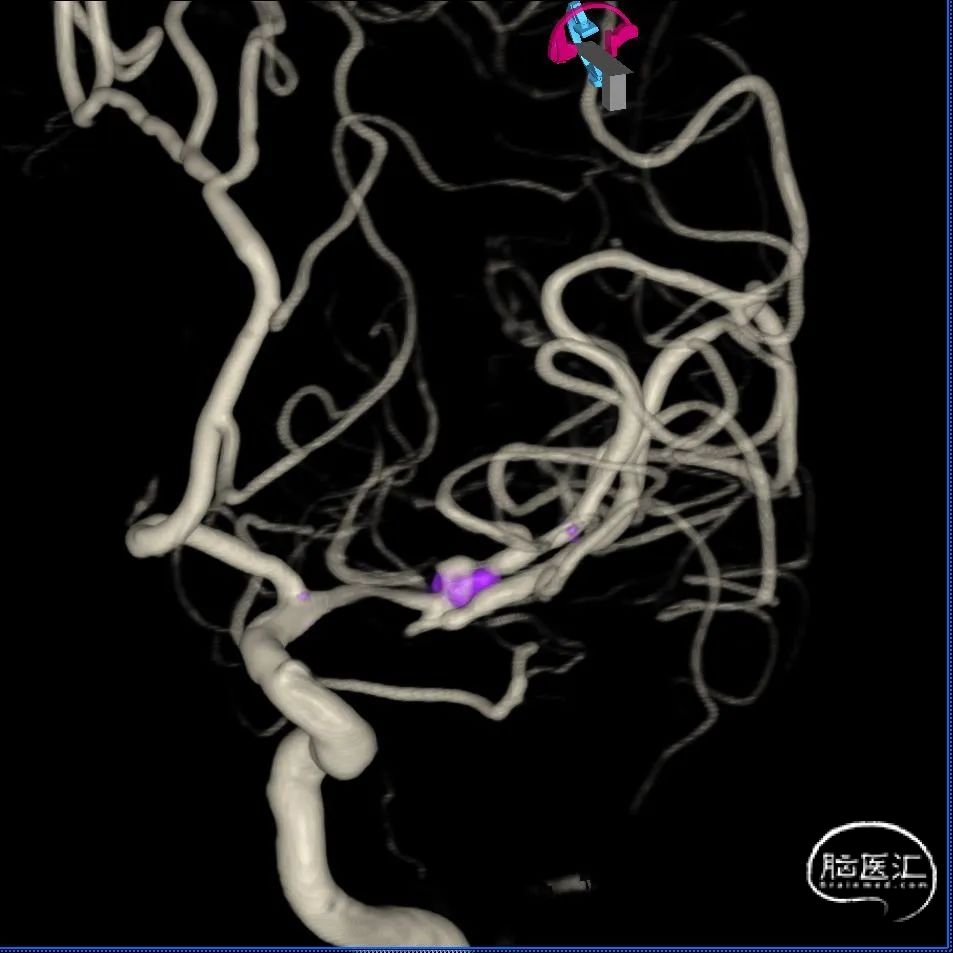

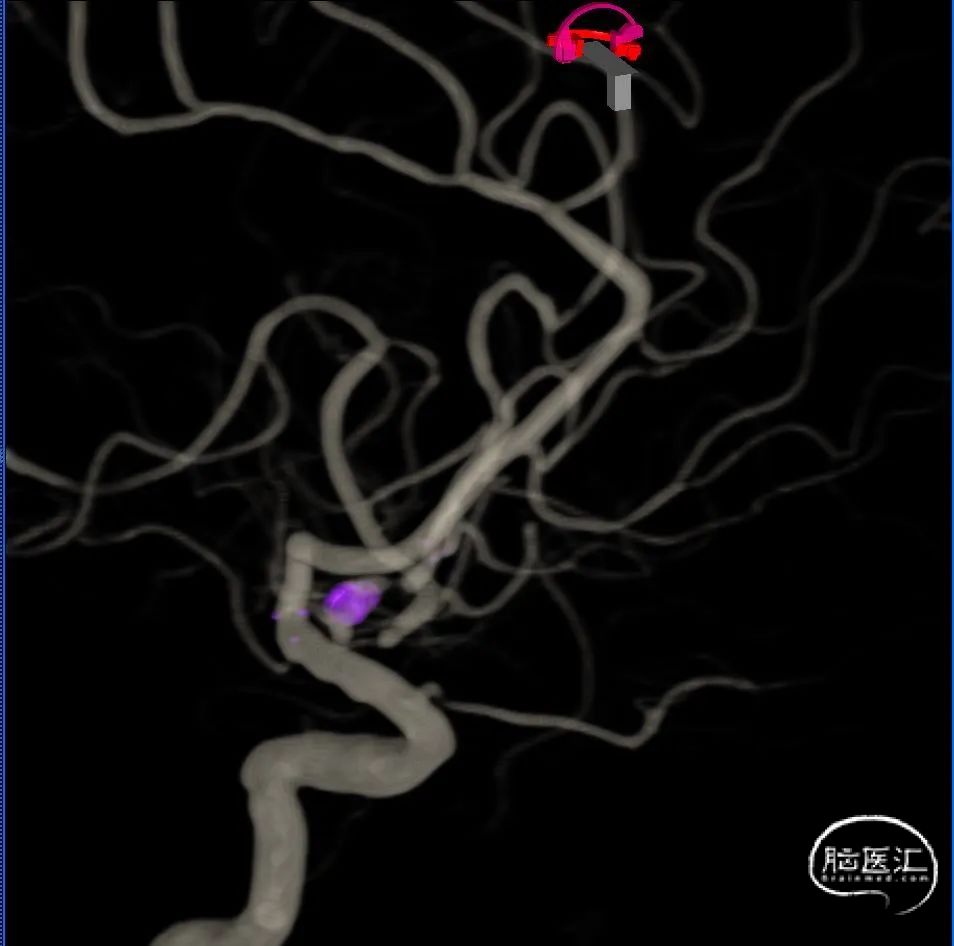

术前3D造影:

术前动脉瘤DSA测量:

工作角度造影:

手术计划:

动脉瘤位于大脑中动脉分叉处,动脉瘤不规则,呈现为向外上的长条形,动脉瘤直径3.2mm*2.2mm,瘤颈宽3.1mm,拟支架辅助弹簧圈进行栓塞,因为动脉瘤主体累及大脑中动脉上干且大脑中动脉下干可见狭窄,将支架放在大脑中动脉上干。

由于动脉瘤位于M2上干开口处,需要导丝能够从大脑中动脉M1顺利超选上干建立对于微导管通路的引导。

6F短鞘

6F 088长鞘

6F 115中间导管

常用进口0.014"神经微导丝

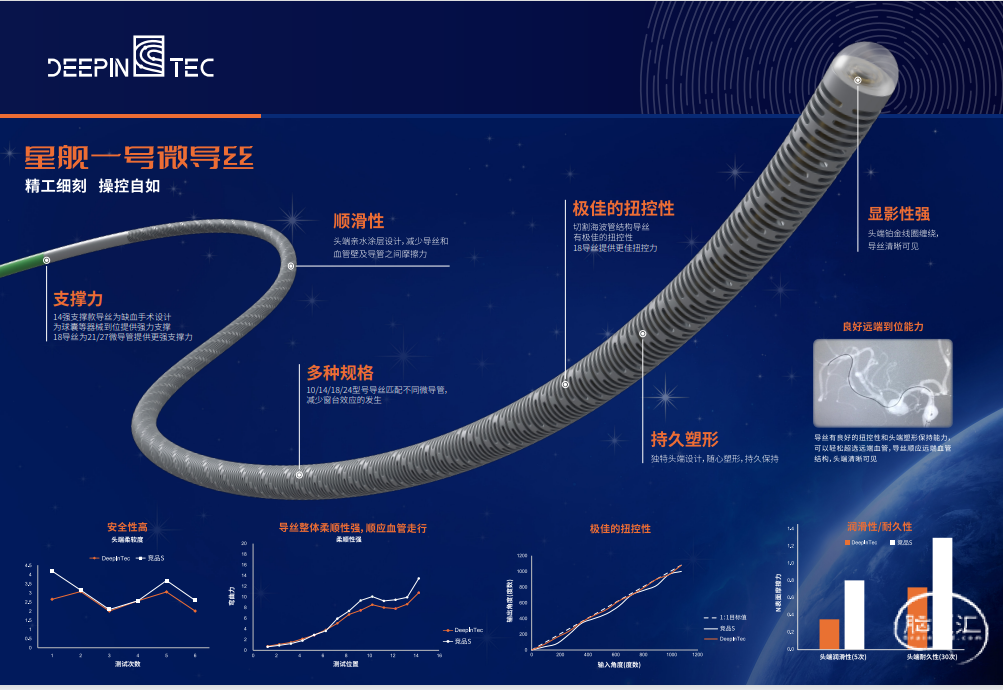

深瑞达星舰一号0.014" 210cm soft微导丝

支架微导管

弹簧圈微导管

弹簧圈

3.0*21mm开环支架

使用常用进口.014"神经微导丝反复尝试,无法超选大脑中动脉上干扭曲狭窄血管。

由于血管近端极度迂曲,微导丝操控性极差,虽经多次使用常用进口.014"神经微导丝并反复进行扭控操作,以期能够顺利穿越动脉并抵达大脑中动脉上干的远端,但没能成功超选。

星舰一号.014"soft微导丝顺路通过狭窄迂曲的大脑中动脉上干。

改用星舰一号.014"soft微导丝,导丝头端塑S型,顺利超选大脑中动脉上干远端,可以看到导丝能够顺应远端血管形态,呈现出S型,且导丝扭控性强,能够实现1:1扭控,顺利超选远端血管。

微导丝到位后造影血管未见明显损伤,导丝通过安全。

星舰一号.014"soft微导丝导引下支架微导管顺利到位。

星舰一号.014"soft微导丝虽然是柔软款型号,但近端支撑力做了加强,微导管沿着导丝顺利到达目标部位。

微导丝引导下弹簧圈微导管顺利到位。

部分释放弹簧圈后,释放开环支架。

弹簧圈栓塞后行工作角度造影。

术后三维重建结果。

术后DSA重建结果。

新上市的星舰一号.014"soft微导丝在临床应用中表现出优异的性能,其独特的柔顺性和精准的扭控性使其能够完美适应远端动脉的复杂解剖结构。该导丝采用1:1扭控设计,操作者通过对导丝近端的旋转即可实现远端精确操控。值得注意的是,即便是柔软型(soft)导丝,也能为微导管提供出色的支撑力,这一特性在神经介入手术中尤为重要。

在处理大脑中动脉远端病变时,考虑到该区域血管走行迂曲、管径纤细的解剖特点,推荐优先选用soft版本导丝。与standard版本相比,soft导丝具有更好的血管顺应性,能够有效降低血管损伤风险,提高手术安全性。

对于大脑中动脉分叉处动脉瘤的治疗,尽管WEB可能简化治疗,但对于本例患者类似的圆锥形结构,WEB并不适合。目前临床实践表明,采用支架辅助弹圈栓塞术仍然是一种有效的治疗策略。通过支架覆盖瘤颈口并结合弹簧圈栓塞,不仅可以实现即刻的瘤体闭塞,还能显著降低远期复发率,为患者带来更好的预后效果。

杨志刚

复旦大学附属中山医院

副主任医师,医学博士,硕士研究生导师,国家放射与治疗临床医学研究中心神经介入方向秘书,复旦大学附属中山医院神经血管疾病综合治疗中心副主任,复旦大学附属中山医院神经外科脑和脊髓血管疾病微创治疗亚专科主任

上海市卒中学会委员,上海市医学会神经外科医师分会青年委员,中国老年医学学会青年委员,中国医药教育协会中医药慢病防治与教育工作委员会常委,上海市生物医学工程学会介入医学工程专业委员会常委

长期从事脑血管临床诊疗和研究,尤其擅长脑卒中的微创诊疗,年完成高难度脑血管病微创手术超过400例。参与多项国家级课题,主持上海市科委研究课题4项,在Nature Communicaiton等杂志发表论文30余篇,获得教育部医疗成果奖一等奖1项,上海市医疗成果奖一等奖1项,获国家发明专利1项,实用新型专利11项,参编专著4部,担任《World Neurosurgery》、《中国临床医学杂志》审稿人,《元宇宙医学》杂志青年编委

高洋

复旦大学附属中山医院

医学博士

复旦大学附属中山医院神经外科主治医师,从事脑卒中、脑动脉瘤、脑血管狭窄、脑肿瘤的临床和科研工作

担任复旦大学医学科普青年联盟委员,中国医药教育协会中医药慢病防治与教育工作委员会委员

目前发表十多篇英文论文,申请国家发明专利2项。主持复旦大学科普创新项目1项,复旦大学附属中山医院住院医师规培基金1项,参与多项国家自然科学基金重点项目、面上项目、上海市创新集群项目等多个科研项目

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。